Pressegespräch in karger Halle. Intendant Johan Simons sitzt in der Mitte. (Foto: Pfeiffer)

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ hat Johan Simons auf seine Programmhefte geschrieben, „Alle Menschen werden Brüder“ zitiert er Schiller in seiner Ansprache an das (Abonnenten)-Volk, und auch die Zeile „Seid umschlungen, Millionen“ aus desselben Dichters Feder findet Eingang in seinen Zitatenschatz.

Wenn unsereiner bei diesen Worten möglicherweise eher an die Panzerknackerbande aus den Mickymausheften der 60er Jahre und deren geniale Texterin Dr. Erika Fuchs denkt, die Disneys Mäusen und (mehr noch) Enten deutsche Klassik in die Sprechblasen schrieb, so ist dies ein anderes Thema.

Aufklärung und Humanismus

Johan Simons jedenfalls, nunmehr im zweiten Jahr Intendant der Ruhrtriennale, wähnt sich in seiner Programmgestaltung der Aufklärung und dem Humanismus verpflichtet, aber kritisch natürlich, zweifelnd und hinterfragend. Die „Brüderlichkeit“ auf der gut gestalteten Programmübersicht ziert deshalb ein Fragezeichen, was eine Pressekonferenzteilnehmerin im Genderwahn nicht davon abhielt, „Schwesterlichkeit“ einzufordern oder, besser noch, „Menschlichkeit“. Die aber gibt es schon, und sie hat in der deutschen Sprache eine etwas andere Bedeutung als die intendierte. Das Dilemma ist auf die Schnelle wohl nicht zu lösen, und etwas Respekt vor des Dichters Wort wäre sicher auch nicht schlecht. Glücklicherweise blieb die längere Diskussion aus.

Carolin Emcke hält Eröffnungsrede

Also denn: Am 12. August startet die Ruhrtriennale 2016, und als Festrednerin wurde Carolin Emcke engagiert, Publizistin und diesjährige Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Ihr neues Buch „Gegen den Hass“ soll im Oktober erscheinen, „Vom Übersetzen“ ist ihr Vortrag überschrieben, in dem es laut Ankündigung um den „Wert der Gleichheit“ geht (Jahrhunderthalle Bochum, 18 Uhr).

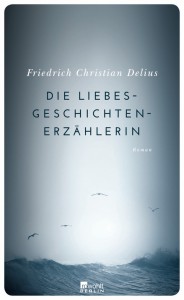

Strenge Opernfassung

René Jacobs dirigiert „Alceste“. (Foto: Molina Visuals/Ruhrtriennale)

Am selben Tag auch hat die erste Großproduktion des Festivals Premiere, die Oper „Alceste“ von Christoph Willibald Gluck in der frühen, strengen Wiener Fassung. Hier, erläutert Dirigent René Jacobs, spielt der Chor gerade so wie in der antiken griechischen Vorlage Euripides’ eine tragende Rolle – was das Premierenpublikum des Jahres 1767 gar nicht recht goutierte. Im Spätbarock war man auf gute Show und Kurzweil abonniert, verlangte nach virtuosen Kastraten und Publikumslieblingen. Doch ein gestrenger Chor, so ganz im Dienst des Dramas? Oder gar einer neuen künstlerischen Freiheit? Johan Simons ist sicher, mit dieser Regiearbeit seinem Aufklärungsthema ganz nahe zu sein (Premiere 12. August, 20 Uhr, Jahrhunderthalle Bochum).

Johan Simons inszeniert auch in der Moschee (Foto: Edi Szekely/Ruhrtriennale)

Zwischen den Religionen

Auch die zweite Regiearbeit des Intendanten ist bereits am ersten Wochenende zu sehen, allerdings nicht in der Jahrhunderthalle, sondern in der DITIB-Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh. Hier gelangt das Stück „Urban Prayers Ruhr“ von Björn Bicker zur Aufführung.

Chorwerk Ruhr sowie fünf Darstellerinnen und Darsteller geben sich, wenn ich es recht verstanden habe, an eine Glaubensdiskussion, die jedoch daran leidet, daß zunächst keiner richtig ausreden kann, weil es so vieles zu sagen, zu diskutieren gibt. Trotzdem konturieren sich bald Positionen, Haltungen und Ansichten.

Bickers Stück ist flexibel, die jeweilige Glaubensgemeinschaft, in deren Räumen „Urban Prayers Ruhr“ aufgeführt wird, liefert eigene Beiträge zum Text. Das Stück ist also immer wieder anders, wenn es bei den verschiedenen Religionsgemeinschaften gespielt wird – im Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel in Hamm, in der Lutherkirche in Dinslaken-Lohberg, in der serbisch-orthodoxen Kirche in Dortmund-Kley, in der Synagoge Bochum, im (freikirchlichen) House of Solution in Mülheim an der Ruhr und, eben, in der Moschee in Marxloh.

Schlurp! Teil der Installation „The Good, The Bad and the Ugly“ vom Atelier Van Lieshout (Foto:Pfeiffer)

Andere Mentalität

Autor Björn Bicker hat ein ähnliches Projekt schon einmal in München realisiert und zeigte sich im Pressegespräch immer noch erstaunt über die großen Versammlungsräume der Religionen im Revier. In München seien die alle viel kleiner, was sicherlich auch an den horrenden Mieten und Immobilienpreisen liege.

Das Stück mal eben so ins Ruhrgebiet umzusetzen (wie er sich das zunächst zugegebenermaßen vorgestellt hatte), sei unmöglich gewesen. Ein zweiter Grund stand dem entgegen: Die Mentalität im Ruhrgebiet sei anders, in jeder Gemeinde sei man sehr schnell beim Thema Jugend gelandet, bei Ängsten und Befürchtungen in Bezug auf die Zukunft der Kinder. In München hingegen habe „eine gewisse Sattheit“ geherrscht, ein gelassener Optimismus, den es im Ruhrgebiet in gleicher Weise offenbar nicht gebe.

Die rostigen Klos gehören auch zur Installation „The Good, the Bad and the Ugly“ vor der Jahrhunderthalle (Foto: Pfeiffer)

Tempeltänzerinnen

Doch allzu trist wird es auch im Revier nicht werden. Bei den Hammer Hindus gibt es Tempeltänzerinnen, in Marxloh dreht sich der Derwisch, in der Synagoge tritt (neben Kantor Tsah) das Nodelman-Duo auf. Und so fort.

Die „städtischen Gebete“ versprechen muntere Veranstaltungen zu werden, Ausdruck eines fröhlich-friedliches Nebeneinanders der Religionen, bei denen Haß und Intoleranz sich, wenn überhaupt, an den radikalen Rändern finden. Seit dieses Programm geplant wurde, gab es islamistischen Terror auch in Deutschland, hat sich die tolerante Grundstimmung im Land eher eingetrübt. Doch wäre das ein Grund, auf dieses Religionen-Projekt zu verzichten? Ganz gewiß nicht, im Gegenteil.

Der namenlose Araber

Simons’ dritte Regiearbeit wird ihre Aufführung am 2. September erleben, in der Kohlenmischhalle der Zeche Auguste-Victoria in Marl, wo bis 2015 tatsächlich noch richtige Kohle gemischt wurde. Das Stück „Die Fremden“ erzählt, ausgehend von Kamel Daouds Buch „Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung“, die Geschichte des in Albert Camus’ Roman namenlos gebliebenen ermordeten Arabers weiter, dessen Nachfahren fremd bleiben in einer gottverlassenen Welt. Fremdheit auch in der Musik von György Ligeti und Mauricio Kagel, die dazu erklingt: Das wird kein lauschiger Spätsommerabend werden.

Das ist – in der Simulation – der subversive rosa Kanalcontainer im Dortmunder Hafen. (Foto: osa – office-for-subversive-architecture/Ruhrtriennale)

Container im Dortmunder Hafen

Doch zurück zum ersten Wochenende: Am Samstag wird in Dortmund, im Hafen, ein Schwebecontainer für das breite Publikum in Betrieb genommen. Entwickelt hat ihn „osa“, das „office for subversive architecture“, und stationiert ist er bei der Firma SAZ Stahlanarbeitungszentrum Dortmund GmbH & Co. KG.

Für Ortskundige: Der schmucklose Industriebau ragt über das Kanalbecken und ist vom alten Hafenamt und der Hafenbrücke davor gut zu sehen. Hier nun, an diesem klassischen Kultur-Unort, hängt der knallig pink gestrichene Container an einem Hallenkran und wird von diesem über das Wasser transportiert, wo er einige Minuten verharrt, bevor es zurück in die Halle geht. 20 Minuten dauert die Ausfahrt in zehn Metern Höhe über dem Hafenbecken, maximal 15 Personen dürfen an Bord sein.

Oliver Langbein, der die Installation zusammen mit Karsten Huneck und Bernd Trümpler schuf und der einen Lehrauftrag an der Dortmunder Fachhochschule hat, stellt Mitreisenden einen kleinen Adrenalinstoß in Aussicht. „Well, come“ heißt die Arbeit übrigens, will natürlich als Kunstwerk verstanden sein und verweist schon im Titel auf die migrantische Konnotation. Wie willkommen sind die, die auf unübliche Weise über das Wasser reisen?

Neues Van-Lieshout-Objekt vor der Jahrhunderthalle (Foto: Pfeiffer)

Cate Blanchett in 13 Rollen

Während der ganzen Triennale-Zeit ist die Videoarbeit „Manifesto“ im Landschaftspark Duisburg-Nord zu sehen, in der die australische Schauspielerin Cate Blanchett in 13 unterschiedlichen Rollen künstlerische und politische Manifeste zum Besten gibt; ab 16 Uhr läuft wieder der große Rock-/Pop-/Techno-Zauber „Ritournelle“ in der Jahrhunderthalle, und während des gesamten Festivals werden Teile des Hallenvorplatzes (der wieder mit der brachialen Skulpturenlandschaft „The Good, the Bad and the Ugly“ aus dem Atelier Van Lieshout bestückt ist) als Teenager-Machtgebiet ausgewiesen, wo die Jugend das Sagen hat. „Mit und von: Mit Ohne Alles und Mammalian Diving Reflex“, entnehmen wir der Pressemitteilung, „Teentalitarismus“ heißt das Ganze. Und wer mehr wissen möchte, sei auf das Netz verwiesen.

Musik auf Zeche Zollern

Zwei (nach allem, was wir wissen können:) wunderbare Musikproduktionen kündigen sich für die folgende Woche an, „Spem in alium“ in der Dortmunder Zeche Zollern (Maschinenhalle) am Mittwoch, „Carré“ in der Jahrhunderthalle am Donnerstag. In Dortmund wird Musik von Thomas Tallis, Henry Purcell, Alfred Schnittke und György Ligeti zu hören sein, singt der Chor MusicAeterna, dirigiert Vitaly Polonsky; in Bochum nähern Bochumer Symphoniker und Chorwerk Ruhr sich Karlheinz Stockhausen mit vier Chören, vier Orchestern und „gewaltiger Klangwanderung“ an. Über beide Musikereignisse wird zu gegebener Zeit zu berichten sein.

Über 50000 Tickets standen zum Verkauf, zwei Drittel davon, so Kultur-Ruhr-Geschäftsführer Lukas Crepaz, sind schon weg. Doch gebe es für praktisch alles auch noch Karten, zumal dann, wenn man terminlich flexibel sei.

Also dann: Viel Glück mit Gluck, Glückauf!