Unser Gastautor Heinrich Peuckmann erinnert an den streitbaren Theologen und Dichter Philipp Nicolai (1556-1608), der zur frühen Literaturgeschichte Westfalens gehört:

Die Unnaer Stadtkirche kenne ich aus meiner Schulzeit. Am dortigen Ernst-Barlach-Gymnasium (damals Aufbaugymnasium) habe ich Abitur gemacht. Jeden Mittwoch morgen fand in der Stadtkirche ein Schülergottesdienst statt.

Natürlich sind wir, als wir älter wurden, oft nicht hingegangen, haben uns am Bahnhof getroffen, Cola getrunken und geredet, aber kurz vor Schluss des Gottesdienstes haben wir uns doch in die Stadtkirche geschlichen, haben oben auf der Empore gesessen und das Schlusslied laut mit geschmettert, so dass sich unsere Lehrer, die natürlich vorne, in der Nähe des Altars saßen, zufrieden umblickten. Ja, es war schön für sie, fromme Schüler zu haben.

Vertont von Bach und Händel

Dass es in dieser Kirche mal eine folgenschwere Schlägerei zwischen zwei Pfarrern gegeben hatte, die noch dazu literarische Folgen hatte, habe ich damals nicht gewusst. Wer weiß, vielleicht hätte ich die Gottesdienste sonst aufmerksamer verfolgt.

Philipp Nicolai, Darstellung aus dem 17. Jahrhundert. (Wikimedia/Public Domain – Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum). Digitaler Portrait-Index: http://www.portraitindex.de/documents/obj/33800342

Es gibt zwei Kirchenlieder, die nahezu jeder kennt. „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ lautet das eine und das andere beginnt: „Wachet auf, ruft uns die Stimme.“ Gedichtet wurden sie um 1598 von dem damaligen Pfarrer der Unnaer Stadtkirche, Philipp Nicolai.

Kein Geringerer als Johann Sebastian Bach hat diesen beiden Texten Kantaten gewidmet, und Georg Friedrich Händel hat ein Motiv des so genannten „Wächterliedes“ in den Halleluja-Chor seines „Messias“ übernommen. Größere Anerkennung konnten die Lieder wohl kaum finden – und das, obwohl man sie eher als Gelegenheitsschriften ihres Verfassers ansehen könnte. Er hat sie nämlich 1599 erstmals im Anhang seines Buches „Freudenspiegel des ewigen Lebens“ veröffentlicht, und durch sie ist er zu Lebzeiten auch nicht bekannt geworden.

Zu einem der berühmtesten Pfarrer seiner Zeit haben ihn vielmehr religiöse Streitschriften gemacht, in denen der glühende Lutheraner vehement den Calvinismus bekämpfte. Heute sind diese Streitschriften nur noch von religionsgeschichtlichem Interesse. Umso einziger ragen aus seinem umfangreichen literarischen Werk die beiden Kirchenlieder heraus.

Eltern stammten aus Hagen und Herdecke

Was hat diesen streitbaren und umstrittenen Theologen nach Unna geführt? Da ist einmal seine westfälische Herkunft zu nennen. Geboren wurde er zwar am 10. August 1556 in Mengeringhausen in der Grafschaft Waldeck, aber beide Eltern stammten aus Westfalen: Vater Dietrich Rafflenboel aus Hagen und Mutter Katharina Meyhan aus Herdecke.

Die Rafflenboels waren eigentlich Bauern, aber Dietrich brach mit der Tradition, begann ein Theologiestudium und wurde zuerst, wie später auch sein berühmter Sohn Philipp, Pfarrer in Herdecke. Einer damaligen Mode folgend übertrug er den Vornamen seines Vaters Klaus ins Lateinische und nannte sich mit Nachnamen Nicolai.

1552 musste er wegen der Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten aus Herdecke fortziehen – sein Sohn sollte ihm drei Jahrzehnte später auch darin folgen – und übernahm eine Pfarrstelle in Mengeringhausen, das einige Kilometer entfernt von Kassel liegt, wo Philipp als eines von acht Kindern geboren wurde. Philipp Nicolai hatte also eine enge Beziehung zu Westfalen, als er 1596 ein Angebot aus Unna erhielt.

Wichtiger für dieses Angebot aber war seine strenge lutherische und anticalvinistische Grundhaltung. In einem Streitgespräch 1590 hatte er zwar noch Mohammed und den Papst als schlimmste Helfershelfer des Teufels ausgemacht und das als strenger Lutheraner womöglich sogar von der Bibel her begründet. Später aber hat er in hitzig-polemischen Schriften nur noch den Reformator Calvin und seine Anhänger bekämpft.

Gegen den Calvinismus

Hitzige Kämpfe zwischen Lutheranern und Calvinisten gab es kurz vor seiner Berufung auch in Unna. Einige Kaufleute und ein Teil des Rates um die Altbürgermeister Winold von Büren, Ernst Brabender und Hinrich zum Broch wünschten 1592 eine enge Anlehnung an die Niederlande, die damals – nach der Vernichtung der spanischen Armada – den Welthandel kontrollierten und wirtschaftlich in Blüte standen. Man wollte deshalb die Stelle des Vizepastors mit dem Rotterdamer Pfarrer Hermann Grevinckhoff besetzen, der jedoch, durchaus passend für das aufstrebende Bürgertum, ein Calvinist war.

Vordergründig ging es im Streit zwischen Calvinisten und Lutheranern um die Abendmahlsfrage. Luther, in dieser Frage durchaus in katholischer Tradition, wollte der Abendsmahlsfeier weiter Heilscharakter zubilligen. Er vertrat zwar nicht mehr die so genannte Transsubstantiationslehre, nach der sich Wein und Brot direkt in Blut und Leib Christi verwandeln, lehrte jedoch, dass sich Wein und Brot bei der Abendmahlsfeier durch die Einsetzungsworte auf geheimnisvolle Weise damit verbinden. Für Calvin (und auch für Zwingli) war sie dagegen eine reine Symbolhandlung.

Wichtiger für das aufstrebende Bürgertum war allerdings Calvins Lehre von der doppelten Prädestination. Ob ein Mensch reich oder arm war, ob er der Seligkeit teilhaftig würde oder nicht, das alles hatte Gott vorherbestimmt. Deshalb brauchten reiche Kaufleute wegen der Armut der anderen Menschen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, während sie selbst in ihrem Reichtum eine Bestätigung für Gottes Auserwähltheit sehen konnten. Sozialpolitisch war damit die Nächstenliebe ausgehebelt, ein glänzendes Ruhekissen für die Besitzenden.

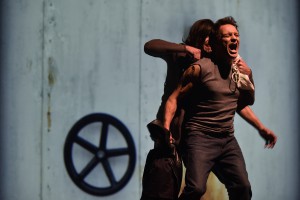

Wüste Rauferei im Gotteshaus

Die Abt von Deutz lehnte jedoch Grevinckhoffs Berufung wegen dessen calvinistischer Einstellung ab und berief statt dessen den jungen Lutheraner Joachim Kersting. Der aber wollte zuerst seine theologischen Studien in Jena fortsetzen und schickte als Vertreter den lutherischen Kaplan Uphoff, eine Schwäche, die die calvinistische Fraktion sofort ausnutzte. Sie berief den aus Essen stammenden Magister Berger, der sofort, in strenger calvinistischer Tradition, die Bilder aus der Stadtkirche entfernen ließ. Kersting, alarmiert, eilte von Jena nach Unna und dort soll es in der Stadtkirche zu einem tollen Zweikampf gekommen sein.

Altbürgermeister Brabender gab Berger vor einem Gottesdienst die Anweisung, Kersting auf jeden Fall von der Kanzel fern zu halten und befahl dem Küster, die Kirchentüren zu schließen. Während draußen die herbeigerufenen Lutheraner gegen die verschlossenen Kirchentüren trommelten, kämpfte Kersting drinnen einen heroischen Kampf. Es war ihm gelungen, sich am Aufgang zur Kanzel festzuklammern, und so sehr Berger auch zerrte, riss und schimpfte, Kersting ließ nicht los. Der Mantel wurde ihm dabei zerrissen, aber was ist schon Kleidung im Kampf um den richtigen Glauben?

Kersting jedenfalls verteidigte die Kanzel, die auch sein Gegner nicht besteigen konnte, bis die Lutheraner sich über eine kleine Seitentür Zutritt verschaffen konnten und Berger mitsamt seinen Helfern vertrieben. Ein feste Burg ist unser Gott…

Über Schimpfwörter und handfeste Auseinandersetzungen in Glaubensfragen zu dieser Zeit darf man sich nicht wundern. Es war das Zeitalter der Orthodoxie, da galt: Es gibt nur einen richtigen Glauben. Und da es natürlich der jeweils eigene war, mussten die Anhänger des anderen, falschen Glaubens überzeugt werden. Zur Not mit Gewalt.

„Freudenspiegel des ewigen Lebens“

In Unna wollten die Lutheraner ihren Sieg festigen. Unnas neuer Bürgermeister, ein aus Köln zugezogener Patrizier namens von Westfalen, hatte gehört, dass Philipp Nicolai in der waldeckschen Landessynode calvinistische Irrlehrer exkommunizieren ließ, er hatte wohl auch dessen bekannteste Schrift „Nothwendiger und gantz vollkommener Bericht von der gantzen calvinistischen Religion“ gelesen. Wenn d a s nicht der richtige Mann für Unnas Lutheraner ist, muss er wohl gedacht haben.

Zwei Angebote aus Unna lehnt Nicolai noch ab, dann fuhr Bürgermeister von Westfalen selbst ins Waldecksche und überredete ihn. Sein Verdienst war ansehnlich: 50 Mütte reinen Korns, dazu 60 Reichstaler, sechs Fuder Holz sowie freie Wohnung mit großem Garten (eine Mütte Korn hatte den Wert von 4 Talern).

Man scheint in der ganzen Grafschaft Mark an Nicolais Kommen interessiert gewesen zu sein, denn einen Teil der Kosten für seinen Umzug übernahm die Stadt Soest, der Nicolai dann auch sein schönstes Buch, eben den „Freudenspiegel des ewigen Lebens“ widmete.

In den furchtbaren Zeiten der Pest

In Unna aber traten kurz nach seinem Amtsantritt die religiösen Streitfragen in den Hintergrund. 1597 brach über Nacht die Pest aus. Nicolai stellte den Kirchenkampf hintan und beschränkte sich auf die Seelsorge. Er ging zu den Sterbenden, sprach ihnen Trost zu, hatte bis zu 30 Beerdigungen am Tag und musste miterleben, wie auch der tapfere Kanzelverteidiger Kersting der Seuche erlag.

Nicolai selbst fürchtete die Pest nicht. Er vertraute seinem Gott und fuhr – zur medizinischen Unterstützung dieses Vertrauens – zu einer Apotheke nach Dortmund, um sich Medizin zu besorgen.

Wie kann man die allgegenwärtige Todesgefahr, den vergeblichen Kampf gegen den Tod, den Zuspruch des Trostes für Hunderte von Sterbenden psychisch durchstehen? Nicolai schaffte es, indem er am Tage unbeirrt und unermüdlich seine Pflicht tat und sich abends in den erlösenden Trost der himmlischen Herrlichkeit flüchtete, in der es keinen Tod, keine Seelennot mehr gab. Während immer mehr Menschen der Pest erlagen, schrieb er seinen „Freudenspiegel“ als Trost für die Sterbenden und Hinterbliebenen, als Stärkung aber auch für sich selbst. Und im Anhang des Buches, das viele Auflagen erlebte, veröffentlichte er – wie erwähnt – seine berühmt gewordenen Lieder.

Auf dem Friedhof in der Nähe seines Gartens wurden die Leichen aufgeschichtet, Pest- und Verwesungsgeruch lag über der Stadt, Philipp Nicolai aber konnte in der Gewissheit seines Glaubens singen: „Wie schön leuchtet der Morgenstern.“ Die Musik zu seinen Liedern hat er übernommen und nicht selbst geschrieben, obwohl er das vermutlich auch gekonnt hätte. Er hat nämlich eine sehr gute Schulbildung genossen, die ihn u.a. nach Mühlhausen in Thüringen führte, wo später Bach Organist gewesen war. Dort hat Nicolai im Gymnasialkirchenchor mitgesungen und ist von dem fähigen Musiklehrer Joachim Müller a Burck unterrichtet worden, der selbst auch komponieren konnte.

Gottesreich für 1670 vorhergesagt

„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ ist ebenso wie „Wachet auf“ ein Zeugnis barocker Brautmystik, in der, im Bild des Bräutigams, vom Kommen Christi und damit vom Jüngsten Tag die Rede ist. Der 45. Psalm, das Hohe Lied der Liebe und das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen im Matthäusevangelium haben mit ihrer Hochzeitsmetaphorik den biblischen Anstoß zu beiden Liedtexten gegeben.

Nicolai stand übrigens wirklich unter dem Eindruck der Naherwartung. In einer anderen Schrift, der „Historie des Reiches Christi“, hat er das Kommen des Gottesreiches sogar genau vorausberechnet und auf das Jahr 1670 datiert. Vorsichtig hat er allerdings hinzugefügt, dass es „wegen des Elends und der Bedrängnis der auserwählten Kinder Gottes“ auch früher kommen könne.

Dieses Denken ist spätestens seit der Aufklärung überwunden. Wenn Nicolais Lieder trotzdem bekannt blieben, das „Wächterlied“ sogar stetig populärer wurde, dann müssen Text und Musik wohl viel ausdrücken. Glaubensstärke und Zuversicht, Optimismus angesichts von Tod und Krankheit (in den Liedern metaphorisch ausgedrückt durch die Überwindung von Nacht und Schlaf) sprechen die Menschen auch heute an. Als König und Königin des Gesangbuchs wurden beide Lieder gelegentlich bezeichnet. Regelmäßig werden sie im Gottesdienst gesungen und Bachs Kantaten sprechen auch Nichtchristen an. In Unna sind also die Texte entstanden, in der Not einer bedrängenden Pestzeit.

Dem Ruf nach Hamburg gefolgt

Philipp Nicolai ist aber nicht in Unna geblieben. 1600 heiratete er noch in Unna die Witwe eines Dortmunder Pfarrerkollegen, eine Katharina von der Recke. Doch schon 1601 folgte er einem Ruf als Hauptpastor in der Katharinengemeinde in Hamburg. Dort wurde sein einziger Sohn Theodor geboren, dort schrieb er noch weitere 17 theologische Abhandlungen, aber schon 1608, im Alter von gerade 52 Jahren, ist er gestorben.

Vor dem Altar der Katharinenkirche hat man ihm ein Ehrengrab gegeben. Als die Kirche 1856 jedoch umgebaut wurde, hat man seine Gebeine aufgenommen und auf dem Katharinenfriedhof vor dem Dammtor beigesetzt. In Hamburg also liegt Philipp Nicolai begraben, in Unna aber hat er seine beiden schönen Kirchenlieder geschrieben.

Und wenn wir Schüler schon damals von dem tollen Zweikampf zweier Pfarrer in der Stadtkirche gewusst hätten, die Voraussetzung für seine Berufung nach Unna waren, wären wir bestimmt pünktlich zum Schulgottesdienst erschienen. Glaube ich jedenfalls.