Miakro – der Romantitel lässt vermuten, dass es um eine Verschmelzung von Mikro und Makro gehen könnte, doch beim Lesen lassen die bestätigenden Indizien auf sich warten. Wie überhaupt die Ungewissheit, das Mutmaßen und Mitdenken zu den beglückenden Wesenheiten dieser Lektüre gehören.

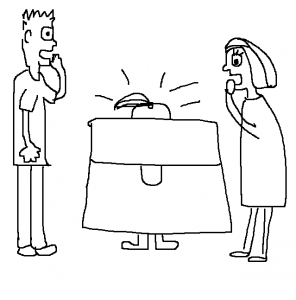

Den Anfang bildet ein Tableau einer Arbeitswelt, das zugleich mehr zu sein verspricht. Im „Mittleren Büro“ stehen Männer wie die Musiker der Gruppe Kraftwerk an ihren Pulten, allerdings in hellblauen Overalls, die Hände in die obersten der fünf Schichten ihres Bildschirms eingetaucht, und interpretieren die von rechts nach links vorüberfließenden Bilder und Zeichen. Ihr gesamtes Weltwissen beziehen sie aus dem „weichen Glas“.

Den Anfang bildet ein Tableau einer Arbeitswelt, das zugleich mehr zu sein verspricht. Im „Mittleren Büro“ stehen Männer wie die Musiker der Gruppe Kraftwerk an ihren Pulten, allerdings in hellblauen Overalls, die Hände in die obersten der fünf Schichten ihres Bildschirms eingetaucht, und interpretieren die von rechts nach links vorüberfließenden Bilder und Zeichen. Ihr gesamtes Weltwissen beziehen sie aus dem „weichen Glas“.

Büroarbeit als Höhlengleichnis

Es sind unscharfe, schemenhafte Bilder; und ähnlich wie die Gefangenen in Platons Höhlengleichnis die auf der Wand vorüberziehenden Schatten zu deuten versuchen, wollen auch die „höchstnützlichen Idioten“, wie sie genannt werden, sich einen Reim darauf machen, was die Welt ist. Worin ihre Nützlichkeit besteht, ob Karl Marx ihr Tun als Arbeit in einem produktiven Sinne definiert hätte, bleibt fraglich. Vermutlich würde eine Consulting-Firma ihre Arbeitsplätze wegrationalisieren. Aber sie deuten, die „Büroler“. Sie versuchen die Welt – die Außenwelt ebenso wie die eigene Binnenwelt – zu verstehen. Nicht zuletzt, weil ihr Überleben davon abhängt, wo das Glas ihnen den nächsten Nährflur aufzeigt.

Nährflure und Materialschächte

Gab es im Ritterroman Witiko von Adalbert Stifter die nahrungtragende Flur, ist es im Roman von Georg Klein der Nährflur. Gewöhnlich sondert die bleiche Wand „Dicksprossen“ ab, seltener Süßkartoffeln in unterschiedlichen Graden der Genießbarkeit. Aber auch nicht-essbare Dinge werden in ständig neuen sich öffnenden und schließenden Materialschächten „ausgewandet“, sozusagen von der organischen Wand geboren, seien es hellblaue Overalls oder die begehrten Sandalen, sei es eine Gabel, die später ein Eigenleben führen wird, oder ein Schockstock als Waffe, der im weiteren Verlauf der Handlung gegen eine Maus eingesetzt wird, mit möglicherweise fatalen Folgen, nicht nur für die Maus.

Die von silbernem Haardraht durchwucherte weiche Wand versorgt die sich in ihren Kojen erholenden Arbeiter über „Zapfstummel“, an denen sie jederzeit saugen können, mit Trinkwasser. Auch ihre Arbeitstische sind Organismen – zehn Tage benötigt solch ein Pult mit weichem Glas, bis die schrumpeligen Knospen auf Hüfthöhe herangewachsen sind, und je nach dem Bauchumfang ihrer Bediener, der aber nur bei einem von ihnen ausgeprägt ist, bildet sich eine Mulde im Display. Als ein totgeglaubter, auf einem früheren Streifzug zur Materialbeschaffung wie in einer Art rückgängiger Geburt von der Wand eingesogener Kollege über das „weiche Glas“ Lebenszeichen sendet, bricht aus dem Büro eine Vierergruppe zu einer Expedition an den Rand der „wilden Welt“ auf, um den Verschollenen zu suchen.

Aufbruch zur Heldenreise

Für den ehemaligen Büroleiter Nettler, den erfahrenen Guler, den kräftigen Axler und den schönen Schiller beginnt, sobald sie die Schleuse mit den blauen Blitzen hinter sich gelassen haben, eine ritterliche Quest, eine Âventiure oder Heldenreise, wobei sie sich mit schlafwandlerischer Sicherheit durch die fremde Welt bewegen, als müssten sie sich nur rückbesinnen. In jeder Situation wissen sie, was zu tun ist, ohne zu wissen, woher sie ihr Wissen beziehen. Allen voran ist es Guler, der sich an ein früheres Stadium, ein vorausgegangenes Leben vor dem Eintritt ins Mittlere Büro erinnert; konkret ist es das Schulungsjahr im „Hohen Büro“. Er, der versierte Materialkundler, ein guter Diagnostiker der Zustände, muss immerzu achtgeben, sich nicht durch vorlautes Bescheidwissen zu verraten.

Die „wilde Welt“ ist die Domäne der Beute jagenden „Volksfrauen“, aber auch der in langen Kutten gekleideten „Wandler“, eine Art Kaste von Heilern, hochspezialisierten Technikern oder Schamanen, die jedoch unfähig sind, das Mienenspiel ihres Gegenübers intuitiv zu erfassen. Einmal bringen sich die vier Ausreißer in den Genuss einer Flasche aus dunkelgrünem Glas, die sie einem schlafenden Wandler entwenden. Das Trinken des Inhalts ruft bei ihnen die verschiedensten Reaktionen hervor: Heiterkeitsausbrüche durch wortloses Verstehen, das Bedürfnis nachzudenken, Regression ins Krabbelalter, eine besondere Aufmerksamkeit für das blaue Licht und überhaupt veränderte Sinneswahrnehmungen, oder auch wie bei Guler Schwatzlust oder Neugier, „die das Maß des bürolich gewohnten Wissenwollens“ unangenehm überschreitet.

Über einen Aufzug gelangen sie in das dritte Stockwerk – wie leicht lässt sich im stumpfen Spiegel des Aufzugs das „E“ für Erdgeschoss, wohin sie eigentlich wollten, mit einer Drei verwechseln. Sie fahren jedenfalls nach oben, in eine Welt, wo ihnen die wirklichen Dinge begegnen, die sie bislang nur als unzureichende Abbilder von ihren Bildschirmen kannten. „Breitbeinig stehen sie da, genießen unübersehbar, dass alles, restlos alles um sie herum verheißt, auf eine andere Art präsent zu sein.“

Papiertaschentuch in der Ur-Jeans

Zunächst begegnet ihnen ein Stück Laminat, in der Außenwelt als Pseudoholz oder Falschholz bezeichnet. Von Nettler aber wird der ihm zuvor nur als unvollkommenes Abbild begegnete Gegenstand weihevoll wie ein Kultobjekt angesprochen. In einem Umkleideraum öffnen sie einen Spind, finden einen Pullover. „Dann greifen Nettlers Finger nach der Hose, die, ebenso ordentlich gefaltet wie dieser, unter dem Wollpullover gelegen hat. Ihr Stoff ähnelt dem ihrer Overalls, ist aber nicht ganz so glatt, ihr Blau ist ungleichmäßig dunkel, man könnte glauben, die Zeit, in der sie sich um die Hüften und Schenkel ihres Trägers spannte, hätte mit einem ihr eigenen Durst an gewissen Stellen einen Teil der Farbe wie eine Flüssigkeit herausgesogen.“

Findet er dann in einer Tasche des bestaunenswerten Urbilds einer Blue Jeans – sozusagen der Jeans an sich – ein Papiertaschentuch, wird ihm wie durch platonische Anamnesis sogleich der Verwendungszweck klar, und er, der ebenso wenig wie seine Kollegen in der hermetischen Bürowelt auch nur den Anflug einer Krankheit kennengelernt hat, schnäuzt sich vor den Augen der ihn entgeistert angaffenden Kameraden. Manchmal verdankt es sich aber auch einem Unfall, wenn einem von ihnen „eine Rückschau in ihr Herkommen glückt“.

Ein eher unverbindliches Sterben

Im oberen Stockwerk stößt die Gruppe an die Grenze zur Außenwelt. Nun wechselt die Perspektive; eine mit militärischem Gerät ausgestattete Truppe observiert ein Objekt, ein quaderförmiges Industriegebäude, das von Riesenpilzen mit bläulichen Kappen durchwirkt ist – ein beängstigendes Wuchern, das mit einer ganzen Hundertschaft bekämpft werden muss. Frau Fachleutnant Xazy, die zugleich Naturkontrollagentin ist, erweist sich als eine toughe und kompetente Vorgesetzte, die vor dem Alleingang in das sich bedrohlich ausformende Objekt, das „Unding“, nicht zurückschreckt.

Zuvor hatte sich ein kleiner Stoßtrupp vorgewagt, der, auch was die Namen der Beteiligten betrifft, in einer verzerrten Spiegelung der anderen Gruppe ähnelt, die ihnen aus dem Inneren des organischen Baus entgegenkommt. Obwohl zahlreiche Todesopfer zu beklagen sind, kann nicht behauptet werden, hier würde ein Krieg mit allen seinen Gräueln geschildert. Gestorben, wenn überhaupt, wird eher unverbindlich wie in Computerspielen.

Der Roman ist jedoch keine rein gedankliche Versuchsanordnung. Neben allem erlösenden Lachen, das die abstruse Handlung, aber auch die vielen geglückten Formulierungen bei einer Vielzahl der Leserinnen und Lesern auslösen dürften, wird auch gefühlvoll eine subtile Erotik angedeutet – zwischen einigen der Männer, zwischen dem Bürovorsteher und einer der „Volksfrauen“; in der Region der äußeren Welt auch zwischen Frau Fachleutnant Xazy und dem ihr untergebenen Hauptmann Blank. Aber: „Das Geschlecht hat sich im Griff“ – wie sich Guler, alias Guhl, an einen der während seiner Schulung im Chor gebrüllten Merksätze erinnert. Vielleicht ließe sich auch die Liebe in Miakro als platonisch bezeichnen.

Langsames Lesen lohnt sich

Miakro lädt ein, ein fremdes System, das dem unseren womöglich nicht so unähnlich ist, schrittweise zu verstehen. Tauchen, verbunden mit einer „Flussverlangsamung“, einzelne Buchstaben im Bilderstrom des „weichen Glases“ auf, ist bei den Bürolern hohe Konzentration gefordert. Parallel dazu sind in der etwa ab der Mitte des Romans beschriebenen Außenwelt die Bibliotheken zwar mit einigen Büchern ausgestattet, aber das systematisch gepflegte Vorlesen der mit wenigen Wörtern und hilfreichen Bildern bedruckten Buchseiten geht nur mit Improvisationskunst vonstatten. Die fünfblättrige Kladde mit einem Einband aus dünnem Holz gilt bereits als Herausforderung.

Möglicherweise steht die Entzifferung der Welt, Wort für Wort – mühsames Buchstabieren ist kein neues Motiv in Georg Kleins Romanen; man denke an Die Sonne scheint uns – als Metapher einer Leseempfehlung auch für Miakro. Langsames Lesen lohnt sich, Zurückblättern fördert Erkenntnisse, die im schnellen Lesefluss unterzugehen drohen.

Dem reduzierten Wortschatz der „Büroler“ (bei Tieren etwa kennen sie allenfalls die Gruppen wie Vögel oder Fische, nicht aber Gattungen oder Arten) setzt der Autor einen immensen sprachlichen Erfindungsreichtum entgegen. Hinreißende Formulierungen laden ein, sie sich auf der Zunge zergehen zu lassen, wäre da nicht zugleich der starke Sog der Erzählung, der uns in die Handlung hineinzieht, tiefer in die Dekodierung des rhizomartigen Baus, des wuchernden Pilzes oder der Innenansicht eines Gehirns.

Avancierte Technik geht in dieser Welt mit Archaismen einher, beispielsweise bei den Längenmaßen, die sich am ungefähren Vergleich mit Körperteilen orientieren. Befehle spielen eine große Rolle, sowohl im Sinne von Programmierung als auch im Militärischen. Dabei herrscht eine Art höherer Gerechtigkeit.

Das Staunen über die ersten Dinge

Als Dystopie gelesen, würde der Roman wenig Schrecken bereithalten. Eher entsteht der Eindruck, es folgten alle Wesen und Dinge ihrem eigenen Programm, im Sinne – um einmal von Platon zu Aristoteles zu springen – einer Vorstellung von Entelechie, also der Eigenschaft von Individuen, ihr Ziel (Telos) in sich selbst zu tragen. Es ist das Staunen über die ersten Dinge, die Georg Klein die Leserinnen und Leser miterleben lässt. Wie es an einer Stelle, aus der Perspektive eines „Wandlers“ gesprochen heißt: „Vor allem ihrem Adjutanten, der so eindrucksvoll staunen konnte, hätten Xazy und wir, die das Selber-Staunen noch Schritt für Schritt erwerben müssen, ein Hiersein und damit eine weitere Innigkeit gegönnt.“

Der Autor verschafft uns viele solcher Innigkeiten. Denn was dem Suchtrupp aus dem Mittleren Büro bei der Konfrontation mit der Außenwelt widerfährt, und umgekehrt der Außenwelt mit dem unheimlichen Wesen, dürften wir mehr oder weniger alle irgendwann zum ersten Mal erlebt haben oder noch erleben. Wie eine erkenntnisbegünstigende Substanz hilft Georg Kleins Roman der Wiedererinnerung auf die Sprünge. Wir, die wir verstehen wollen, deuten im besten Sinne verwundert, was der sanfte Meister uns zu sagen hat.

Georg Klein: „Miakro„. Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek. 336 S., 24 Euro.

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.