Strukturen, Wörter, Schläuche – die informelle Bilderwelt des Malers Gerhard Hoehme im Hagener Emil Schumacher Museum

Gerhard Hoehme, Hymne an Heraklit/Hommage à Heraklit, 1959, Öl und Polyester auf Leinwand, 140 x 160 cm, MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher. ©VG Bild-Kunst, Bonn 2018

In den frühen Jahren der Bundesrepublik war er fast so etwas wie ein Star des gänzlich ungegenständlichen „Informel“. Er nahm an der documenta II teil und hatte 24 Jahre lang den Lehrstuhl für frei Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie inne. Doch mit der Pop Art verlor das Informel auch in Westdeutschland rasant an Bedeutung, und die letzte große Werkschau liegt zehn Jahre zurück. Mit einer uneingeschränkt sehenswert zu nennenden Ausstellung widmet sich jetzt das Hagener Emil Schumacher Museum dem Werk Gerhard Hoehmes.

Ein einziges Bild kokettiert noch mit dem Gegenständlichen. „Rote Zeichen“ von 1951 lässt hinten links einen Klavierspieler erkennen. Ohne ihn wäre das Instrument nicht zu identifizieren, wäre nur schwarze Fläche mit den titelgebenden Elementen. Gerhard Hoehme malte das Bild 1951, in dem Jahr, als er die DDR mit ihrer beengenden Kunstauffassung verlies und nach Düsseldorf zog. Seitdem zeigen seine Bilder auf unterschiedlichste Weise Strukturen, wirken Mal um Mal wie ein weiterer Entgrenzungsversuch. Wenn die Formulierung nicht in sich unsinnig wäre, befindet Museumsleiter Rouven Lotz, könne man bei Gerhard Hoehmes Werk von dem unablässigen Versuch sprechen, die Grenzen des Informel zu überwinden.

Gerhard Hoehme, Fensterbild S. Remo Str. 6 / Fenster und Baum III , 1968, Acryl auf Leinwand und Holz, 200 × 160 cm, Privatsammlung Meerbusch. © VG Bild-Kunst Bonn, 2018

In die dritte Dimension

Da das Informel aber keine Grenzen hat, hat Hoehme sich beizeiten daran gemacht, die traditionelle Präsentationsform des Tafelbildes zu überwinden. In seinen „Borkenbildern“ wird die rauhe Oberflächenstruktur durch Aufkleben von getrockneten Farbschnitzeln oder Leinwandstücken verstärkt, schiebt sich das an sich flache Bild gleichsam in die dritte Dimension. Spektakulär ist das Titelbild des Katalogs „Hommage an Heraklit“ von 1959, das, vollständig mit gelben Polyesterschuppen besetzt, tatsächlich eine Aura der Wertigkeit aufweist, wie sie eine Ehrbezeugung auch haben sollte.

Ost und West

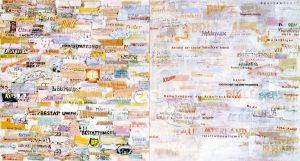

Doch Hoehmes Oeuvre weist beiweitem nicht die Linearität auf, die etlichen seiner informellen Weggefährten eigen ist. Auf der einen Seite bearbeitet er sein Material mit rohen Methoden, ist nahe dran an der „art brut“ eines Jean Dubuffet; auf der anderen kann der Informel-Künstler nicht von Buchstaben, Schriften und ganzen Texten in seinen Bildern lassen. Das sieben Quadratmeter große Diptychon „Berliner Brief“ von 1966 ist eine launige Montage von Wörtern aus West (links) und Ost. Im bunten Westen lesen wir „Berliner Kindl“, „Mampe“ oder „BP“, aber wiederholt auch „Bestattungen“; im farblich zurückhaltenden, aber doch hellgründigen Osten beispielsweise „Kampftruppen der Arbeiterklasse“ oder „Internationalismus“, aber auch, verschwimmend, „Haus Vaterland“. Was mag es bedeuten, wenn der Künstler Berlins angesagteste Vergnügungsadresse der Vorkriegszeit in der DDR montiert? Methodisch jedenfalls scheint er da einem Klaus Staeck sehr viel näher zu sein als einem Emil Schumacher.

Gerhard Hoehme, Berliner Brief, 1966, Acryl, Collage, Graphit- und Farbstift auf Leinwand, 200 × 360 cm (zweiteilig), MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher. © VG Bild-Kunst Bonn, 2018

Vogelperspektive

Die Wörter dieses „Berliner Briefs“ stehen quasi in Augenhöhe vor dem Betrachter, und damit unterscheidet er sich von fast allen anderen Arbeiten Hoehmes, die, wären sie nach der Natur entstanden, aus der Vogelperspektive auf die Erde blicken. Hoehme war im Krieg Kampfpilot gewesen, und die Globalsicht wurde für ihn stilprägend. „Die Anfänge der informellen Malerei (…) lagen fast alle im letzten Kriege – also in einer Zeit der Kollektivschicksale, der Unterdrückung und Tötung des Individuums…“ beschrieb er es 1974. Da konnte die Kunst nicht so tun, als sei nichts geschehen; da aber auch erweist sich das Informel als unerwartet politisch.

Die Essenz

Mit Nägeln, Fäden, Schnüren, Schnittbögen und Trouvaillen hat Hoehme gearbeitet, hat Kästen wie den „Gewitterkasten“ mit düsterer Andeutung gefüllt, hat seine Motive in Fensterrahmen gestellt („Fensterbilder“) – stand also gewissen „Moden“ im künstlerischen Tagesbetrieb keineswegs ablehnend gegenüber.

Doch wirklich typisch für ihn wurden die Kunststoffschnüre, die in unterschiedlichsten Gestaltungen aus etlichen Bildern herausragen. Suchen sie den Kontakt zum Betrachter, bedrohen sie ihn? Oder sind sie in der Lage, gleichsam die Essenz abzusaugen? „Epiphanie des Informel“ ist der Name der Ausstellung, entlehnt dem Titel eines Bildes: Unten an den Kunststoffschnüren, die aus ihm herausragen, kleben große Kunstharzbrocken, abgeleitete, ausgehärtete Materie, wenn man so will. Wenn Epiphanie als Gotteserscheinung übersetzt werden kann, dann mag da ein Zusammenhang bestehen. Aber wer weiß? Auch wenn der Kaiser kam, sprach das begeisterte Volk in Griechenland von einer solchen.

- „Gerhard Hoehme – Epiphanie des Informel“. Bis 17. Februar 2019

- Emil Schumacher Museum Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen

- www.esmh.de

- Geöffnet Di – So 12 – 18 Uhr

- Katalog 72 Seiten, 60 Abb., 14 € im Museum, 18 € im Buchhandel.