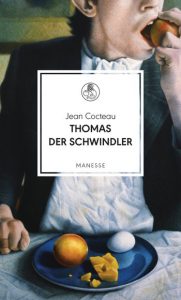

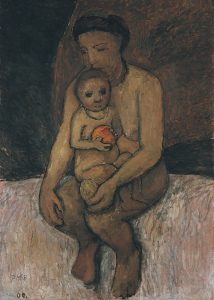

Virtuelle Rekonstruktion der Platz-Situation am Alten Markt (Südseite) in Dortmund, Zustand im Jahre 1909. Von links nach rechts sind folgende Gebäude zu sehen: die Krone am Markt, das Haus zum Spiegel, das alte Rathaus und die damalige Sparkasse/Bibliothek. Zwischen Rathaus und Sparkasse mündet die Balkenstraße in den Markt. Heute befindet sich an der Stelle von Krone, Spiegel und Rathaus der Kronenkomplex. (© Christopher Jung / Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ein paar prominente Beispiele: Vor Jahr und Tag wurde die Dresdner Frauenkirche restauriert. Die Berliner ziehen ihr monumentales Stadtschloss wieder hoch. Und ganz aktuell: Am kommenden Wochenende feiert Frankfurt die Wiedergeburt von Teilen seiner Altstadt, welche einen höchst reizvollen Kontrast zur Skyline der Bankentürme bildet.

Alle drei urbanen Schauplätze konnten auf bundesweite Ausstrahlung rechnen und haben in interessierten Kreisen weithin Anteilnahme geweckt. Das kann man von entsprechenden Bestrebungen im Ruhrgebiet bislang leider nicht behaupten. Aber vielleicht ändert sich das jetzt.

Facebook-Gruppe mit fast 450 Mitgliedern

Denn nun regt sich etwas im Revier: In Dortmund blühen Träume von einem Wiederaufbau, der freilich noch mindestens in mittlerer Ferne liegen dürfte. Immerhin hat sich schon vor Jahren eine Facebook-Gruppe formiert, die jetzt so richtig Fahrt aufnimmt, inzwischen fast 450 Mitglieder hat und erste Treffen organisiert. Nennen wir es mal den Beginn einer neuen Bürgerinitiative.

Ziel ist vor allem die Wiedererrichtung des (zumindest im deutschen Sprachraum) ältesten steinernen Rathauses nördlich der Alpen. Dieser Rückgriff auf die stolze Historie der einstigen Freien Reichsstadt und Hansestadt Dortmund könnte, sofern architektonisch gelingend, wahrhaftig ein Zeichen des Aufbruchs sein. Bevor jemand fragt: Ja, gewiss, Dortmund hat auch noch ein paar andere Sorgen. Das spricht aber keineswegs gegen einen solchen Wiederaufbau.

Anno 1241 erstmals urkundlich erwähnter Bau

Kurzer Blick in die Geschichte: Das ursprünglich romanische Dortmunder Rathaus wurde 1241 erstmals urkundlich erwähnt, 1348 war Kaiser Karl IV. hier zu Besuch. Das Rathaus nahm durch die Jahrhunderte immer wieder andere Gestalt und wechselnde Funktionen an. Am 11. August 1899 wurde das nach Plänen von Stadtbaurat Friedrich Kullrich gründlich erneuerte, aber substanziell immer noch historische Rathaus eingeweiht – von Kaiser Wilhelm II., der damals zur Eröffnung des Dortmunder Hafens und des Dortmund-Ems-Kanals in die Stadt kam.

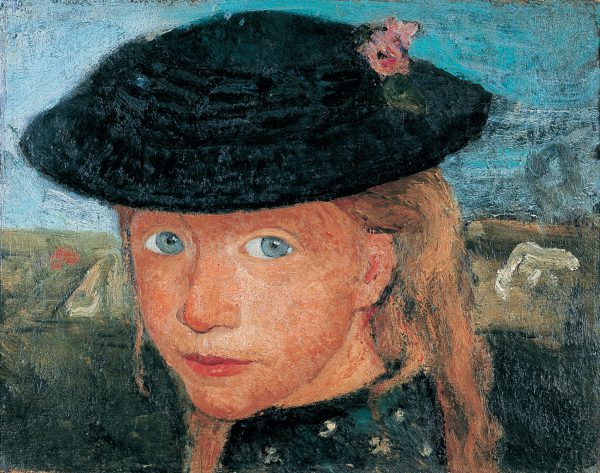

Das Alte Rathaus aus einer anderen virtuellen Perspektive: Blick vom Hellweg zum Markt und zum Rathaus. Links angeschnitten das heute noch existierende Herbrecht’sche Haus von 1906. (© Christopher Jung / Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Ein Wiederaufbau könnte den Zustand von 1909 aufgreifen, der recht gut dokumentiert ist. Betrüblich genug: Nach dem Zweiten Weltkrieg hätte das historische Gebäude mit gutem Willen und einiger Anstrengung gerettet werden können (die andere Westfalenmetropole Münster hat’s mit dem Prinzipalmarkt vorgemacht), doch das Alte Rathaus zu Dortmund wurde 1955 komplett abgerissen. Heute steht – an der Südseite des Alten Marktes – ungefähr an jener Stelle das Karstadt-Sporthaus.

In den 1970er Jahren gab es schon einmal eine Initiative zum Wiederaufbau, die jedoch damals politisch nicht dauerhaft mehrheitsfähig war.

Gespräch mit dem Initiator Björn Wrocklage

Und wie geht es jetzt weiter mit dem ehrgeizigen neuen Projekt? Dazu ein (via Facebook-Messenger geführtes) Gespräch mit dem Dortmunder Björn Wrocklage (35), Student der Raumplanung und einer der Initiatoren der erwähnten Facebook-Gruppe:

Frage: Wie sehen Sie derzeit die Chancen auf Verwirklichung eines solch ambitionierten Wiederaufbau-Projekts?

Björn Wrocklage: Ich sehe gute Chancen auf eine Verwirklichung unserer Ideen. Andere Städte wie Berlin, Potsdam oder Frankfurt zeigen, dass Rekonstruktionen möglich sind. Auch die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bürgerschaft zeigen, dass unsere Idee auf große Zustimmung stößt. Es handelt sich beim Dortmunder Rathaus um das älteste steinerne Rathaus Deutschlands. Eine (nicht repräsentative) Umfrage der Dortmunder Ruhr Nachrichten ergab eine rund 85-prozentige Zustimmung zu den Plänen. Die Dortmunder hätten ihr Altes Rathaus schon gerne wieder zurück.

Finanzierung vor allem durch Spenden

Wie könnte das Ganze finanziell auf die Beine gestellt werden? Mit anderen Worten: „Wer soll das bezahlen?“

Wrocklage: Der Wiederaufbau des Alten Rathauses soll aus Spenden finanziert werden. Dies war auch bei der Dresdner Frauenkirche oder dem Berliner Schloss der Fall. Schon bei der großen Restaurierung des Alten Rathauses durch Friedrich Kullrich 1899 wurde die Hälfte der Kosten durch Spenden wohlhabender Dortmunder finanziert.

Glauben Sie denn, dass das (finanzkräftige) Bürgertum in und um Dortmund mit dem in Frankfurt oder Berlin mithalten kann?

Wrocklage: Ich fürchte, dass wir mit diesen Städten nicht mithalten können. Aber auch durch viele kleine und mittlere Spenden könnten wir die notwendige Summe zusammenbekommen.

Ideal wäre ein Gebäude-Ensemble an historischer Stelle

Kann denn das Rathaus (und eventuell weitere Bauten) überhaupt am angestammten historischen Ort wieder errichtet werden?

Wrocklage: Diese Chance besteht. Unser Konzept sieht einen gleichzeitigen Wiederaufbau des Alten Rathauses, der historischen Krone am Alten Markt und des Hauses zum Spiegel vor, womit an der historischen Stelle ein kleines Ensemble entstehen könnte. Es wäre auch deshalb möglich, weil die historische Fluchtlinie ca. 5 Meter weiter südlich lag. Man könnte daher auch ohne großen Aufwand die historischen Fassaden vor dem derzeitigen Komplex Krone am Markt wieder aufbauen.

Müsste dafür nicht Karstadt Platz machen? Und könnte die Fusion Kaufhof/Karstadt in dieser Hinsicht für Bewegung sorgen?

Wrocklage: Das Karstadt Sporthaus kann an seiner jetzigen Stelle stehen bleiben, da das Rathaus nicht auf dem Gelände des Karstadt Sporthauses stand. An dieser Stelle stand einst die Bibliothek. Soweit ich weiß, hat Karstadt einen langfristigen Mietvertrag. Ob das Karstadt Sporthaus mittelfristig in das Kaufhof-Gebäude zieht, vermag ich nicht einzuschätzen. Sehr langfristig könnte man an dieser Stelle auch über eine kleinteiligere Bebauung nachdenken, die sich dem dann rekonstruierten Alten Rathaus anpasst. Aber da reden wir über einen Zeitraum von 30 oder mehr Jahren.

Vorgeblendete Fassade oder komplette Rekonstruktion?

Wäre es denkbar, dass angesichts der beengten Platzverhältnisse nur eine historische Fassade vorgeblendet wird und sich dahinter ein völlig normales „modernes“ Gebäude verbergen wird?

Wrocklage: Das könnte ein möglicher Kompromiss sein, erst einmal nur die historischen Fassaden vor die modernen zu blenden. Denn man muss auch bedenken, dass es im jetzigen Gebäude bereits Nutzer gibt, die teils langfristige Mietverträge besitzen. Beim Alten Rathaus ist das langfristige Ziel allerdings eine komplette Rekonstruktion.

Wäre notfalls eine andere als die historische Stelle für den Wiederaufbau vorstellbar oder würde das alles verfälschen?

Wrocklage: Ein Wiederaufbau wäre auch an einer anderen Stelle in der Innenstadt denkbar. Allerdings favorisieren wir inzwischen einen Wiederaufbau an historischer Stelle.

Geschichtsbewusstsein der Einwohner stärken

Sind in Ihrer Facebook-Gruppe auch Fachleute wie z. B. Architekten dabei?

Wrocklage: Unter unseren Gruppenmitgliedern befinden sich auch Architekten und Stadtplaner, die ihren fachlichen Input einbringen. Viele von uns sind überdies sehr an der Dortmunder Stadtgeschichte interessiert und bringen ein großes Fachwissen mit. Eine der ersten Maßnahmen unserer Initiative war es, den Wikipedia-Artikel zum Alten Rathaus zu vervollständigen. Überhaupt wollen wir das Geschichtsbewusstsein der Dortmunder stärken. Hier haben wir schon einige Ideen, über die ich leider noch nichts Genaueres erzählen kann.

Welche Funktion könnte ein wiederaufgebautes Rathaus haben? Könnte es als Museum oder Archiv dienen?

Wrocklage: Dazu gibt es noch keine Festlegungen. Vieles ist denkbar und möglich. Eine museale Nutzung mit einer Dauerausstellung über die Hansezeit in Dortmund wäre genauso möglich wie eine gastronomische Nutzung oder etwa eine Nutzung durch die Stadt Dortmund selbst, etwa als Repräsentationsort für Empfänge oder als Standesamt.

Bald Dialog mit dem Immobilienbesitzer aufnehmen

Wie sieht das weitere Vorgehen in näherer Zukunft aus? Sie streben offenbar eine Vereinsgründung an – und außerdem?

Wrocklage: Wir arbeiten an einer Vereinsgründung, die wahrscheinlich im Frühjahr 2019 stattfinden wird. Danach werden wir sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft für unsere Idee werben und Spenden sammeln. Auch konkrete Pläne für den Wiederaufbau müssen dann entwickelt werden.

Noch vor der Vereinsgründung wollen wir allerdings das Gespräch mit dem Besitzer der Immobilie suchen, da das ganze Projekt nur mit dessen Zustimmung realisiert werden kann. Ich meine das Dortmunder Immobilienunternehmen, dem die Krone am Markt sowie das Karstadt-Sporthaus gehören. Wir wollen möglichst rasch mit diesem Unternehmen ins Gespräch kommen.

Bestehen schon Kontakte in den „politischen Raum“?

Wrocklage: Mit einigen Politikern, die der Idee positiv gegenüberstehen, gab es bereits Kontakte. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

Erstes Projekt dieser Art im ganzen Ruhrgebiet

Kann die Angelegenheit über Dortmund hinaus Interesse wecken?

Wrocklage: Der Wiederaufbau des Alten Rathauses wird bestimmt zu bundesweitem Interesse führen. Vielleicht wird es nicht so stark sein, wie bei der Frauenkirche in Dresden, aber das Projekt wird sicherlich überregional wahrgenommen, weil es das erste erfolgreiche Rekonstruktionsprojekt im Ruhrgebiet wäre und weil das Alte Rathaus als ältestes steinernes Rathaus nördlich der Alpen ein besonderer Bau ist. Vielleicht entstehen danach neue Ideen für weitere Rekonstruktionsprojekte im Ruhrgebiet oder andere Projekte bekommen neuen Schwung. So gibt es auch in Essen eine Initiative, die sich für den Wiederaufbau des historischen Rathauses stark macht.

20 Jahre wären ein realistischer Zeitrahmen

Gibt es Planzeichnungen, die schon als erste Grundlage eines Wiederaufbaus dienen könnten?

Wrocklage: Die Originalpläne sind nach unseren derzeitigen Informationen leider verschollen. Es ist allerdings durch vielerlei Fotos und Zeichnungen möglich, auf dieser Grundlage neue Pläne zu entwickeln.

Welchen Zeitrahmen müsste man sich für die Realisierung vorstellen?

Wrocklage: Wenn es nach uns geht, so würden wir lieber heute als morgen mit dem Wiederaufbau starten. Der ist allerdings abhängig von vielerlei Faktoren. Am wichtigsten ist dabei natürlich die Zustimmung des Immobilienbesitzers. Dann hängt auch viel davon ab, wie schnell die notwendige Summe zusammenkommt. Es wäre mein persönlicher Traum, in 10 Jahren fertig zu sein. Andere Projekte zeigen allerdings, dass 20 Jahre wahrscheinlich realistischer sind.