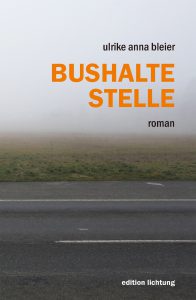

„Bushaltestelle“ – der schlichte Titel entspricht dem schicksalergebenen Wesen der Hauptpersonen dieses Romans. Doch darf von der Beiläufigkeit, mit der die Ereignisse daherkommen, keineswegs auf seichte Unterhaltung geschlossen werden. Ulrike Anna Bleier unterschätzt ihre Leserinnen und Leser nicht.

Das aufregende Leseerlebnis verdanken wir weitgehend der Kunst der Autorin, die notwendigen Informationen geschickt zu dosieren. Es ist bei aller Unaufdringlichkeit im Erzählton eine Menge Ungeheuerliches, was den Romanfiguren widerfährt.

Geografisch springt die Handlung zwischen einer kleinen Stadt in Bayern, unweit der tschechischen Grenze, und dem lange Zeit hinterm „Eisernen Vorhang“ verborgenen Nachbarland, das in seiner Geschichte einmal Tschechoslowakei hieß und leider auch einmal von deutscher Seite Protektorat Böhmen und Mähren genannt wurde.

Komplexes Beziehungsgeflecht

In kurzen Kapiteln mit jeweils eigenen Überschriften wird ein zeitlicher Bogen über vier Generationen gespannt; Tochter, Mutter, der Bruder der Tochter mit Frau und Kindern, die Geschwister der Mutter, zusätzlich eine Adoptivtochter der Großeltern, die Partner und Partnerinnen der Hauptpersonen sowie einige Nachbarn bilden ein komplexes Beziehungsgeflecht.

Im Mittelpunkt steht Elke, die eigentlich – in ihrer Familie und was ihre gesellschaftliche Stellung betrifft – so überhaupt nie im Mittelpunkt gestanden hat. Grammatisch in der 2. Person, der Du-Form, erzählt sie die Geschichte von Theresa, der abwesenden Mutter. Geht es jedoch um Elkes eigene Geschichte, wechselt die Erzählperspektive in die 3. Person. Womöglich ist Elkes Selbstbewusstsein zu wenig ausgeprägt, um aus einer Ich-Perspektive von sich erzählen zu können. Da ist kein starkes Ich vorhanden. Wie sollte es sich auch entwickelt haben bei ihr, die seit ihrer Geburt von der Mutter abgelehnt wurde.

Traumatische Geburt

Es war eine traumatische Geburt; Theresa hat viel Blut verloren und wurde ohne Narkose mit zwanzig Stichen „zugenäht“. „Die Jahre danach waren die schlimmsten, kaum konntest du die Geräusche des Kindes ertragen, sein Schmatzen nicht, sein Brabbeln nicht, sein Gurgeln nicht, selbst sein Atmen nicht, geschweige denn das Weinen und Schreien. Du hast dem Kind deshalb schnell abgewöhnt, Geräusche zu machen, Töne von sich zu geben (…).“

Ungeliebter Ehemann

Zu Theresas Entsetzen hat Elke die roten Haare ihres Vaters, Sepp. Ihn hat Theresa nur geheiratet, weil die sich anbietenden Alternativen noch schlimmer gewesen wären; es war eine Dann-schon-lieber-den-Sepp-Heirat. Bevor Theresa ihrer Mutter das Kind zeigt, setzt sie ihm eine Mütze auf.

Im Grunde hat Theresa immer ihren Bruder Martin geliebt. Theresas Schulabschluss wollen Martin und sein Freund Sepp mit einem Ausflug in ihrem Hanomag feiern. Theresa willigt ein, wegen ihres Bruders Martin, nicht wegen Sepp. Der (…) „ist neben dir gesessen, rechts von dir, Bein an Bein, und hat den Arm auf deine Rückenlehne gelegt, sodass er mit seiner Hand so nah an deinem Haar war, dass du sie zu spüren geglaubt hast, und du hast Angst bekommen, dass sich deine Haare bewegen und zum Feind überlaufen könnten.“

Bußgebete nach Gutdünken

Es kommt während des Ausflugs zu einem Unfall, für den wahrscheinlich Sepp weniger als Martin verantwortlich ist, aber Sepp begreift seine Schuldgefühle auch als Chance, sich Theresa zu nähern, die sich im Krankenhaus seiner Fürsorge nicht erwehren kann.

Der Pfarrer, der Theresa die Beichte abnimmt, scheint die Anzahl der zur Buße auferlegten Vaterunser und Ave Maria nach Gutdünken zu bemessen; „(…) du warst dir nicht einmal sicher, ob er wirklich mit dir sprach oder mit einer anderen Person, einen Moment lang hattest du das Gefühl, dass der Pfarrer noch einen weiteren Büßer bediente, vielleicht auf der anderen Seite des Beichtstuhls (…).“

Für die Verweigerung der ehelichen Pflicht sind mehr Vaterunser und Ave Maria zu beten als für die Missachtung des Vaters oder für den Verrat am Bruder und an der Schwester Marlene, die, nachdem Theresa die über eine unschuldige Geschwisterliebe hinausgehende Beziehung Theresas mit dem gemeinsamen Bruder Martin aufgedeckt hat, nur noch im Kloster leben kann.

Der kleine Bruder

Trotz der Zurückweisung des Ehemanns und trotz der Überempfindlichkeit nach Elkes Geburt bringt Theresa ein zweites Kind zur Welt, dieses Mal mit einem Schnitt, den sie unter Narkose nicht mitbekommt. Den Jungen, den sie leider nicht nach ihrem Bruder Martin nennen darf, dafür aber den ähnlich klingenden Namen Markus wählt, wird sie abgöttisch lieben.

Das Mädchen wird im mehrfachen Sinne zu einer Außenstehenden. Bereits als Kind lernt Elke, aus ihrem Körper herauszutreten. Zum ersten Mal wird ihr diese Fähigkeit während einer Busfahrt, zu der eine Nachbarin sie eingeladen hat, bewusst. „Und plötzlich fand sie sich da wieder, wo sie hinstarrte, und das war die andere Seite der Busfensterscheibe, erst noch in der Luft und dann an einer Ecke, wo sie sich umsah und dann winkte, dorthin winkte, wo sie stehengeblieben war, und dem Bus, in dem ihr eigener Körper saß, hinterherblickte.“

Blicke durch Fenster

Die andere Seite, die Sicht von außen, Blicke durch Fenster, der Doppelgänger oder Wiedergänger durchziehen leitmotivisch den Roman. Wenn Elke später von Markus, seiner Frau Helen und den Kindern Luisa und Pierre in Tschechien besucht wird, mieten sich alle in einer Pension ein:

„Ein paar Meter weiter befindet sich ein Fenster zum Gastraum des Restaurants. Elke schaut durch dieses Fenster wie von einer Welt zur anderen.

Auf einer langen Bank sitzen Helen, Markus und die Kinder. Die Kinder essen Pommes und trinken Saft. Helen trinkt Wasser, Markus ein Bier. Sie sind vertieft in etwas, das auf dem Tisch liegt, vielleicht ein Prospekt. Eine Landkarte. Ein Brief, den sie schon ein paar Mal studiert haben, ihn aber nicht verstehen. Sie sehen so ernst aus.“

Beobachtende Präsenz

Es ist das Außerhalb-Stehen, das die innere Distanz ermöglicht. Elke wurde als Kind stets übersehen, und spätestens im Erwachsenenalter bekommt ihre beobachtende Präsenz etwas Unheimliches. „Markus blickt plötzlich in Richtung Fenster, aber er kann niemanden sehen, weil Elke kein Licht in der Diele gemacht hat.“

Bevor die Kinder da waren, hatten Markus und Helen die Mutter einmal auf einen touristischen Ausflug nach Prag mitgenommen. Elke sieht die drei, aber es kommt zu keiner Begegnung. Über Theresa weiß sie: „(…) du hast sogar das Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite gesehen, hast gesehen, wie Gäste hinein- und Gäste herausgingen, aber du hast nicht gesehen, dass es der Ort war, an dem Elke darauf wartete, dass du das Hotel verlassen würdest.“

Ein anderer solcher gespenstischen Momente begegnet uns an der Endstation eines Zuges, aus dem sie vergessen hat auszusteigen: Der Bahnsteig ist ansonsten leer. Eine Geisterstadt. Elke sieht sich selbst am Fenster stehen und hinausschauen und etwas steht auf der anderen Seite und sieht hinein.

Ein Klassenfoto

Von den Klassenfotos ihrer Tochter hat Theresa nur ein einziges ausgewählt, eines, auf dem die Lehrerin nett lächelt; sie hatte offenbar nicht bemerkt, dass gerade auf diesem Foto Elkes Gesicht von einem Mitschüler verdeckt ist – als kündigte dieses frühe Unkenntlichkeit bereits ihr späteres Verschwinden an.

Elke verlässt als Jugendliche das Elternhaus ohne jede Ankündigung. Was die Familie lange Zeit nicht erfahren sollte: Sie nimmt die Spur von Magdalena auf, der Frau, die von ihrer Großmutter adoptiert worden war und die neben Theresa wie eine Schwester aufwuchs. Während des Krieges war Magdalena als Funkerin ins Protektorat Mähren, nach Brünn, gegangen und wurde dort die Geliebte von Hans, einem Nazi. Als Partisanen die Burg besetzten und die Nazis hinrichteten, wurde Magdalena, von einem Exekutionskommando in die zweite Reihe gestellt, im letzten Moment aber von einem der Partisanen gerettet. Elke findet die Frau, die sich nun Madla nennt, und lebt einige Zeit mit ihr auf der Burg. Mit einer Anita aus Jena, die in den Westen möchte, tauscht Elke den Pass, da beider Fotos sich – bis auf die Haarfarbe – zum Verwechseln ähnlich sehen.

Mit Anitas Identität beginnt Elke ein Studium und lernt Boris kennen. Aber eine dauerhafte Beziehung wird daraus nicht. Elke kann auch ihm ihre Geschichte nicht erzählen. Bei einer Wiederbegegnung mit ihm, Jahre später, „fällt Elke zum Glück wieder ein, dass Boris auch sie nicht fragen wird, nicht nach dem Was und dem Warum und dem Wohin und dem Wo und dem Woher, und sie entspannt sich und hört ihm zu und vergisst alles, was er sagt, noch während er es sagt.“

Pointierte Prosa

Das alles wird uns nicht in der zeitlichen Reihenfolge erzählt; die Lektüre wird zum Puzzle und bleibt trotz der düsteren Geschehnisse ein reizvolles Abenteuer. Es ist Ulrike Anna Bleiers pointierte Prosa, die ihre Figuren so gut vorstellbar werden lässt. Die Autorin versteht es, die Eigenheit von Charakteren mit wenigen Strichen zu skizzieren; zum Beispiel als Elke auf die Familie ihres Bruders Markus zugeht: Der zweijährige Pierre „zeigt mit dem ausgestreckten Finger auf Elke, die vom Marktplatz her kommt, als wolle er auf sie zielen, dann winkt er aufgeregt. Dann winken Luisa und Helen und am Schluss winkt auch Markus, er winkt mit großer Geste, als habe er das Winken persönlich erfunden.“

Von Generation zu Generation

Muster wiederholen sich, werden von Generation zu Generation weitergegeben. Nicht nur die roten Haare, die auch bei Elkes Nichte Luisa wieder auftauchen, vererben sich. Auch das Motiv der juckenden Wunde – bei Theresa seit dem Unfall besonders ausgeprägt – wird auf mysteriöse Weise tradiert. Und nicht zuletzt das Thema des Verschwindens, das sich durch den Roman zieht. Bereits in Ulrike Anna Bleiers erstem Roman, Schwimmerbecken, der es 2017 als eines der zehn besten Bücher aus der Produktion unabhängiger Verlage auf die Hotlist schaffte, ging es um das Verschwinden – und das Wiederauftauchen – eines der Protagonisten. In Bushaltestelle verschwinden außer Elke gleich mehrere Personen, manche im Krieg, andere, um dem Elternhaus zu entkommen, und bei dem Jüngsten, Pierre, wohl eher aus Versehen.

Lakonische Erzählstimme

Ohne das treffsichere Sprachgefühl der Autorin, das sich oft in einer lakonischen Erzählstimme äußert, wäre die Lektüre der traurigen Geschichten wohl kein Vergnügen. Das folgende Beispiel soll den Aufbau eines Satzes, das Fortschreiten eines Gedankengangs, verdeutlichen – Martin, Elkes Onkel, hat bereits während des Kriegs mit einer Sondergenehmigung Magdalena und Hans auf der Burg in Mähren besucht:

„Dein Bruder gefällt mir, hatte der Hans gesagt, er ist eine ehrliche deutsche Haut, und Tante Madla dachte in ihrer Küche über den Ausdruck nach, ehrliche Haut, denn bei Haut dachte sie an Abziehen bei lebendigem Leib, ob ehrlich oder nicht, doch nirgendwo zog man Martin die ehrliche Haut ab, er erhängte sich ganz einfach, zuhause in der Wehrgasse, mit einem Kleiderbügel im Kleiderschrank.“

Das kurze Kapitel, in dem wir auf diese Weise von Martins Suizid erfahren, ist „Kleiderbügel“ überschrieben. Theodor W. Adorno hat in seinem Nachwort zu Walter Benjamins Briefsammlung Deutsche Menschen (1936) den Lakonismus die „sprachliche Form der bedeutenden Nüchternheit“ genannt. Alles an dieser Kennzeichnung trifft auch auf Bushaltestelle zu – der ausgeprägte Formwille, die Bedeutsamkeit des Erzählten und die Nüchternheit, mit der vom Unfassbaren gesprochen wird.

Bedeutende Nüchternheit

Scheinbar banale Tätigkeiten wie Theresas ewiges Putzen des Hauses werden zu einer vielschichtigen Metapher. Obwohl du die Wohnung zweimal die Woche geputzt hast, war das Wasser immer schwarz vor Schmutz. Doch haben an die Mutter gerichtete Sätze wie Nur beim Putzen warst du du selbst nichts Denunzierendes. Die Autorin will ihre Romanfiguren nicht anschwärzen, sie zeigt vielmehr die Bedeutung des Unscheinbaren auf. Und auch Elke in ihrem Gedankenmonolog will ihre Mutter verstehen, nicht brandmarken: „Es sind die kleinen alltäglichen Herausforderungen, die dich am Leben halten, Wäsche waschen, Vorhänge ab- und aufhängen, einkaufen, Müll wegbringen.“

Ein gut geputztes Haus und saubere Wäsche hat sie kennengelernt – eine Familie jedoch, in der sich eine(r) an den/die andere(n) anlehnen kann, wie Elke das bei Helen, Markus und ihren Kinder beobachtet, eine solche Familie hat Elke nie kennengelernt. Sie bleibt zeitlebens das Kind, das der Mutter zu viel war.

Seilbahnfahrt als Familienaufstellung

Bei einem der seltenen Familienausflüge in die Berge verhindert die Mutter geradezu gewaltsam, dass ihr Lieblingskind Markus mit dem ungeliebten Ehemann in einer Seilbahngondel zu sitzen kommt und zieht den Jungen zu sich in die nächste Gondel. Und Elke? Der Mitarbeiter an der Talstation „wusste nicht, wohin mit dem übriggebliebenen Kind, dem die Haare rötlich und wirr ins blasse Gesicht fielen; in jeder Gondel war nur Platz für zwei Personen, und so schubste der Mann das Kind in die nächste freie Kabine und sagte: Brauchst keine Angst haben, ist bisher noch jeder wieder runtergekommen.

Die Tür schloss sich mit einem Knall.“

Dieser Bergausflug liest sich wie eine aussagekräftige Familienaufstellung. Einsam in einer Seilbahngondel, starrt Elke auf Verbotsschilder, auf denen Personen, die sich aus dem Fenster lehnen und herausfallen, durchgestrichen sind. Auf keinen Fall wollte Elke zu diesen durchgestrichenen Menschen gehören.

Der Autorin gelingt es mit ihrem empathischen Blick, solche Durchstreichungen von Menschen zurückzunehmen und den im Leben Benachteiligten eine ausgleichende Gerechtigkeit als Romanfiguren zuteilwerden zu lassen. Liebe, Anerkennung, ein erfülltes Leben oder die volle Ausbildung der geistigen Kapazitäten, Notwendigkeiten, die das gute Recht eines jeden Menschen, die jedoch bei keinem Gericht der Welt einklagbar sind – es bedarf solcher Autorinnen wie Ulrike Anna Bleier, um die Ungesehenen aus ihrem Schattendasein ins Licht zu rücken. Literatur, Kunst überhaupt, ist eben doch die letzte Instanz.

Ulrike Anna Bleier: „Bushaltestelle“. Roman. lichtung verlag, Broschur, 224 Seiten, 17,90 Euro.