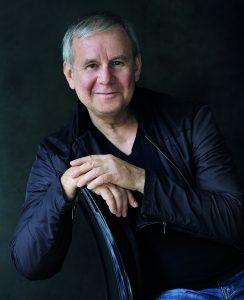

Lachte gerne: Erich Fried.

(Foto: © Jörg Briese)

Vor dreißig Jahren, am 22. November 1988, starb der große Schriftsteller Erich Fried in Baden-Baden. Im Sommer zuvor war er auch Gast einer Lesereise quer durchs Ruhrgebiet und schlug privat sein Quartier bei Gerd Herholz auf, dem Autor dieses Beitrags:

Kult und Legendenbildung um Erich Fried dauern ebenso an wie die rigorose Abwertung seines Werks. Höchste Zeit, sich Texte und Leben Frieds wieder einmal genauer anzuschauen.

Wer war Erich Fried?

1921 wird Fried in Wien als einziges Kind der Graphikerin Nellie Fried und des Spediteurs Hugo Fried geboren. Als kleiner Junge spielt er als Mitglied einer Kinderschauspielgruppe auf Bühnen Wiens und der Umgebung. Fried besucht ein Gymnasium im neunten Bezirk, bis dieses im Mai 1938 aufgelöst wird und man die jüdischen Schüler separiert. Im selben Monat stirbt Hugo Fried nach der Haftentlassung an den Folgen eines Gestapo-Verhörs.

Drei Monate später flieht Erich Fried nach London. Seiner Mutter Nellie gelingt es 1939, nach London zu kommen. Am 26. März 1943 stirbt die Großmutter Malvine Stein im Konzentrationslager Auschwitz.

Erich Fried arbeitet in London als Hilfsarbeiter, Bibliothekar, Redakteur. Ab 1950 ist er freier Mitarbeiter/Rundfunk-Kommentator des „German Service“ des BBC World Service. In den letzten Kriegsjahren erschienen seine ersten Gedichtbände unter den Titeln „Deutschland“ und „Österreich“. Seit 1958 publizierte er zahlreiche Bände mit Gedichten und Erzählungen, einen Roman, ein Opernlibretto, Hörspiele und Übersetzungen, vor allem von Shakespeare, Dylan Thomas und T.S. Eliot.

Sein politisches Engagement (u.a. gegen den Vietnam-Krieg, gegen Aspekte der Politik Israels und die Formen der Terrorismus-Bekämpfung in der Bundesrepublik) hat viele politische Kontroversen ausgelöst.

Erich Fried war Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland. Nach langem Krebsleiden starb er während einer Lesereise am 22. November 1988 in einem Baden-Badener Krankenhaus.

So. Das also war Erich Fried?

Seine 2015 verstorbene Frau Catherine Boswell Fried nannte ihn zärtlich einen „Weisen und Narren in einem“ und schrieb weiter, er sei „unterhaltsam, erhellend oder peinlich“ gewesen „und häufig auch alles zugleich oder in rascher Folge.“

(Catherine Fried: „Über kurz oder lang. Erinnerungen an Erich Fried“, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2008)

Lebenshunger – Erich Fried an Herholz‘ Küchentisch.

(Foto: © Jörg Briese)

Aber hören wir doch auch einmal in ein Stimmengewirr, eine Pro-und-Contra-Montage von Äußerungen einiger Kritiker und Kollegen Frieds, hören wir, was Walter Hinck, Helmut Heißenbüttel, Matthias Schreiber oder Henryk M. Broder und viele andere über ihn gesagt haben, hören wir Fried-Hasser und seine Bewunderer.

Erich Fried war …

– … ein Stören-Fried!

– … nein, ein wirklicher Dichter. Und das wollte er auch werden. Mit 17 Jahren erklärte er 1938 in London vor dem Jüdischen Flüchtlingskomitee: „Meine Absicht ist, ein deutscher Dichter zu werden.“

– Dieser Emigrant? Ein deutscher Dichter? Dieser Österreicher mit britischem Pass?

– Dieser Sinn-Stifter!

– Dieser Unruhe-Stifter!

– Nein, ein großer alter Mann der Lyrik, ein Mahner…

– … ein „dichtender Verschwörungsneurotiker“.

– Nein, nein. Ein Tabubrecher, ein „Genie im Auffinden öffentlicher Fettnäpfchen“.

– Ach was, ein Nestbeschmutzer, „immer dieselbe Mischung aus ergreifender Naivität, entwaffnender Weltfremdheit und pueriler Selbstgefälligkeit“.

– Als Jude, mit dieser Biographie?

– … als Heimatloser, als Antizionist, als jüdischer Selbsthasser zwischen allen Stühlen eben.

– Hasser? Dieser Menschenfreund? Ein Moralist im besten Sinne!

– Ein Querulant! Ein Demagoge!

– Ein „genialer Lyrikerneuerer“, ein „Sprachakrobat“ …

– … ein Vielschreiber, ein „flotter Platitüdensammler“, Erich Fried, der „rasende Verworter“!

– Ein couragierter Menschenrechtler, der …

– … vor allem eins lieferte: „Trauerarbeit vom lyrischen Fließband“, eben nur ein „Schreihals vom Dienst“.

– … Quatsch, ein „ironischer Dialektiker“, „ein virtuoses Schreibtalent, ein sprachbesessener Wortspieler“ ….

– O Gott. Dieser lyrische Weichzeichner, dieser zum Kitsch, zum Pathos neigende, immer sturzbetroffene „Wanderrabbi“?

Reich-Ranicki und der „revolutionäre Überwachungsdienst“

Jaja. Und in Israel ist Fried nach dem Erscheinen seines Romans „Ein Soldat und ein Mädchen“ für einen der Rezensenten gar ein „schlecht getarnter Nazi“. Die FAZ bezeichnet Fried im Oktober 1977 nach der Veröffentlichung des Gedichtes „Auf den Tod des Generalbundesanwalts Siegfried Buback“ als einen Verfasser von „Mörderpoesie“. Und in seinem Nachruf auf Fried, den er mit „Mein Freund Erich Fried“ begann, erklärte Marcel Reich-Ranicki, Erich Fried „verkörperte den permanenten Protest“, er sei so etwas gewesen wie ein „revolutionärer Überwachungsdienst“.

„Revolutionärer Überwachungsdienst“? Das hieße doch, zu Ende gedacht, Fried wäre eine Art Ein-Mann-Über-Ich der Linken mit umfassenden Stasi-Kompetenzen gewesen? Da soll ausgerechnet dem Dichter, der nie eine andere Macht als die des Wortes zur Verfügung hatte, genau der Machtmissbrauch unterstellt werden, den M.R.-R. aus der FAZ heraus gelegentlich selbst betrieb?

Am deutlichsten wurde am 3. November 1977 die CDU in der Bremer Bürgerschaft. Sie stellte einen Missbilligungsantrag gegen Fried-Gedichte im Schulunterricht. Anlass war in erster Linie das Gedicht „Die Anfrage“. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Bernd Neumann erklärte „(…) so etwas würde ich lieber verbrannt sehen (…)“.

Und wissen Sie noch, welches Amt Bernd Neumann später bekleidete? Genau. Er war Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Immer lesend, immer schreibend: Erich Fried.

(Foto: © Jörg Briese)

Schreibzwang und Dialektik

Anders als solche Schmähungen ist aber weder Legende noch übler Nachruf: Erich Fried hat in der Tat Abertausende von Gedichten geschrieben. Darunter viele schlechte. Zu viele davon hat er leider auch veröffentlicht.

Erich Frieds dritte Frau, Catherine Boswell Fried, schreibt in ihren „Erinnerungen“ (a.a.O., S. 75):

„Erich war ungeheuer produktiv; er schrieb Gedichte in hohem Tempo. Aber wer weiß, wahrscheinlich war er mit vielen schon ein halbes Leben unterwegs gewesen. Ich kam morgens nach unten und fragte mich, wo er wohl war, weil er mir gewöhnlich gern eine Tasse Tee heraufbrachte, und dann saß er am Tisch, grinste fröhlich und erzählte mir von sechzehn Gedichten, die er schon geschrieben habe, auch wenn er später vielleicht einräumte, dass nicht alle besonders gut seien.“

Fried bewertete die Texte aus den Bänden „Deutschland“ und „Österreich“ später selbstironisch mit den Worten: „… im Grunde Jugendgedichte von recht konventioneller Form, wenn auch inhaltlich für mich noch heute nicht ganz veraltet. (…) einige bedienen sich auch noch des Volksliedtones – oder fallen ihm zum Opfer.“

Sicher, oft gelang es Fried nicht, bei seiner enorm hohen Produktivität, die souveräne Haltung des aufgeklärten Aufklärers in seinen Texten glaubhaft durchzuhalten und ihr sprachlich Ausdruck zu verleihen. Selbstverständlich geriet er in seinem missionarischen Eifer oft in die Gefahr, pathetisch zu werden, besserwisserisch zu belehren, platte Appelle statt Gedichte zu produzieren, Leitartikel nur pseudo-literarisch zu illustrieren. Sein „Ausdruckszwang“ (wie Hans Mayer das nannte) führte eben immer auch zu Gedichten zweiter und dritter Wahl, viel zu oft schlichtweg zu Poesie-Placebos und Laber-Lyrik.

Vielleicht ein Versteckenspielen vor den eigenen traumatischen Kindheits- und Jugenderfahrungen, ein Versteckenspielen vor den Möglichkeiten und Abgründen der Sprache, Versteckenspielen vor der Komplexität der Wirklichkeit. Und nicht nur der junge Fried schrieb Unfertiges, Epigonales, Plattes. Immer wieder führten Frieds Schreibwut und sein Mitteilungsdrang tatsächlich nur in die belanglose Spielerei, ins Politgeplapper, in die Langeweile.

Andererseits:

Franz Fühmann schrieb einmal den Satz: „Das fast völlige Verschwinden der politischen Lyrik ist ein Phänomen, das beunruhigen sollte.“ Angesichts des Kasinokapitalismus, des Syrienkrieges, angesichts des alltäglich gewordenen Nationalismus und Rassismus fehlt heute eine komplexe politische Lyrik, wie sie die besten Gedichte Frieds lieferten. Die nämlich erhellten verdeckte Zusammenhänge, entlarvten mit Hilfe der Montage von Medienmeldungen deren Desinfomationsstrategien und Lügengebäude. Nie gab sich der Dichter Erich Fried zufrieden mit der Rolle des pseudo-neutralen Chronisten, schon gar nicht mit der des bloß betroffen zeilenschindenden Dichter-Darstellers.

Die grundsätzlicheren und von Erich Fried immer wieder selbst reflektierten Fragen sein Schreiben betreffend müssten also eher so lauten: Wie radikal verhält sich der Autor zu seiner eigenen Moral, seiner Betroffenheit? Inwieweit gelingt es Fried, Betroffenheit sprachlich so zu übersetzen, dass er Larmoyanz und öffentliche Heuchelei vermeiden kann?

Erich Fried 1988 als Gast des Literaturbüros Ruhr im Mülheimer Theater an der Ruhr. (Foto: © Jörg Briese)

Stilmittel gegen Stillstand

Die Gegner des Dichters Erich Fried kleideten ihre politischen Angriffe oft in fadenscheinige literaturkritische Gewänder und hätten gerne erreicht, dass man Frieds Werk mit seinen schlechtesten Texten verwechseln und also besser nicht zur Kenntnis nehmen sollte. Der Dichter Erich Fried hat Abertausende von Gedichten geschrieben, darunter auch viele sehr gute, jedenfalls mehr als die von Gottfried Benn bei jedem Dichter allein für möglich gehaltenen fünf oder sechs.

Indem man Erich Fried als Dichter zu demontieren versuchte, wollte man auch seine politischen Einmischungen als Torheiten enttarnen. Angriffe auf Frieds ästhetisches Programm oder gar die Unterstellung, Fried sei zu wahrhaft ästhetischer Gestaltung gar nicht in der Lage, zielten oft nur auf die von ihm vorgetragenen Inhalte.

Entgegen solcher Diffamierung aber war es so – und man kann dies an Frieds Texten auch jederzeit nachvollziehen –, dass er ein großes Repertoire an Kunstmitteln entwickelte. Zudem erweiterten Frieds Lektüre- und Übersetzer-Erfahrungen schon in jungen Jahren seine Palette literarischer Gestaltungsmittel.

Das ernsthafte Wortspiel

In Interviews, Briefen, Vor- und Nachworten ging Fried immer wieder auf das Stilmittel des ernsthaften Wortspiels ein, verteidigte es gegen seine Kritiker und erklärte seine Möglichkeiten. Das ernsthafte Wortspiel, so Fried, sei ein „Kunstmittel der Aussage durch Montage von Wortklangassoziationen“, es sei ein Stück „Spracherotik“ und stoße deshalb – wie alle wirkliche Erotik – auf einiges Unverständnis in Deutschland.

Man könnte über Fried hinaus auch argumentieren, dass das ernsthafte Wortspiel vor allem alle Möglichkeiten der „écriture automatique“ eröffnete, des automatischen Schreibens also, des zunächst unzensierten sprachlichen Assoziierens, des Springens zu ähnlichen Wortklängen und ihren unterschiedlichen Bedeutungen, des Beim-Wort-Nehmens und des In-die-Sprache-Fallens. Nicht nur, aber auch durch das ernsthafte Wortspielen gelang es Fried in seinen Texten immer wieder, das Politische mit dem Unbewussten, das Private mit dem Öffentlichen, die Sprache mit der Geschichte zu verschränken.

Mit dem ernsthaften Wortspiel tritt am deutlichsten der „Fried-Gestus“ (Alexander Bormann) hervor: „Frieds Sprachspiele lösen alte Zuschreibungen auf, erproben neue Lesarten, zeigen, wie die Alltagssprache Wirklichkeit feststellen möchte.“

Erich Frieds Gedichte setzten zudem immer genaue Lektüre, seine Recherchen, sein Informiertsein en détail voraus, bevor sie Zusammenhänge erhellen konnten und zum Mitdenken gegen die „Verschwörung des Ver-/Schweigens“ einluden. Alexander von Bormann schrieb: „Was in Kritiken immer wieder auffällt: dass Erich Frieds poetische Leistung (…) gar nicht wahrgenommen wird. Sie besteht in einer Brecht weiterführenden Wiederversöhnung von Poesie und Rhetorik, die in der deutschen Poetik seit der Klassik als unvereinbar galten.“

Und in der Tat, neben dem „ernsthaften Wortspiel“ arbeitete Fried mit allen möglichen rhetorischen Figuren (behauptete aber oft, dass er dies nie bewusst getan habe). Etwa mit der Frage als vorherrschender Redefigur, mit Figuren der Wiederholung, der Häufung, der Überkreuzstellung, der Paradoxie usw. Mit Hilfe dieser rhetorischen Figuren entwickelt Fried seine Aphorismen, Sentenzen und Sprüche, seine Grotesken, seine Warn- und Gegengedichte, aber manchmal eben auch seinen hohen oder hohlen Ton, sein Pathos.

(Foto: © Jörg Briese)

Politik und Gedicht

Wer Fried liest, das haben Sie zu Anfang dieses Beitrags zu lesen bekommen, befindet sich – ob er will oder nicht – im Schilderwald der deutschen Literaturkritik, und das ist immer auch der Wald von Schilda. Auf den Schildern in diesem Schilda-Wald stehen unzählige Ge- und Verbote, die das Schreiben und Lesen verregeln, also verriegeln sollen:

Du sollst nicht komisch sein. Komik und Literatur vertragen sich nicht./ Du sollst nicht realistisch schreiben. Realismus ist überholt. In einer korrumpierten Sprache lässt sich Wirklichkeit nicht mehr erfassen./ Du sollst nicht formalistisch sein./ Du sollst nicht experimentell sein./ Du sollst nicht moralisch sein./ Du sollst nicht politisch sein. Wer in der Literatur politisch wird, bringt sich um seine ästhetischen Möglichkeiten./ Du sollst mit Literatur nicht eingreifen wollen./ Du sollst nicht obszön werden. Du sollst, du sollst, du sollst …

Dazu einige Passagen aus einem Interview, das ich im Juni 1988 mit Erich Fried führte:

Du unterscheidest bei deinen politischen Gedichten zwischen Agitationstexten für den Tag, Gedichten als Informationsträgern und solchen, in denen es um Haltungen geht.

Fried: Das erste sind Kampftexte, die haben eigentlich nur Sinn, wo es Situationen gibt, in denen diese Texte auch wirklich von bewegten Massen aufgenommen werden können. (…) Informationsträger sind Gedichte oft dann, wenn sie statt Agitation, die immer auch Forderungen stellt, mehr aufklären, Informationen geben möchte, die sonst nicht zu haben sind.

Ein Beispiel?

Fried: In einem meiner Gedichte sage ich etwas über die israelische Einheit 101. Das sind Leute, die über die Grenze nach Jordanien gefahren sind und einfache Menschen erschossen haben, die ihnen vor das Auto kamen. Auch Frauen und Kinder. Das muss die Öffentlichkeit erfahren. Ich kann diese Aussagen natürlich belegen.

Bei der letzten Art von politischen Gedichten geht es oft um Haltungen, Verhaltensmuster, die ich kritisiere oder solche, die ich mir wünsche. In den Liebesgedichten, z. B. in dem „Dich dich sein lassen“, versuche ich, überholten Haltungen wie dem Besitzdenken im Hinblick auf die Partnerin zu begegnen. Von da aus sind die Übergänge fließend zu den nichtpolitischen Gedichten. Jedes Gedicht ein politisches Gedicht zu nennen, das sprengt den Begriff des Politischen Gedichts.“

Peter Rühmkorf meinte vor allem Frieds Gedichte aus „und vietnam und“, als er von ihnen als „Dechiffriergeräte(n)“ sprach und bewunderte an ihnen „die schritt- und zeilenweise vorangetriebene Aufklärung bis hin zum erlösenden Aha-Erlebnis“. „Der vom Gedicht beabsichtigte Aufklärungsvorgang“, so Rühmkorf, lasse „wohltuend entqualmte Köpfe zurück“.

Frieds Verse ermöglichen nicht nur „das plötzliche Erfassen der Zusammenhänge“, wenn man ihnen folgt, nein, indem sie Denken vormachen, ermöglichen sie es auch dem Leser. In vielen seiner Gedichte ist Fried eben nicht der Besserwisser, Prediger oder belehrende Mahner, sondern ein verletzlicher Vor-Denker, der sein Denken, aber auch seine Gefühle so weit offenlegt, dass man sich als Leser selbst öffnet, dass man der Einladung folgt, dem Vor-Denker nach zu denken, im Nachdenken auch dem Vorgedachten zu widersprechen.

Und, indem sich Fried auch selbst in Frage stellt, stellt er zugleich uns Fragen.

In seinem Gedicht „Realistischer Realismus“ schreibt er ironisch: „Die ewigen/ Wahrheiten/ meiner Gedichte/ langweilen mich// Wann/ kommen endlich/ ihre Irrtümer/Träume/ und Lügen//“

Salman Rushdie hat einmal gesagt, dass für ihn der Zweifel die Grundhaltung der Moderne sei. Insofern war Fried ein sehr moderner Autor. Für Fried schloss der Zweifel immer auch den Selbstzweifel mit ein. Am deutlichsten wird dies in Erich Frieds Gegengedichten. Im Vorwort zu „Befreiung von der Flucht. Gedichte und Gegengedichte“ schreibt Fried: „Der Gedanke, Gegengedichte zu meinen eigenen Versen zu schreiben, kam mir, als mein vergriffener (…) Band Gedichte neu aufgelegt werden sollte. Beim Wiederlesen wurde mir klar, wie sehr ich mich seither geändert habe, aber auch, dass ich nicht nur deshalb und nicht nur aus ästhetischen Gründen anders schreibe, sondern mehr noch weil die Zeit, die sich auch in den Gedichten spiegelt, nicht mehr dieselbe ist.“

(Erich Fried: Gesammelte Werke, Band 1, S. 521)

Erich Fried 1988 – wenige Monate vor seinem Tod.

(Foto: © Jörg Briese)

„Ein Dichter muss lernen, seine Einfälle jederzeit zu respektieren.“

Vor allem Frieds politische Gedichte wurden oft als verkopfter Agitprop abgewertet, einmal sogar als „Gedachte“ statt als Gedichte bezeichnet. An der offensichtlichen Tatsache, dass er kein Dichter der heftigen Bilder war, litt auch Fried selbst ein wenig.

Dazu noch einmal ein kleiner Auszug aus meinem Interview mit Erich Fried (Interview-Auszug DVZ/die tat, Nr. 48, 2. Dez. 1988):

„Möchtest du noch auf andere Weise schreiben können?

Fried: Nein. Das, was mir in den Kopf kommt und was mir am Herzen liegt, will ich ordentlich formulieren können. Dafür mach’ ich mir nicht zu viele Regeln. Wenn ich jetzt hergehen würde und darüber nachdächte: Wie will ich jetzt schreiben und nach welchen Regeln?, das wäre das Ende. Es ist wichtig, dass man sich nicht verbaut. Es ist auch wichtig, dass man seine Einfälle respektiert. Wenn man zu Einfällen ein ausbeuterisches oder gleichgültiges Verhältnis hat, dann trocknet die Phantasie mit der Zeit aus. Ein Dichter muss lernen, seine Einfälle jederzeit zu respektieren.

Du bist kein Dichter der heftigen Bilder.

Fried: Bilder habe ich überhaupt nicht viele. Wenn ich Liebeslyrik schreibe, gelingen mir Bilder noch am leichtesten. Im Allgemeinen: viel Gedankenlyrik im Verhältnis zur Bilderlyrik. Bei mir ist es so, dass der Bilderreichtum abnahm, je genauer ich formulieren lernte. Und das scheint mir keine rein erfreuliche Sache. Ich hab deshalb immer Anlässe gesucht, bilderreich zu sein. (…) Ich – als Erich Fried – wenn ich nicht Celan oder Hölderlin nachempfinde, dann fällt es mir schwer bilderreich zu sein. Weil ich doch versuche – letzten Endes – die Welt mit Hilfe der Ratio – trotz meiner Sinnlichkeit – zu bewältigen, mich der Welt zu erwehren, überhaupt leben zu bleiben. ‚Bewältigen‘: Darin liegt schon eine ungeheure Hybris.“

Liebes- und Leibesgedichte

Sich lebend zu spüren, hieß für Fried auch, sich liebend zu spüren. In den Liebesgedichten aber artikulierte sich nicht etwa ein ganz anderer Erich Fried. Obwohl er in den Liebesgedichten seiner Wort-Lust und Sinnenfreude freien Lauf lassen konnte, sind auch sie von der gleichen Haltung durchdrungen wie die politischen Gedichte: von der Skepsis gegenüber allen Illusionen und Fremdbestimmungsversuchen, und von der Hoffnung auf Menschlichkeit.

Und auch zu seinen Liebesgedichten behielt Fried ironische Distanz. Ich zitiere noch einmal aus Catherine Frieds Erinnerungen an Erich Fried (a.a.O., S. 56):

„Seine Gedichte standen auf Transparenten, auf Plakaten, an Brücken. Einmal sahen wir sein ungeheuer populäres Gedicht ‚Es ist was es ist‘, Vers um Vers sorgfältig abgeschrieben, auf der Mauer einer Unterführung. ‚Manchmal wünschte ich, ich hätte das Ding nie geschrieben‘, seufzte Erich.“

Sie aber seufzen bitte nicht, sondern lesen sie wieder, die Gedichte Erich Frieds, dieses Autors zwischen Dilettantismus und Dichterhimmel, zwischen argumentativer Schärfe und Geschwätz, zwischen Pathos und Poesie, Bild und Begriff, zwischen Dialog und Dialektik, Moral und Moralin, Mut und Melancholie.

In Blochs „Tübinger Einleitung in die Philosophie“ fand ich die Worte, von denen ich finde, dass sich mit ihnen Leben und Werk Erich Frieds am treffendsten charakterisieren lassen: „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. (…) der Mensch ist immer ein Lernender, die Welt ist ein Versuch.“

– Erich Fried: Gesammelte Werke. Band 1-4. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 1993

– Erich Fried: Ein Leben in Bildern und Geschichten. Herausgegeben von Catherine Fried-Boswell und Volker Kaukoreit. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1996

– Catherine Fried: Über kurz oder lang. Erinnerungen an Erich Fried. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 2008