Die Jahre, in denen man fieberte: Der „Rockpalast“-Erfinder Peter Rüchel ist gestorben

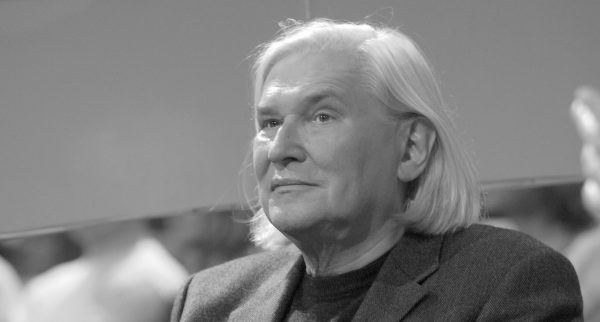

Peter Rüchel, Mit-Erfinder der legendären WDR-Musiksendung „Rockpalast“, ist mit 81 Jahren gestorben. (Bild: WDR/Max Kohr)

Gevatter Tod hält in diesem Februar wieder schrecklich reiche Ernte. Zuerst starb der wunderbare Schauspieler Bruno Ganz, dann der Modeschöpfer Karl Lagerfeld – und nun auch noch Peter Rüchel…

Peter wer? Ach, ihr ahnungslosen Nachgeborenen, die ihr nicht die „Rockpalast“-Nächte der späten 70er und frühen 80er Jahre erlebt habt! Rüchel darf als hauptsächlicher „Erfinder“ dieser immer noch nachwirkenden Ereignisse gelten.

Jeder, der damals rockmusikalisch gefiebert hat, erinnert sich wohl an seine persönliche Lieblings-Ausgabe. Wenn ich’s nur gestehen darf: Für mich waren es vor allem die Auftritte von Patti Smith (1979, Grugahalle Essen), Van Morrison (1982, gleichfalls Grugahalle Essen) und den Kinks (abermals ’82, Gruga). Ihr merkt es schon: Die Musik spielte also buchstäblich mitten im Revier. Dem Westdeutschen Rundfunk sei dafür dauerhaft Dank! Wenn man sich in Köln doch nur heute noch auf solche Zeiten besinnen wollte!

Die Zeit der Cassetten

Es war die Zeit, als man sein Cassettenrecorder-Mikro noch notdürftig aufs Radio oder aufs TV-Gerät ausgerichtet hat, um nur ja nichts zu verpassen. Schwieriges Unterfangen. Die CD kam gerade erst auf, von jederzeit greifbarem Streaming mit -zig Millionen Titeln durfte man noch nicht einmal träumen. Dass man der jeweiligen Liebsten sich seelisch (harr, harr!) zu nähern suchte, indem man spezielle Cassetten für sie aufnahm, verstand sich damals von selbst. Um mit Rühmkorf zu reden: Die Jahre, die ihr kennt…

Ohne Peter Rüchel hätte es das damals so nicht gegeben. Nicht die legendäre Ansage „German Television proudly presents“ von Albrecht Metzger; nicht die einfühlsamen und doch punktuell zwangsläufig verunglückten Interviews des großartigen Alan Bangs, dessen Radio-Sendungen („Night Flight“ etc.) man über Jahre hinweg ergriffen lauschte. Man zehrt bis heute von seinen Entdeckungen. Echt jetzt.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1977 hatten die „Rockpalast“-Nächte ihre Premiere, zum Auftakt war u. a. Rory Gallagher dabei. Auch er unvergesslich. Und überhaupt. Ach. Ach!