„Mammuts mag jeder!“ – Hammer Ausstellung versetzt uns in die letzte Eiszeit und ihre Tierwelt

Ein „Bildungs-Erlebnis“ versprechen die Veranstalter der neuen Hammer Ausstellung „Eiszeit Safari“ (modisch ohne Bindestrich). Betonung auf Bildung; Betonung gleichermaßen auf Erlebnis.

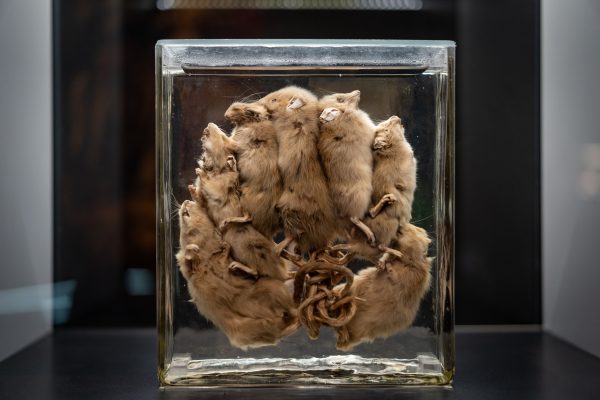

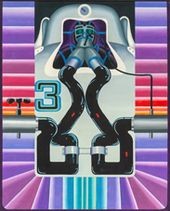

So ähnlich könnten wesentliche Teile der Fauna ausgesehen haben – damals, vor rund 15.000 bis 30.000 Jahren: Rechts im Vordergrund ein fürs Museum rekonstruiertes Wollnashorn, dahinter ein Nashorn-Skelett, sodann ein zotteliges weibliches Mammut und ganz hinten links das Skelett eines (nicht ganz ausgewachsenen) Mammut-Bullen. (Foto: Bernd Berke)

Die Schau führt uns etwa 15.000 bis 30.000 Jahre zurück, als weite Teile des heutigen europäischen Kontinents unter einer Eisdecke lagen. Betritt man die Räume im Obergeschoss des Gustav-Lübcke-Museums, so steht man zwar nicht Aug‘ in Aug‘ mit tausend, aber doch mit etlichen Tieren. Ko-Kuratorin Dr. Sarah Nelly Friedland gibt dazu gleich ein griffiges Motto aus: „Mammuts mag jeder!“

Präparate nach dem Stand der Forschung

Und tatsächlich fühlt man sich hier ein wenig in eine Safari-Situation versetzt – nur eben nicht mit Löwen, Elefanten und Giraffen, sondern mit den beherrschenden Tieren (sozusagen den „Big Five“) jener Vorzeit, als da beispielsweise gewesen sind: Mammut, Wollnashorn, Höhlenbär, Riesenhirsch und Steppenbison.

All diese Exemplare, über 60 an der Zahl, sind – teilweise sehr lebendig wirkend – von erfahrenen Herstellern in den Niederlanden und Spanien rekonstruiert und präpariert worden; nicht einfach nach Gusto, sondern nach wissenschaftlichen Vorgaben, dem Stand der Forschung entsprechend. In schützende Container verpackt, wurden all diese Tiere der Wanderschau mit fünf Lastwagen nach Hamm verfrachtet. Ergänzend finden sich einige Beispiele zur damaligen Vegetation, ausgewählte Zeugnisse der frühen Kultur und Mitmach-Stationen, an denen man z. B. mit spitzen Steinsplittern ritzen und schnitzen oder mit den Händen Tierfelle ertasten kann. Zum virtuellen Zugang kommen wir später noch.

Mysteriöse Geräuschkulisse

Es ist eine (mit moderaten Gruselmomenten angereicherte) Wohlfühl-Ausstellung, gedacht für die ganze Familie, mit verschiedenen Ansatzpunkten und Begleitheften für Kinder und Erwachsene. Vor den oder jenen gefletschten Zähnen oder der schieren Größe mancher Tiere könnte man sich fürchten, aber auch die unentwegt eingespielte Geräuschkulisse mit geheimnisvollen „Huuhuuu“-Rufen klingt für Menschenwesen nach steter Gefahr. Das ganze Arrangement wirkt ein wenig „amerikanisiert“, es ist auch ein Show-Aspekt dabei. Aber sei’s drum. Man wird nicht getäuscht, sondern bei den Sinnen gepackt. Und zu trocken soll es ja auch nicht geraten.

Die damaligen Menschen, hier repräsentiert von zwei Figuren, die man Urs und Lena getauft hat, hatten es in ihrem Alltag nicht leicht. Ihr Leben muss einem ständigen Survival-Training unter erschwerten Bedingungen geglichen haben. Aber was heißt hier Training? Es war höchst lebensgefährlicher Ernst.

Ein paar ausgewählte archäologische Fundstücke (Schmuck, Kleidungsreste) deuten freilich auch schon auf die Frühzeit eines sozialen, gelegentlich gar geselligen Lebens hin. Überdies gibt es beispielsweise Anzeichen dafür, dass damals Alte und Kranke gepflegt worden sind. Auch Höhlenmalerei dürfte es gegeben haben, nur ist sie unter hiesigen Bedingungen nicht so erhalten geblieben wie in Frankreich oder Spanien.

„Sie waren wie wir“

Besonders dann, wenn die jagdbaren Tiere jahreszeitlich massenhaft Gelände und Gebiete wechselten, haben sich die Menschen an verheißungsvollen Treffpunkten verabredet – nicht nur zum Halali, sondern auch im Sinne des gegenseitigen Kennenlernens, der Fortpflanzung und eines erweiterten Genpools. Nach allem, was man weiß und vermutet, könnte dabei die Monogamie die vorherrschende Beziehungsform gewesen sein. Kuratorin Sarah Nelly Friedland ist ohnehin überzeugt, dass ein Mensch von damals, trüge er nur moderne Kleidung und spräche er nicht in seinem eiszeitlichen Idiom, uns kaum als „andersartig“ auffallen würde. Kurzum: „Sie waren wie wir.“

Sie soll bei Bedarf auch gejagt, er soll auch Nahrhaftes gesammelt haben: Dieses Figurenpaar (hilfsweise Urs und Lena genannt) repräsentiert in der Ausstellung die Eiszeit-Menschen. (Foto: Bernd Berke)

Und die Verteilung der Geschlechterrollen? Sei vermutlich auch nicht so starr gewesen. Frau Friedland ist überzeugt, dass (je nach Erfordernissen des Augenblicks) die Frauen auch schon mal gejagt und die Männer gesammelt haben.

Wobei auch das Wort Jagd eine Differenzierung verträgt. Tiere wurden nämlich längst nicht nur durch steinerne Geschosse zur Strecke gebracht, sondern vielfach auch durch Fallenstellerei. Statt der Bezeichnung Jäger bietet sich dafür der Begriff Wildbeuter an.

Natürlich geht es auch ums Klima

Und wie kalt ist es in der besagten Eiszeit gewesen? Nun, im Winter schon ziemlich arg. Doch in den Sommern konnte es sich wohl auch schon mal auf 20 Grad erwärmen. Das Gebiet des heutigen Westfalen darf man sich denn auch nicht als dauerhaft vereist vorstellen, sondern als karg bewachsene Steppe. In den fast waldlosen Weiten war übrigens der Besitz von kostbarem Holz (etwa für Speere) ein Glücksfall. Viel später, als sich weite Lande wieder bewaldeten, bedeutete genau dies das Ende einiger Tierarten. Sie konnten sich nicht mehr so frei bewegen, wie es hätte sein müssen. Verkürzt gesagt: Sie kamen nicht mehr richtig durch…

Überhaupt kommt man beim Thema Eiszeit natürlich nicht um die Klimadebatte herum, hie und da hebt die Ausstellung explizit darauf ab, u. a. mit einer wohlfeilen Fotomontage, die den Kölner Dom halb überflutet an einem südlichen Sonnenstrand zeigt, und mit einem Globus, der den Erdzustand bei heftig gestiegenem Meeresspiegel vor Augen führt. Auch das sind Gruselmomente.

Der Unterschied zwischen Eiszeit und Eiszeitalter

Damit es kein Vertun gibt: Auch wir leben – allen Debatten um Klimawandel und Erderwärmung zum Trotz – zwar in einer Warmzeit, dies aber im größeren Zusammenhang eines Eiszeitalters, das fachbegrifflich von einer Eiszeit zu unterscheiden ist. Für ein Eiszeitalter genügt es auf weite Sicht vieler Millionen Jahre, wenn zumindest eine Polkappe vereist ist. Das ist einstweilen noch der doppelte Fall. Aber wer weiß, wie lange noch. Zur Einschätzung der Dimensionen noch diese Zahlen: „Unser“ Eiszeitalter hat vor rund 33 Millionen Jahren begonnen, die letzte wirkliche Kaltzeit endete vor rund 11.600 Jahren. Eigentlich kein Stoff für die täglichen Nachrichten. Und doch…

Nach bisher eingependelten Rhythmen der Erdgeschichte stünde in 2000 bis 3000 oder auch erst in 15.000 Jahren der Beginn einer neuerlichen Eiszeit an. Über die Vorausdatierung streiten sich noch die Experten. Außerdem kann man sich gar nicht mehr so sicher sein, dass die Vorhersagen überhaupt eintreffen. Wenn die Menschheit so weitermacht wie jetzt, kommen vielleicht gar keine kältere Zeiten mehr. Apropos: Vor rund 160.000 Jahren haben in einer Warmzeit Nilpferde an den Flüssen gelebt, die wir heute Rhein und Neckar nennen.

Filmische Ergänzungen durch eine App

Die Wanderausstellung ist in Kooperation mit den federführenden Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (gleichsam rockiges Kürzel: REM) entstanden. Ein Clou der Schau: Man hat eigens eine App entwickelt, mit der man (über Smartphone oder Tablet) die Hauptpunkte der Schau ansteuern und nach dem Scannen der Stations-Symbole mit einschlägigen Filmen und Tönen anreichern kann. Da wird beispielsweise vorgeführt, wie die Menschen damals wohl ihr Fleisch gekocht oder gebraten haben. Das Ganze funktioniert auch mit den Ausstellungsführern in Papierform, sie können ebenfalls via Kapitelnummer mit dem Smartphone angereichert werden. Damit in Hamm nicht alle Besucher mit tönenden Apparaten herumgehen, werden Kopfhörer ausgeteilt – und Leihgeräte, falls man selbst nicht ausgerüstet sein sollte.

Eine weitere Besonderheit stößt (!) wahrscheinlich erst Mitte Januar 2020 zur Ausstellung im Lübcke-Museum (neuer Direktor seit dem Sommer: der aus Neuss nach Westfalen gewechselte Dr. Ulf Sölter), und zwar ein veritabler Mammut-Stoßzahn, vor mehreren Jahren just auf Hammer Stadtgebiet gefunden und mittlerweile von Fachleuten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) museumstauglich aufbereitet. Wie hieß doch gleich die Losung? „Mammuts mag jeder!“

„Eiszeit Safari“. Eine Erlebnis-Ausstellung. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Neue Bahnhofstraße 9. Tel. 02381 / 17-5714. Vom 1. Dezember 2019 bis zum 5. Juli 2020. Geöffnet Di-Sa 10-17, So 10-18 Uhr. Heiligabend, Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen. Eintritt 9 €, ermäßigt 7 €, Familienkarte 22 € (bis zu 2 Erwachsene und 3 Kinder). Umfangreiches Begleitprogramm, u.a. auch kindgerechte Aktionen („Fit für die Eiszeit“) im örtlichen Maximilianpark.