Begehbarer Farbenrausch: Wie Katharina Grosse den Hamburger Bahnhof in Berlin verwandelt

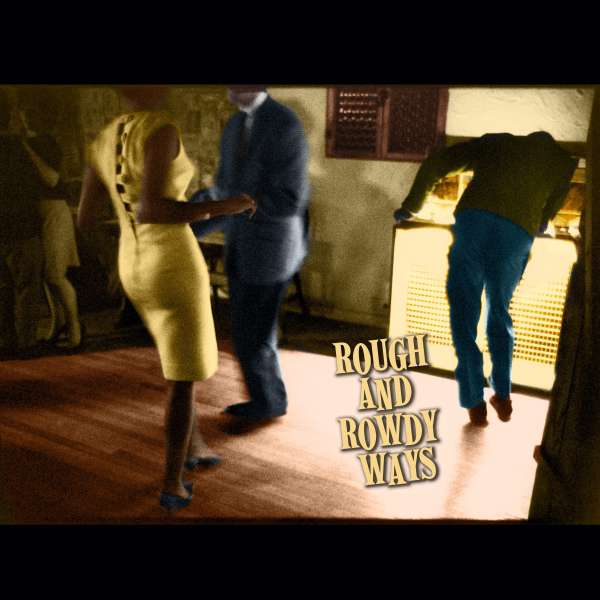

Katharina Grosse „It Wasn’t Us“, Ausstellungsansicht Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin, 2020 (Courtesy König Galerie, Berlin/London/Tokyo / Gagosian / Galerie nächst St. Srephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien – @ Katharina Grosse / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto: Jens Ziehe)

Was da seltsam zersplittert, in sich verschachtelt und aufgetürmt in der historischen Halle des Hamburger Bahnhofs in Berlin liegt: Sind das Eisschollen oder Reste einer antiken Ruine, ein vom Himmel gefallener Vogel oder ein gestrandetes Fluggerät aus einem unbekannten Universum?

Und warum leuchtet das archaisch anmutende Objekt so grell und bunt, warum schillert es in Königsblau und Zitronengelb, blutigem Rot und saftigem Grün? Und wie schafft es das mit furiose Geste in den Raum geworfene Kunstwerk, uns magisch anzuziehen, fast zu verschlingen und unserer Fantasie Flügel zu verleihen?

Auf Dauer bleiben nur die Erinnerungen

Katharina Grosse stellt uns mit ihrem begehbaren Kunstwerk viele Fragen. Antworten müssen wir selber suchen. Denn die Künstlerin, die in Berlin und Düsseldorf als Kunst-Professorin gewirkt hat und seit vielen Jahren in allen wichtigen Museen der Welt ihre temporären Kunstwerke ausstellt, will kreative Störungen bewirken, Raum und Zeit aufheben, unser Denken verändern und der Kunst neue Möglichkeiten eröffnen. Welche, das können nur die Betrachter entscheiden, die bei Grosse zu Mitwirkenden werden. So auch bei „It Wasn´t Us“, diesem aus Spray und Kunststoff geschaffenen Farbrausch, der nur von relativ kurzer Dauer sein wird.

Katharina Grosse „It Wasn’t Us“. Ausstellungansicht Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin 2020 (Courtesy König Galerie, Berlin/London/Tokyo / Gagosian / Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien / @ Katharina Grosse / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto: Jens Ziehe)

Nach Ende der Berliner Ausstellung wird die Farbe vom Boden geschrubbt, die Kunststoff-Objekte werden dann geschreddert und recycelt. Bleiben werden Erinnerungen, Fotos, Filme und die Gespräche, die die Besucher miteinander geführt haben, während sie über den in leuchtende Farben getauchten Museumsboden flanierten und durch das große Glastor hinaus taumelten ins Freie und ins Licht. Dort tippelt man weiter über farbige Welten, ineinander verschlungene Farbsträhnen, kaleidoskopische Farbfelder, die die Pforten der Wahrnehmung weit öffnen, die Mauern einreissen und den Kunst-Bahnhof mit dem weitläufigen Gelände hinterm Museum zu einem neuen Fantasie-Raum verschmelzen. Die Schotter-Wege und auch die Hülle der angrenzenden Rieck-Hallen, in denen (noch) die Sammlung Flick mit ihren Kunst-Ikonen der Moderne untergebracht ist, wird zu einer riesigen poetischen Leinwand.

Verluste in der Hauptstadt

Die Welt könnte so schön sein, wenn man sie in Ruhe ließe. Doch wo die Kunst groß ist, gedeiht auch der schnöde Kommerz. Auf dem Areal, wo nach der Wende neben verrosteten Gleisen und in alten Schuppen junge Künstler sich ansiedelten und an eine antikapitalistische Zukunft glaubten, werden heute schicke Appartements und Cafés aus dem Boden gestampft. Die Rieck-Hallen werden abgerissen, Flick und seine einzigartige Collection die Stadt verlassen. Damit wir sie noch einmal genießen und das bald Verlorene betrauern können, zieht uns Katharina Grosse über den von ihr bunt bemalten Asphalt mit einem magischen Farbstrahl hinein in die Halle und spricht dort mit den Objekten von Isa Genzken, den Skulpturen von Donald Judd, den Fotos von Thomas Struth.

Grosses Farbexpansionen begleiten uns in die von Bruce Neuman gebaute Apokalypse der Dunkelheit: „Room With My Soul Left Out, Room That Does Not Care“, in den Raum ohne meine Seele, den Raum, dem das gleichgültig ist. Es kann einem angst und bange werden. Aber solange es Katharina Grosse gibt, die mit ihren pulsierenden Farbskulpturen so viele Gegensätze überwindet, haben wir noch Hoffnung.

Katharina Grosse: „It Wasn´t Us“, Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin, Invalidenstraße 50/51. Bis 10. Januar 2021, Katalog: 44 Euro, geöffnet Di-Fr 10-18 Uhr, Sa und So 11-18, Besuch derzeit nur mit Zeitfenster-Ticket und unter Wahrung der Corona-bedingten Maßnahmen, Infos unter service@smb-museum, www.smb.museum