Wie Heimat zu erfahren und zu schildern sei: Judith Kuckarts Dortmunder Hörfilm „Hörde mon Amour“

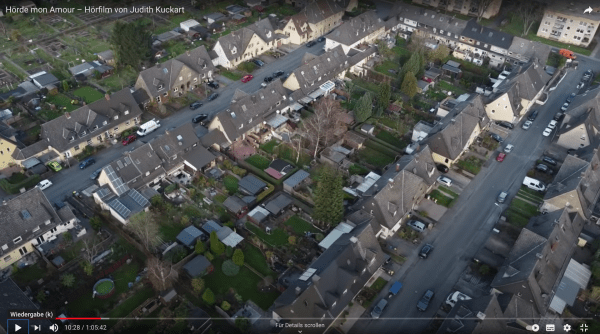

Blick auf die Siedlung Am Sommerberg/Am Winterberg in Dortmund-Hörde. (Screenshot aus dem besprochenen Film / © Judith Kuckart)

Dortmund vergibt bekanntlich (und endlich) ein Literaturstipendium. Das temporäre Amt, das andernorts meist Stadtschreiber(in) heißt, nennt sich hier Stadtbeschreiber*in. Die literarisch etablierte Judith Kuckart hat den Anfang gemacht. Ihr Dortmunder Aufenthalt begann im August und dauert bis Ende Januar 2021. Leider wurde auch ihre Tätigkeit von Corona eingeschränkt. Anders als vorgesehen, hat sie keine theatrale Umsetzung ihrer Ortserkundungen verwirklichen können, sondern einen rund einstündigen „Hörfilm“ produziert. Es ist ein „Heimatfilm“ ganz eigener Art.

Die 1959 in Schwelm geborene Judith Kuckart hat als Kind – aus traurigen familiären Gründen – „vier oder fünf Sommer“ im Dortmunder Ortsteil Hörde verbracht und kennt also noch das Alltagsleben in der früheren Stahlwerksgegend. In jenen Jahren war sie etwa 9 bis 14 Jahre alt. „Hörde war eine Schule fürs Leben“, sagt sie. Und Hörde sei für immer Teil ihrer „inneren Landschaft“. Ein „Downtown“ Dortmund, also eine zentrale Innenstadt, habe es für sie damals nicht gegeben. Folglich trägt der Film den Vorort liebevoll im Titel: „Hörde mon Amour“.

Westfälische Witterung

2017, als der Kongress der Autorenvereinigung PEN in Dortmund stattfand, hatte die heute in Berlin lebende Judith Kuckart Gelegenheit, erneut westfälische Witterung aufzunehmen. Zwar hat sie für die Stipendienzeit in der Nordstadt am Dortmunder Borsigplatz gewohnt, sich aber auf den Spuren ihrer Kindheitserinnerungen weit überwiegend wieder „auf den Hügeln von Hörde“ umgetan. Das 1340 gegründete (und 1928 nach Dortmund eingemeindete) Hörde hat schon immer ein gewisses Eigenleben geführt und lange Zeit mit Dortmund auf Kriegsfuß gestanden. Auch daraus bezieht der ebenso eindringliche wie wohltuend ruhige Film untergründige Spannungsmomente.

Die Autorin und Dortmunder Stadtbeschreiberin Judith Kuckart – hier in Berlin, März 2019. (Foto: Burkhard Peter)

Äußerst langsam und behutsam tastet die Kamera (Martin Rottenkolber) Einzelheiten ab, die Erinnerung in sich bergen (könnten): die Siedlung „Am Sommerberg“/„Am Winterberg“ im vogelperspektivischen Überblick; sodann geht’s Fassade für Fassade an verwitterten Häusern entlang. Auch sieht man eine typische Wohnung daselbst mit allen Einzelheiten, die nicht gerade auf Wohlstand hindeuten und wirken, als seien sie rücklings aus der Zeit gerutscht. Hinzu kommt ein verfallenes, inzwischen auch verwunschenes früheres Schwimmbad („Schallacker“), dessen Areal zur Stätte des Urban Gardening mutiert ist. Lauter wehmütige Ansichten von zumeist menschenleeren Orten. Kein Wunder, wenn dabei Kopfkino entsteht, zumal als Bezugspunkt ein kartographierter, aber nicht existierender Phantom-Ort bei New York aufgerufen wird, der zur Kultstätte für Jugendliche von weither geraten ist. Auch Hörde ist nicht zuletzt ein imaginäres Gelände.

„Schäbiges Paradies“

Nicht in den Bildern, wohl aber in den Texten dieses „Hörfilms“ scheint auf, wie sehr hier einst das pralle, wenn auch oft etwas ärmliche Leben sich begeben hat. Im besagten Schwimmbad, so heißt es, sei gleichsam alles Lebendige geschehen, es seien auf den Liegedecken in diesem „schäbigen Paradies“ auch Kinder gezeugt worden. Mittlerweile gibt es einen machtvollen und scharfen Kontrast, ein ganz anderes Hörde, das gleichfalls, wenn auch eher schaudernd, ins Auge gefasst wird: die Gegend rings um den künstlich erstellten Phoenixsee mit ziemlich seelenlosen Neubauten zu exorbitanten Preisen. Dies sind keine Kindheitsräume mehr, aber vielleicht Orte für unstete „Wandermenschen“, die allüberall ihresgleichen finden.

Judith Kuckart erinnert sich hingegen lieber an die Jahre um 1968, als die Frauen in der Hörder Siedlung ganztags im Morgenmantel umher gingen, die bescheidenen Haushalte führten und Kinder versorgten, während die Männer bei Hoesch malochten oder in der Kneipe zechten. Eine 1979 aus Jamaika zugewanderte Frau bedauert den späteren Wandel gleich zu Beginn des Films: Früher sei ihr der Lichtschein des Hochofenabstichs stets wie eine wärmende, tröstende Sonne erschienen, später sei hier und in anderen Stadtteilen jedoch „alles den Bach runtergegangen“. Um in Hörde herzlich und herzhaft heimisch zu werden, muss man wahrlich nicht dort geboren sein.

Wo wir uns sicher bewegen können

Fixsterne in Kuckarts Hörder Kindheitssommern waren mehrere Tanten, die dort gelebt haben. Eine von ihnen ist mit 24 Jahren gestorben, ihr kurz vorher geborenes Baby hielt sie bis zuletzt fest umklammert. „Oma Schüren“ (in Dortmund heißen Großeltern familiär häufig nach dem Stadtteil) ist gegen Ende einer Kinovorführung in der – bis heute als letztes Vorort-Lichtspielhaus existierenden – „Postkutsche“ in Aplerbeck gestorben. Heute kann niemand mehr sagen, welchen Film die Großmutter zuletzt gesehen hat.

Man ahnt, dass der Ton zum Film sich keineswegs in „Dönekes“ erschöpft, sondern wesentlich tiefer lotet, manchmal ganz unversehens. Nach und nach stellt sich mit zunehmender, freilich allemal sanfter Dringlichkeit die Frage, was eigentlich „Heimat“ sei und wie von ihr zu erzählen wäre. „Heimat ist der Raum, in dem wir uns immer sicher bewegen können“, heißt es an einer Stelle. Ob es zugleich ein konkreter Ort ist, steht allerdings dahin. Überhaupt ergeben sich viele Fragen: Ist die Heimat ein Ort oder ein Gefühl? Kann man sesshaft werden in der Sehnsucht nach Heimat? Kann man eine Heimat gründen oder entwerfen? Kann Sexualität eine Heimat sein? Und so fort. Hier lagert Stoff fürs eine oder andere weitere Buch im Sinne des „autofiktionalen“ Erzählens, der Selberlebensbeschreibung, angereichert mit fiktionalen Elementen, wie sie seit einiger Zeit wieder vermehrt Teile der Literatur prägt (und nicht die schlechtesten).

Um das Erzählte noch genauer zu verankern, versichert sich Judith Kuckart der Kenntnisse einiger langjährig ortsansässiger „Heimatexpert(inn)en“. Jede(r) von ihnen trägt ureigene Bruchstücke zum Mosaik der Heimatlichkeit bei. Und nein: Das berühmte Diktum von Ernst Bloch („…so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“) kommt an keiner Stelle vor.

„Hörde Mon Amour“. – „Hörfilm“ von Judith Kuckart, 2020. Zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Dortmunder Literaturhauses:

https://www.youtube.com/watch?v=v9iAHql-NJI

________________________________________________

Im Mai 2021 soll Anna Herzig übernehmen

P.S.: Als nächste Dortmunder Stadtbeschreiberin wird – vermutlich ab Mai 2021 – Anna Herzig aus Salzburg in der Stadt sein. Sie hat keine Dortmunder Kindheitserfahrungen, will aber hier an ihrem Roman „Die Auktion“ weiterarbeiten, der in einem Intercity zwischen Wien und Dortmund spielt…