Nach Aufregung um #MeToo-Vorwürfe: Weibliche Doppelspitze soll die Berliner Volksbühne in ruhiges Fahrwasser bringen

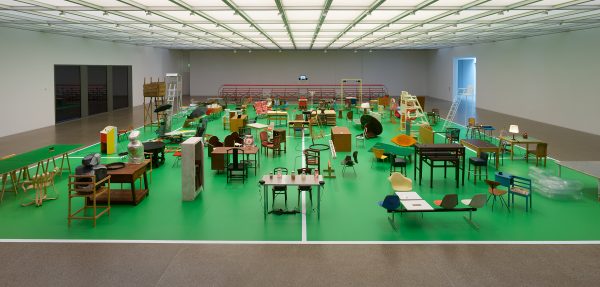

Unter neuer Interims-Leitung für eine schwierige Übergangszeit: die Berliner Volksbühne. (Foto: Stefan Müller / Volksbühne)

Das ging jetzt aber sehr schnell. Kaum hatte sich Volksbühnen-Intendant Klaus Dörr im Dickicht der #MeeToo-Debatte verlaufen und war aufgrund schwerer Vorwürfe, seine Amtsführung sei von sexueller Belästigung und verbalen Entgleisungen geprägt, holterdiepolter zurückgetreten, da kann Kultursenator Klaus Lederer bereits eine plausible Lösung präsentieren: Eine weibliche Doppelspitze übernimmt vorübergehend die Leitung des leckgeschlagenen Theatertankers, das seit dem Abgang von Frank Castorf einfach nicht in ruhiges Fahrwasser kommen will.

Sabine Zielke, langjährige Dramaturgin am Hause, und Gabriele Gornowicz, Geschäftsführerin bis 2014, bilden das Frauen-Duo, das die lähmende Zeit überbrücken und die Volksbühne aus den Schlagzeilen bringen soll, bis der designierte Intendant René Pollesch im Sommer dorthin zurückkehrt, wo er seine Karriere einst begann, um die legendäre Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz wieder mit neuem, möglichst provokantem und inspirierendem Theaterleben zu erquicken.

Weil zwei Frauen an der Front vielleicht nicht ausreichen, um den aufgestauten Ärger zu kanalisieren, die erzürnten Mitarbeiter zu beruhigen und – falls mal wieder in Zeiten der Pandemie gespielt werden sollte – die Zuschauer und die Kritiker zu besänftigen, ist auch gleich noch ein Interims-Direktorium installiert worden: Dazu gehören Thomas Walter (Geschäftsführer von 2014-2018), Klaus Michael Aust (Chefdisponent), Stefan Pelz (Technischer Direktor), Schauspieldirektor Thorleifur Örn Arnarsson sowie je ein Mitglied des Ensembles und des Personalrats. Hoffentlich geht das gut und der vielstimmige Leitungs-Chor kann sich gegen Kakophonie und Intrigen rechtzeitig wappnen.

Probleme begannen mit Castorfs Abschied

Was war geschehen? Nachdem Patriarch Frank Castorf gegen seinen Willen die Volksbühne (nach über 25 Jahren!) aufgeben musste, sollte der filigrane Chris Dercon dem Haus ein neues Image verleihen: jünger und performativer, interdisziplinärer und interaktiver sollte alles werden. Doch es wurde ein Reinfall. Zwischenzeitlich war das Theater sogar von rebellierenden Kunst-Aktivisten besetzt.

Dann sollte Klaus Dörr, der schon Regisseur und Intendant Armin Petras am Berliner Maxim-Gorki-Theater und am Schauspiel Stuttgart als Manager den Rücken frei gehalten hatte, den Riesentanker retten, einen Spielplan entwickeln. Plötzlich aber titelte die „taz“: „#MeToo an der Volksbühne“ und schrieb: „Mehrere Mitarbeiterinnen der Berliner Volksbühne erheben schwere Vorwürfe gegen Intendant Klaus Dörr.“

Warten auf René Pollesch

Zehn Frauen legten bei der Beschwerdestelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt Beschwerde ein. Dörr, so heißt es, habe Mitarbeiterinnen unangemessene SMS geschickt, sexistische Bemerkung gemacht, Frauen im Gespräch erniedrigt und beleidigt, anzüglich angestarrt und körperlich berührt. Kaum hatte Dörr das als „halt- und substanzlose Anschuldigungen“ abgetan und rechtliche Schritte angekündigt, ging er von Bord. Hinter den Vorwürfen, heißt es, stünden keine strafrechtlich relevanten Vergehen.

Was man einem bekennenden Macho wie Frank Castorf noch hat durchgehen lassen (denn er zahlte mit Aufsehen erregenden Inszenierungen zurück), wurde nun einem alerten Kunst-Manager (der sich vor allem mit Zahlen und Geld auskennt) zum Opfer.

Das neue Frauen-Duo muss jetzt die Scherben wegräumen, Ruhe bewahren, leise treten. Ein eigenes Programm und Profil sollen und wollen sie nicht entwickeln. Bald schon kommt ja Pollesch. Alle warten auf ihn, als wäre er der Heiland. Wenn sich da mal niemand täuscht.