„Hiermit trete ich aus der Kunst aus“ – ein Buch zum 100. von Joseph Beuys

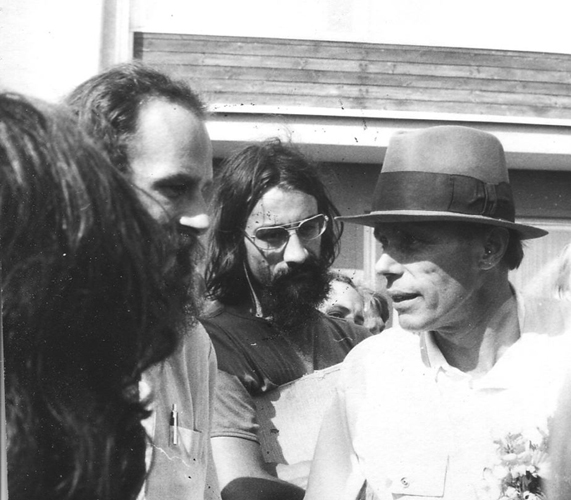

Immer im Gespräch: Joseph Beuys (re.) im Jahr 1973. Foto: Rainer Rappmann / www.fiu-verlag.com / Wikimedia Commons – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

„Jeder Mensch ist ein Künstler“, meinte Joseph Beuys, der mit seinen Aktionen und Installationen die Kunst aus dem Elfenbeinturm des Elitären befreien wollte – und damit zu einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts wurde. Filz und Fett, Honig und Hirschgeweihe waren Materialien, aus denen er Kunst machte und das Publikum zum Nachdenken anregte.

Am 12. Mai würde der ebenso legendäre wie umstrittene Künstler, der die menschliche Kreativität zur „einzig revolutionären Kraft“ erklärte, 100 Jahre werden. Landauf, landab werden sich zahllose Ausstellungen mit seinem Leben und Werk beschäftigen. In Zeiten von Pandemie und Lockdown bietet sich alternativ ein jetzt erscheinendes Buch an: „Hiermit trete ich aus der Kunst aus.“

Zu lesen sind 25 höchst unterschiedliche Texte: Interviews, Statements, Notizen, Vorträge und Reden. Kunst und Politik, Lernen und Lehren, das war für Beuys nie zu trennen: Er lebte für die Kunst, kam als Professor täglich, auch in den Semesterferien, an die Düsseldorfer Akademie und stand seinen Studenten jederzeit zum Gespräch zur Verfügung. Das Sprechen und Diskutieren war für ihn bereits Teil der Kunst.

Viele Themen und Thesen klingen an

Sein erweiterter Kunstbegriff umfasste alle Bereiche des Daseins, sein Konzept von der „Sozialen Plastik“ als Gesamtkunstwerk schließt alle Menschen und Ideen mit ein. Es gilt, die Kreativität im Menschen freizusetzen, um eine freie Gesellschaft zu erschaffen. Dazu war ihm jedes Mittel recht. Ob er Fett in Zimmer-Ecken schmierte oder sich in Filzmäntel hüllte; ob er sich tagelang mit einem Kojoten einschloss; ob er – nach dem Rausschmiss aus der Düsseldorfer Akademie – eine „Freie Universität“ gründete; ob er (um gegen Entfremdung und Naturzerstörung zu protestieren) die „Grünen“ mitbegründete: alles diente dazu, das Leben zur Kunst zu erklären, den elitären Kunstbegriff einzureißen, die Zuschauer zum Denken und Mitmachen zu zu ermuntern.

Das Buch versucht, den disparaten Charakter und die provozierende Kunst von Beuys abzubilden, möglichst viele Themen und Thesen anklingen zu lassen. Vorangestellt ist die Rede zur Verleihung des Wilhelm-Lehmbruck-Preises, die Beuys am 12. Januar 1986, wenige Tage vor seinem Tod, gehalten hat: die Hymne auf Lehmbruck ist ein Schlüssel zu seinem Werk und zugleich sein Vermächtnis.

Geprägt von Wilhelm Lehmbruck und Rudolf Steiner

Die Begegnung mit Lehmbrucks Werk war für ihn eine Art Erleuchtung und Erweckung. Der überzeugte Hitlerjunge Beuys hatte bei den Bücherverbrennungen 1938 ein Heft in die Hände bekommen, in dem auch ein Foto mit einer Skulptur von Lehmbruck abgebildet war: In Beuys reifte der Entschluss, Kunst zu studieren und sich mit Skulptur und Plastik auseinanderzusetzen, die Flamme, die er in dem Foto sah, zu schützen, die Fackel der Skulptur, die er spürte, weiterzutragen. Nicht bei Picasso oder Arp, Giacometti oder Rodin: nein, bei Lehmbruck lernte Beuys, „dass Plastik alles ist, dass Plastik schlechthin das Gesetz der Welt ist“.

Weil er die Anthroposophie von Rudolf Steiner verinnerlicht hatte, meinte Beuys, dass „plastisches Gestalten“ sich nicht auf „physisches Material“ beschränkt, sondern auch „seelisches Material“ einbezieht. Die Formel von der „Sozialen Plastik“ und die Vorstellung einer „Plastik der Moderne“, in der das „plastische Prinzip zur Umgestaltung des sozialen Ganzen“ dient, beruht darauf, wie Beuys seine Vorbilder – Lehmbruck und Steiner – interpretierte oder für sich neu erfand.

Das Märchen von den Krim-Tataren

Die Geschichte mit dem zufällig entdeckten Lehmbruck-Foto könnte – wie so vieles, was Beuys gesagt und getan hat – nur eine Nebelkerze und pure Erfindung sein. Immer wieder wird Beuys gebeten, seine Aktionen und Installationen sowie die biografischen Bezüge zu erklären: Dann raunt er dunkel und tischt das Märchen auf, dass er, nachdem er als deutscher Soldat und Stuka-Kampfpilot über Russland abgeschossen wurde, schwerverletzt von Krim-Tataren aus dem Trümmern gezogen wurde, dass sie seine Wunden mit Fett eingerieben und seinen Körper mit Filz warm gehalten haben…

Heute wissen wir: alles Fantasie und Selbst-Suggestion. Ein Suchtrupp der deutschen Wehrmacht hat ihn nach einem Tag gefunden und ins nächste Lazarett gebracht, kurze Zeit später hat Beuys wieder als Soldat weitergekämpft. Aber die Idee von Fett und Filz als Energie- und Wärme-Spender und Kunst-Material lässt sich mit dem Tataren-Märchen natürlich viel besser begründen. Dass sein ganzes Leben nur eine Erfindung war, hätte man schon 1964 merken können: da verfasst Beuys für ein Kunst-Festival einen Lebenslauf und bezeichnet alles als „Ausstellung“, auch seine Geburt 1921 in Kleve ist eine „Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde“.

Als ob man einen Pudding an die Wand nagelte

Der bizarre „Lebenslauf“ könnte behilflich sein, Beuys zu entmystifizieren. Im Buch wird über alles, was sein Leben und Werk bestimmt, geredet: Die „ideale Akademie“, das „Museum als Ort der permanenten Konferenz“, wieso „jeder Menschen ein Künstler ist“, was Filz und Fett, Hirschgeweihe, Schiefertafeln, Honig und Kreuze für seine „Sozialen Plastiken“ bedeuten, warum das Christentum für ihn elementar ist, sich durch den Tod Jesu das eigentliche Leben erst vollzieht und den Menschen zur Ich-Erkenntnis befähigt.

Aber bei allem, was Beuys sagt, bleibt das Gefühl, als würde man versuchen, einen Pudding an die Wand zu nageln, alles ist seltsam schwammig, redundant und unverständlich: Nichts wird erklärt oder begründet, vieles ist bloße Behauptung, manches reine Erfindung. Beuys hat über seine Ideen und Installationen permanent geredet, aber eine fundierte Theorie mit klar definierten Begriffen hat er nie geliefert: alles, auch dieses Buch, ist nur die Kunst und der Stoff, aus dem die Träume sind.

Joseph Beuys: „Hiermit trete ich aus der Kunst aus.“ Vorträge, Aufzeichnungen, Gespräche. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Wolfgang Storch. Edition Nautilus, Hamburg 2021, 160 Seiten, 15 Euro.