Kaum Licht im Dickicht der Verschwörungstheorien – „Dunkle Mächte“ von Sineb El Masrar im Westfälischen Landestheater

„Dunkle Mächte“ – Szene mit (v.l.) Oliver Möller, Bashar Al Murabea, Sima Laux und Talisa Lara Schmid (Foto: Westfälisches Landestheater/Volker Beushausen)

Wir werden alle von Bill Gates manipuliert, Corona ist nur eine Erfindung zur vollständigen Kontrolle der Menschheit, die „Umvolkung“ ist im vollen Gange – so oder so ähnlich lauten einige aktuelle Verschwörungsmythen, dazu noch hässlich rassistisch grundiert und als vermeintliches Rebellentum etikettiert. Hat es immer schon gegeben, könnte man sagen, in Zeiten Kalten Krieges wurden wir von den Kommunisten unterwandert und desinformiert, später schickte der Neoliberalismus seine Sachwalter vorbei.

Bei scheinreligiösen Organisationen wie beispielsweise Scientology kann man ja wirklich ins Grübeln kommen. Doch so schlimm wie heute war es früher doch nicht, oder? Das Westfälische Landestheater (WLT) jedenfalls hat sich nun des nicht mehr ganz taufrischen Themas Verschwörungstheorien angenommen und das Stück „Dunkle Mächte“ von Sineb El Masrar auf die Bühne gestellt.

Szene mit (v.l.) Sima Laux und Talisa Lara Schmid (Foto: Westfälisches Landestheater/Volker Beushausen)

Kreuzbraves Vierpersonenstück

Doch wird es uns die Augen öffnen? Wer auf Enthüllung und Erklärung setzte, gar dunklen Mächten leibhaftig zu begegnen hoffte, wird enttäuscht. Ein zunächst einmal kreuzbraves Vierpersonenstück nimmt auf der Bühne (Ausstattung: Anja Müller) seinen Lauf, naturalistisch gespielt, fast ein wenig boulevardesk.

Zwei Schwestern lernen wir kennen, Musliminnen mit und ohne Kopftuch, Influencerin die eine (Sima Laux), Schneiderin die andere (Talisa Lara Schmid); ein junger Mann (Oliver Möller) – Biodeutscher, reicher Industrieerbe – betritt die Schneiderei, um bestellte Hemden seines verstorbenen Vaters abzuholen, schließlich tritt auch sein muslimischer Diener (Bashar Al Murabea) auf, das Personal ist komplett.

Schwer zu folgen

Der freundliche Kammerton hat nur kurzen Bestand. Bald schon beleidigt man einander nach Kräften, besteht auf seinen Vorurteilen, formuliert bizarre Weltkonzepte aus Kapitalismus und Antisemitismus, usw.

Doch auch nach längerem Zuschauen wird nicht ganz klar, wer für welche Hass- und Verschwörungsbotschaften zuständig ist. Immer monströser und verschwurbelter wird das ganze, und die Bemühungen der eigentlich vernünftigen Schwester Schneiderin um Erdung des erhitzten Personals misslingen. Strukturen sind in dieser Auseinandersetzung schwer auszumachen, was natürlich auch am Fehlen einer rationalen Diskussionsebene liegt. Anzuerkennen ist aber fraglos die Leistung des Ensembles, in endlos langen Sätzen einschlägige Behauptungen zum Vortrag zu bringen. Der Unterhaltungswert dieser Vorträge indes ist, zurückhaltend ausgedrückt, gering.

Die eigene Situation

Die Auseinandersetzung mit dem Internet, mit rassistischen „sozialen Netzwerken“, „Echokammern“ und ähnlichem hätte gern ausführlicher ausfallen können, auch Wechselbeziehungen zwischen verpeilter Weltsicht und eigener Lebenssituation wären von Interesse gewesen. Gewiss, einiges erfahren wir schon. Die ältere Schwester – Schneiderin, kein Kopftuch – wurde von den Eltern inniglich geliebt und durfte immer bei ihnen bleiben, die jüngere Schwester – Influencerin, Medizinstudentin, Kopftuch – wurde zu den Großeltern gegeben und fühlt sich ungeliebt. Religion spielt eine Rolle, doch ob und in welchem Ausmaß biographische Details die Weltsicht prägen, steht dahin, und es wird nicht ganz klar, ob das an der Textvorlage oder vielleicht doch eher an der etwas unentschlossenen Art der Inszenierung (Christian Scholze) liegt.

Kasperle und Hakawati haben rote Hüte auf

Kein Happy End, keine Handlungsanweisungen an das Publikum; statt dessen beginnt und endet das Stück mit dem Auftritt zweier Gestalten mit roten Kopfbedeckungen. Es sind, wie der Programmzettel verrät, Kasperle und Hakawati, zwei volkstümliche, eigentlich fröhliche Figuren aus zwei verschiedenen Kulturkreisen, die sich (hier) gar nicht unähnlich zu sein scheinen und dem ganzen mit bedauerndem Humor zusehen. In der Tat: Gegen seelische Verhärtungen hilft oft Humor. Etwas mehr davon hätte man sich auch in der Inszenierung gewünscht.

- Termine:

- 14.01.2022 19.00h, Velbert, Theater Schloss Hardenberg

- 14.01.2022 11.00h, Velbert Theater Schloss Hardenberg

- 24.11.2022 20.00h, Nordhorn Konzert- und Theatersaal

Eine Stimme für die Leidenden: Seit 50 Jahren leisten die „Ärzte ohne Grenzen“ weltweit medizinische Hilfe

2010 erschütterte ein katastrophales Erdbeben Haiti. Geschätzt 100.000 Menschen starben, 200.000 waren verletzt, rund eine Million verloren ihre Wohnungen. Die Ärzte ohne Grenzen halfen wie hier im Krankenhaus Carrefour. Die Patientin im Bild hatte zwei gebrochene Beine. Auf dem Foto: Doktor Adesca aus Haiti, der Chirurg Paul McMaster und die deutsche Krankenschwester Anja Wolz. (Foto: Julie Remy/Médecins Sans Frontières/MSF)

Die Älteren erinnern sich noch an die Bilder: Große Augen schauen aus abgemagerten Gesichtern. Ausgemergelte Körper strecken dürre Ärmchen aus. Auf dem Arm verzweifelter Mütter kauern kleine Kinder, die Skeletten gleichen.

Es war 1969, als die Fotos aus Biafra die Welt aufrüttelten. Die Provinz in Nigeria hatte sich für unabhängig erklärt. Ein Krieg und eine Hungerblockade waren die Folge. Biafra ist seither ein Symbol für Hunger und Leid.

Damals beschlossen Ärztinnen und Ärzte, die mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Einsatz waren, nicht länger zu der humanitären Katastrophe zu schweigen. Zwei Jahre später, am 22. Dezember 1971, gründete eine Gruppe von 12 französischen Ärzten und Journalisten eine Organisation, die Menschen in Not helfen sollte und nannte sie „Médecins Sans Frontières“ – Ärzte ohne Grenzen. Aus der Initiative entstand eine Bewegung, die heute ein weltweites Netzwerk bildet. In diesem Verbund leisten rund 41.000 Menschen in mehr als 70 Ländern medizinische Nothilfe. 25 Mitgliedsverbände bilden fünf „operationale Zentren“, die Projektentscheidungen treffen, qualifiziertes Personal entsenden und die Finanzierung organisieren. Die 1993 gegründete deutsche Sektion gehört zum Zentrum Amsterdam.

„Wir wissen, dass Schweigen töten kann“

Die Gründungsversammlung der Médecins Sans Frontières in Paris 1971. Beteiligt waren Dr. Marcel Delcourt, Dr. Max Recamier, Dr. Gerard Pigeon, Dr. Bernard Kouchner, Raymond Borel, Dr. Jean Cabrol, Vladan Radoman, Dr. Jean-Michel Wild, Dr. Pascal Greletty-Bosviel, Dr. Jacques Beres, Gerard Illiouz, Phillippe Bernier, Dr. Xavier Emmanuelli. (Foto: D.R./MSF)

Die Organisation hat sich verpflichtet, unparteiisch und unabhängig zu helfen. „Die Hilfe orientiert sich allein an den Bedürfnissen der Notleidenden“, heißt es in ihren Leitsätzen. „Ärzte ohne Grenzen“ helfen Menschen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, politischen und religiösen Überzeugungen sowie ihres Geschlechts. Damit stehen sie oft zwischen den Fronten. Doch neutral zu handeln heißt für die „Ärzte ohne Grenzen“ nicht, stillschweigend zu helfen. Zur humanitären und medizinischen Hilfe tritt die sogenannte Témoignage (französisch für ‚Zeugnis ablegen‘).

Sie gehört zu den Satzungsaufgaben: „Wir sehen uns selbst in der Pflicht, das Bewusstsein für Notlagen zu schärfen. Wenn wir also konkret miterleben, wie Menschen extrem leiden, wenn ihnen der Zugang zu lebensrettender medizinischer Versorgung verwehrt oder systematisch behindert wird oder wir Zeugen von Gewaltakten gegen Individuen oder Bevölkerungsgruppen, von Missstände oder Menschenrechtsverletzungen werden, machen wir dies, wenn möglich, öffentlich.“ So beschreiben die „Ärzte ohne Grenzen“ ihre Rolle als Anwalt und Sprachrohr derer, die keine Stimme bekommen. „Wir sind nicht sicher, dass Reden Leben rettet. Wir wissen aber, dass Schweigen töten kann“, heißt es in der Dankesrede für den Friedensnobelpreis, mit dem die Vereinigung 1999 ausgezeichnet wurde.

Herausforderungen für die humanitäre Hilfe

Ein historisches Bild aus dem Krieg mit der Sowjetunion aus Afghanistan. (Foto: MSF)

Einige Stationen aus der Geschichte: Beim Erdbeben in Nicaragua 1972 leisteten die „Ärzte ohne Grenzen“ schnelle medizinische Soforthilfe. In Honduras richteten sie nach einem Hurrikan das erste langfristig angelegte medizinische Hilfsprojekt ein. In großen Konflikten wie den Kriegen im Libanon und in Afghanistan halfen Ärzte oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens. So überquerten nach 1979 kleine Teams die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Mit Maultieren versuchten sie, abgelegene Bergregionen zu erreichen und der Zivilbevölkerung zu helfen. In Thailand unterstützten sie Anfang der achtziger Jahre Kambodschaner, die vor dem Pol-Pot-Regime geflüchtet waren. Hunger in Äthiopien, Bürgerkrieg in Liberia, Krieg in Bosnien, Genozid in Ruanda, der verheerende Tsunami 2004 und das Erdbeben in Haiti 2010, schließlich Aids-Programme in Asien und Afrika und die Covid19-Pandemie des Jahres 2020 waren riesige Herausforderungen für die humanitäre Hilfe.

Schwester Séraphine unterzieht sich dem ersten Schritt der Dekontamination nach ihrer Runde durch die Hochrisikozone des Hospitals in Mangina in der Demokratischen Republik Kongo während eines Ebola-Ausbruchs. (Foto: Carl Theunis/MSF)

Das Preisgeld des Friedensnobelpreises nutzten die „Ärzte ohne Grenzen“, um Menschen den Zugang zu medizinischer Behandlung zu erleichtern. Ihre „Medikamentenkampagne“ tritt dafür ein, Arzneien, Tests und Impfungen erreichbar, bezahlbar, für alle geeignet und an den Orten, an denen die Patienten leben, verfügbar zu machen. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich die Organisation auch für die Behandlung von Menschen mit seltenen tropischen Krankheiten ein. „Hunderttausende wurden behandelt, die sonst nicht überlebt hätten“, heißt es in einem zum Jubiläum erschienenen geschichtlichen Überblick.

Außerdem suchen die Ärzte nach einer Antwort auf den tödlichen Ebola-Virus. Dazu gehören Methoden, einen Ausbruch zu begrenzen und die Übertragung zu vermeiden. Migrationsströme, Flüchtlingsrettung auf See, aber auch die Folgen von Naturkatastrophen, verursacht durch Klimawandel, Ressourcenknappheit und Naturzerstörung durch den Menschen sind neue Herausforderungen für die Organisation, die sich aus Spenden finanziert – 2020 waren das weltweit 1,9 Milliarden Euro von mehr als sieben Millionen Spendern – und die in Deutschland im letzten Jahr mehr als 770.000 Spender mit 204,5 Millionen Euro unterstützten.

Weitere Informationen im Internet unter www.aerzte-ohne-grenzen.de

Ein Überblick über die Geschichte mit vielen Fotos unter 50years.msf.org/home/de

Trotz alledem: Die Revierpassagen wünschen frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel

Szenisch demontiert, musikalisch erhöht: Mozarts römischer Kaiser Titus an der Rheinoper Düsseldorf

Maria Kataeva als Sesto in Mozarts „La Clemenza di Tito“ an der Rheinoper in Düsseldorf. (Foto: Bettina Stöß)

Ein Fest der noblen Töne und der durchgearbeiteten Details: Die Dirigentin Marie Jacquot hebt in luziden Klang, was Wolfgang Amadé Mozart in seine kurz vor der „Zauberflöte“ uraufgeführte Krönungsoper „La Clemenza di Tito“ an kompositorischen Kostbarkeiten eingeschrieben hat.

Trotz der Herkunft des Stoffs aus der Opera seria des Wiener Hofdichters Pietro Metastasio ist die alte Manier an vielen entscheidenden Stellen überschrieben. Äußerlich mag die Folge von Arien und Rezitativen noch an Althergebrachtes erinnern; innerlich haben es Librettist Caterino Mazzolà und Mozart mit seiner Kunst des Ensembles, aber auch mit der Aufwertung der Rolle des Orchesters gründlich hinter sich gelassen. Da ändern auch die Rezitative nichts, die vermutlich aus Zeitmangel von Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmayr in Töne gesetzt wurden.

Die „Milde des Titus“ also. Zuletzt im Mozartjahr 2006 in Düsseldorf, diesmal unter dem so analytischen wie leidenschaftlichen Blick der jungen französischen Kapellmeisterin, die sich gerade an der Deutschen Oper am Rhein und bei einer Reihe von Gastdirigaten erfolgreich ihre Sporen verdient. Mit dem „Barbier von Sevilla“ war sie zu Beginn der Spielzeit schon mit viel Willen zu lockerer Beweglichkeit und witzig-spritziger Rossini-Verve unterwegs, ausgebremst freilich von einem nicht entsprechend alert reagierenden Orchester und einer wenig inspirierten Inszenierung von Maurice Lenhart.

Staatsaktion mit beseelten Menschen

Jetzt kommt ihr in diesem Lehrstück eines exemplarisch-idealen Regierungsstils die Regie von Michael Schulz ebenfalls nicht gerade entgegen. Aber die Düsseldorfer Symphoniker verstehen sich auf Mozart weit einfühlsamer als auf den trockenen Humor des Italieners. Und so wird der Abend in erster Linie ein musikalisches Erlebnis. Man mag sich den Kopf heiß reden über die Frage, ob das innere Pathos der Musik dem rückwärtsgewandten Auftragsstoff geschuldet ist – die böhmischen Stände als Auftraggeber wollten unbedingt einen „Titus“ haben –, oder ob Mozart nicht doch ein feines Ohr für die aus Frankreich kommende, neue musikalische Ausdruckssphäre hatte. Spannend auch zu hören, was Mozart seinen Zeitgenossen Christoph Willibald Gluck und Antonio Salieri an die Seite stellt, die beide auf ihre Weise bewegende Seelentöne trafen, ohne Mozart in seiner unendlich einfallsreich variativen musikalischen Sprache zu erreichen.

Marie Jacquot. (Foto: Werner Kmetitsch)

Marie Jacquot jedenfalls treibt das Pathos nicht auf die Spitze, entdeckt aber die Subtilität der Komposition, wie sie sich in der Ouvertüre nach der Dreiklangseröffnung und einem gekonnt gesteigerten Mannheimer Crescendo in der Verarbeitung des eigentlich simplen Themas mit seinen schreitenden, durch Pausen getrennten Achteln zeigt. Bei ihr klingen diese Momente nicht kühl poliert, sondern erfüllt mit lyrischer Wärme – denn es geht ja nicht (nur) um eine Staatsaktion oder ein Herrscherideal, sondern ebenso um beseelte Menschen. Jacquot lässt sie in sensibler Finesse und Liebe zum Detail vor unser musikalisches Ohr treten: Man hört das Fagott im Aufzugsmarsch des Kaisers, man folgt den Halbtonschritt-Sequenzen, die Titus als abgeklärten, in sich ruhenden Charakter in die Nähe Sarastros rücken. Wolfgang Esch mit seiner Bassettklarinette und Ege Banaz mit dem Bassetthorn haben den Raum, den Reiz des Instrumentalklangs wunderschön zu entfalten.

Auch die hohe Kunst der Ensembleführung wird vom Dirigentenpult aus gepflegt. Ob im Finalquintett des ersten Akts, das Friedrich Rochlitz ein „großes Meisterstück“ nannte, oder in der erregten Hektik des Terzetts „Vengo! Aspettate …“: Marie Jacquot übertreibt die Ausdrucksmittel nicht, hält Tempi und Dynamik stets ausgewogen im Zaum, ergreift aber gerade dadurch die Chance, sie mit innerem Leben und mit eleganter Expressivität zu erfüllen. Da sie die Sänger diskret und rücksichtsvoll begleitet, haben sie die Chance, sich stimmlich ohne Druck zu entfalten.

Utopische Milde contra Zynismus der Macht

Das glückt nicht durchgängig: Immer wieder setzen sie sich unter Spannung, wo die Dirigentin eigentlich locker führen will. Aber Maria Kataeva singt sich schon nach dem ersten, noch etwas gehemmten Einstand frei und gestaltet vor allem ihre Arie „Parto, parto“ und das große, zum Finale überleitende Rezitativ „Oh Dei, che smania e questa“ mit dramatischem Gespür und flexibler Beweglichkeit. Das Freundschafts-Duettino mit Annio leidet unter der Manier von Anna Harvey, Töne zu „stoßen“ statt gleichmäßig auf dem Atem zu führen; in der Arie „Tu fosti tradito“ im zweiten Akt gelingt es Harvey besser, den Ton zu fokussieren und strömen zu lassen.

Als eine mit allen kriminellen Wassern gewaschene Zynikerin der Macht hat Titus‘ Gegenspielerin Vitellia ein breites Spektrum von Affekten vokal zu bewältigen, von zupackender Aggressivität über fiebrige Erregung bis hin zu – für die Figur erstaunlichen – Äußerungen weicher Empfindung. Dem strahlkräftigen, mit funkelndem Metall angereicherten Sopran von Sarah Ferede kommen die energischen und dunklen Seiten dieses Charakters eher entgegen; gleichwohl gelingt es ihr, ihre erste Arie („Deh, se piacer mi vuoi“) differenziert zu singen.

Jussi Myllys hat die undankbare Aufgabe, mit dem Kaiser eine Figur ohne innere Entwicklung und Handlungsmacht darzustellen. Der Edelmut des Herrschers – ganz im Gegensatz zum historischen Titus Flavius Vespasianus, wie ihn der römische Historiker Sueton sicher in tendenziöser Absicht schildert – ergießt sich in Betrachtungen etwa über die Rolle der Wahrheit vor Fürstenthronen, macht aber auch den Schmerz und die Enttäuschung deutlich, über die Titus dennoch seine „clemenza“ siegen lassen will. Die trocken-unbeteiligte Farbe des Tenors von Jussi Myllys und eine introvertierte, öfter belegt wirkende Tongebung mache die Rolle nicht eben interessanter. Auch Beniamin Pop als Publio kann – anders als Lavinia Dames als anmutige Servilia – keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Dirk Beckers Bühne zu Mozarts Oper. Foto: Bettina Stöß

Für seine Inszenierung hat der erstmals an der Rheinoper inszenierende Gelsenkirchener Generalintendant Michael Schulz genau eine Idee – und die stellt sich nach langen, umständlichen Auftritten und Abgängen in einem unspezifischen, für alle möglichen Werke recycelbaren Bühnenaufbau von Dirk Becker erst am Ende ein. Milde, Verzeihung, Menschlichkeit? Alles nur Show. Mit dieser Desavouierung von Mozarts hochgestimmtem Fürstenspiegel entlässt Schulz die Zuschauer in eine Realität, die leider allzu oft einen ähnlichen Eindruck nahelegt. Ob allerdings auf diese Weise „Macht, Güte, Milde und Weisheit als Korruption, Schmeichelei und devoter Untertanengeist“ enttarnt werden, wie Wolfgang Willaschek in einem provokanten Programmheftbeitrag meint, bleibe dahingestellt.

Katze im Sack und ein früher Weihnachtsbaum – Lerne staunen mit der Stadtteilzeitung!

Warum lässt man im Lokalteil oft erst so spät „die Katze aus dem Sack“? Die Auflösung gibt’s erst im Text… (Symbolbild: Bernd Berke)

Schon öfter habe ich mich über die Dortmunder Stadtteilzeitung geärgert, die von den Ruhrnachrichten erstellt wird und – oh, wunderbare Pressevielfalt in einer Stadt mit rund 600.000 Einwohnern – auch in der WAZ-Lokalausgabe und in der seit fast neun Jahren redaktionslosen Phantomzeitung „Westfälische Rundschau“ erscheint.

Gewiss: Gelegentlich gibt’s auch mal interessante Artikel. Gar oft aber finden sich z. B. Senioren, die auf einen mehr oder weniger geringfügigen Missstand deuten (buchstäblich: Auf den Fotos zeigen sie gern demonstrativ drauf, etwa auf Schlaglöcher), welcher dann länglichst bekakelt wird. Überhaupt ist die Qualität der Fotos oft erbärmlich. Man merkt, dass vielfach Amateure am Werk sind. Die Zeilen- und Bildhonorare für freie Mitarbeit sind ja auch dementsprechend geringfügig.

Textlich hat sich, seit die Parole „online first“ gilt, quer durch den Lokalteil die früher verpönte Unart breitgemacht, mit entscheidenden Infos 1.) nicht in die Überschrift zu gehen, sondern dort noch alles offenzuhalten und 2.) selbige Infos auch im Fließtext erst weit hinten zu bringen, am liebsten ungefähr im vorletzten Absatz. Dass man derart hinter dem Berg hält, erklärt sich daraus, dass das geneigte Publikum mit der wortgleichen Online-Version möglichst lange bei der Stange bleiben soll. Also lässt man die redensartliche Katze erst ganz spät aus dem Sack. Das kostet auf Dauer richtig Lese- und Lebenszeit.

Baum schon geschmückt? Wow! Das ist der Aufmacher…

Ein anderweitiger Tiefpunkt ist mit der heutigen Ausgabe erreicht. Wenn jemand mal ganz groß in der hiesigen Stadtteil-Ausgabe rauskommen will, muss er/sie lediglich bereits den Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt haben. Ja, das reicht offenbar schon. Dann kommt sogar der Redaktionsleiter höchstselbst und widmet dem ungeheuren Umstand zwei Drittel der Seite, garniert mit nicht weniger als drei Fotos. Die Frau, die da alle Einzelheiten zu ihrem Weihnachtsbaum ausbreiten darf, sagt auch noch, dass frühzeitiger Baumschmuck eh ein Trend zu sein scheine. Ganz normal also. Egal. Die Sache wird trotzdem riesig aufgemacht, fünfspaltig, nahezu blatthoch! Gegen Schluss kommt auch noch die (im Lokalen häufiger übliche) Werbung geschlichen. Ja, die Tannenbaum-Frau betreibe bei Instagram auch noch eine Ernährungsseite. Wie überaus schade, dass man in der Print-Ausgabe nicht direkt darauf verlinken kann…

Diese ganz gewöhnliche Petitesse soll das Wichtigste im gesamten Dortmunder Nordosten gewesen sein? Is‘ eh wurscht, wenn es am Ort keine nennenswerte Medienkonkurrenz mehr gibt. Wie geht nochmal das Emoticon für bitteres Auflachen?

Goethe-Institut – auf Wellenlänge der neuen Außenministerin

Nein, die neue Außenministerin Annalena Baerbock hatte noch keine Zeit, sich eingehend um Belange des Goethe-Instituts zu kümmern.

Prof. Carola Lentz, Präsidentin des Goethe-Instituts, beim Statement zur Jahrespressekonferenz. (Screenshot aus der Zoom-Konferenz)

Antrittsreisen nach Paris, Brüssel und Warschau standen für Baerbock ebenso an wie ein G7-Gipfel. Wir haben davon lesen können. „Große Politik“ also. Doch beim Goethe-Institut ist man zuversichtlich, was den künftigen Kurs des Auswärtigen Amtes angeht, denn im Koalitionsvertrag stehen einige Sätze, die auf eine Stärkung der auswärtigen Kulturpolitik und damit des Instituts hinauslaufen sollten.

Institutspräsidentin Prof. Carola Lentz betonte ihre Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung. Solche Schönwetter-Freundlichkeit durfte man allerdings erwarten, denn das Institut muss ja gut mit dem Außenamt auskommen. Das scheint auch überhaupt nicht schwerzufallen. Wahrscheinlich werde im Januar Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen sein, hieß es.

Weniger Präsenz, mehr Digitalität

Es war eine der aktuellen Kernaussagen bei der heutigen Jahrespressekonferenz des Goethe-Instituts, die hybrid abgehalten wurde, also mit (geringer) Präsenz in Berlin und hauptsächlich online. Ähnliches trifft auch im zweiten „Corona-Jahr“ für die globalen Aktivitäten des Instituts zu, sprich: Viele Veranstaltungen konnten nicht physisch stattfinden. Stattdessen hat sich die Zahl der virtuellen Zugriffe auf die Angebote (wie z. B. deutsche Sprachkurse) spürbar gesteigert. So sieht’s gerade draußen in der weiten Welt aus: 86 Goethe-Institute sind komplett geöffnet, 32 sind teilweise und 27 ganz geschlossen. Schon morgen kann es wieder anders sein.

Zahl der Problemländer hat zugenommen

Mancherorts finden die Goethe-Institute ausgesprochen schwierige Arbeitsbedingungen vor, Carola Lentz sprach von zunehmend „illiberalen Kontexten“. Klartext: Man hat es mit einigen Autokraten oder Diktaturen zu tun, zum Beispiel (aber längst nicht nur) in Belarus, wo das deutsche Institut derzeit gar keine Kulturarbeit mehr leisten darf. In anderen problematischen Ländern stellt man die „Goethe“-Räume nach Möglichkeit für nicht öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung. Manches Treffen muss dann recht diskret vonstatten gehen. Digitalität könnte theoretisch weitere Verbreitung sichern, erleichtert aber leider auch die Überwachungs-Möglichkeiten durch gewisse Staaten. Ansonsten: tun, was man kann, um Partnerorganisationen und Einzelpersonen in den jeweiligen Ländern zu unterstützen und zu schützen.

Stichworte im Geiste des „grünen“ Programms

Im gerafften Geschäftsbericht des Generalsekretärs Johannes Ebert fielen praktisch alle gängigen Stichworte, die sowohl Annalena Baerbock (Grüne) als auch die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth (ebenfalls Grüne) auf gleicher Wellenlänge ansprechen dürften: Klima, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Feminismus (bzw. Feminismen), Diversität (Vielfalt aller Art), Respekt, Teilhabe, Bereicherung durch Einwanderung. Es scheint da Schnittmengen mit grüner Programmatik zu geben.

Unter dem Leitmotto „Mein Weg nach Deutschland“ wolle man insbesondere die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte begleiten – vor allem durch Sprachunterricht, aber auch durch frühzeitig einsetzende Integrationskurse. So betreue man beispielsweise ein Projekt, mit dem vietnamesischen Pflegekräften auch deutsche Fachbegriffe und Gepflogenheiten des Metiers vermittelt werden. Hintergrund: Schon jetzt fehlten – nicht nur, aber besonders im Pflegebereich – in Deutschland insgesamt rund 400.000 Fachkräfte. Für die nächsten 40 (!) Jahre gebe es Berechnungen, nach denen jährlich 260.000 Zuwanderungen nötig sein werden. Mal eben den Taschenrechner bemüht: 40 mal 260.000 – macht 10,4 Millionen.

Apropos Inland: In fünf Städten sollen „Anlaufstellen für die internationale kulturelle Bildung in Deutschland“ eingerichtet werden. Es handelt sich um Bonn, Dresden, Hamburg, Mannheim und Schwäbisch Hall. Ist es kleinlich zu fragen, warum z. B. das gesamte Ruhrgebiet mit seinen rund 5 Millionen Einwohnern aus allen möglichen Herkunftsländern mal wieder nicht vertreten ist?

Außenperspektiven auf Deutschland

Es soll nicht nur Kultur- und Sprachexport betrieben werden, sondern man will umgekehrt auch von Menschen aus anderen Weltteilen lernen. Deswegen werden vor allem Künstlerinnen und Künstler sowie Intellektuelle aus vielen Ländern eingeladen; nicht zuletzt, um andere, womöglich aufschlussreiche Außenperspektiven auf Deutschland zu gewinnen und somit die hiesige Diskussion zu „beflügeln“. Diversität habe man sich auch intern als Institut vorgenommen, unterstreicht Prof. Carola Lentz. So sei es beispielsweise sehr wahrscheinlich, dass demnächst Mitarbeiterinnen mit afrikanischer Lebensgeschichte Goethe-Institute in Asien leiten. Sagen wir mal so: Zu früh wäre man damit nicht dran. Trotzdem klingt es noch ungewohnt.

Unterdessen muten manche Projekte wie die vielzitierten Tropfen auf heiße Steine an, so unter anderem ein schulisches Unterfangen, das sich an junge Russen wendet und die in Putins Reich vielfach gängigen Formen der Maskulinität zur Debatte stellen soll. Nun ja, besser kleine als gar keine Schritte.

Übrigens: Johannes Eberts Einlassung, das Goethe-Institut sei eine „NGO“ (Nicht-Regierungs-Organisation), trifft es nicht so ganz. Schließlich ist das Haus abhängig von Bundesmitteln, speziell via Außenministerium. Ein bisschen Regierung ist also doch „drin“. Was ja nicht per se verwerflich sein muss.

Die helle Pracht im Kohlenbunker – „Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr“ auf Zeche Zollverein

Hell und transparent: Blick in die Mittelachse der Essener Adels-Ausstellung. (© Ruhr Museum / Deimel + Wittmar)

In wessen Namen wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts einer der ersten Hochöfen im später so genannten Ruhrgebiet (genauer: Oberhausen) betrieben? Kaum zu glauben, aber historisch verbürgt: Es war die Fürstäbtissin des Reichsstifts von Essen, Maria Kunigunde von Sachsen, die bereits eine andere Hütte besaß. Und wer hat die hernach so imposante Henrichshütte in Hattingen begründet? Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode aus dem Harz. Zwei bedeutsame Beispiele für den Einfluss des geistlichen und weltlichen Adels in der Ruhrregion.

Das Plakatmotiv der Ausstellung: Abb. Anna von der Horst, geb. von Palandt († 1585), nach 1560. (© Förderverein Schloß Horst e. V. / © Ruhr Museum, Gestaltung Uwe Loesch)

Dies und natürlich viel mehr erfährt man jetzt in einer umfangreichen Ausstellung des Ruhr Museums auf Zeche Zollverein in Essen: „Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr“ bringt vermeintlich unvereinbare Sphären zueinander. Doch der Adelsbegriff kann in diesen Breiten keinesfalls nur auf „Arbeiteradel“ oder „Schlotbarone“ bezogen werden, sondern bezeichnet generelle Geschichtslinien – zumal auf der langen Strecke vom Mittelalter bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.

Besagte Äbtissin verlor jedoch alsbald das Interesse am Hüttenwesen und verkaufte anno 1805 ihre Anteile an die Brüder Franz und Gerhard Haniel. Aus all dem erwuchs später die Gutehoffnungshütte (GHH) – und der Name Haniel stand seither für eine der großen industriellen Dynastien.

Eigentlich müßig zu sagen, doch oft wird es ausgeblendet: Das Revier hat nicht nur eine Industriegeschichte, es hat auch lange Zeiten davor gegeben. Und die waren nun mal überwiegend feudalistisch geprägt, von gewissen (temporären) Ausnahmen wie der Freien Reichsstadt – und späteren Hansestadt – Dortmund einmal abgesehen, wo sich zeitweise ein selbstbewusstes Patriziertum entwickeln konnte.

Als das Bürgertum noch nicht unbeschränkt wirtschaften durfte

Bevor zu Beginn des 19. Jahrhunderts die allgemeine Gewerbefreiheit eingeführt wurde, durften Menschen aus dem Bürgertum nicht einfach Unternehmen gründen. Also war es am Adel, die frühesten Weichen in Richtung Industrialisierung zu stellen. Umso mehr legte es das begüterte Bürgertum später darauf an, den adligen Lebensstil nachzuahmen oder sich – besser noch – durch (wiederum dem Adel abgeschaute) Heiratspolitik mit dem Adel zu vermählen. Namen, die auf „höhere“ Abkunft hindeuteten, schmückten ungemein: Man denke nur an Krupp von Bohlen und Halbach.

Größere Herrschaftsgebiete entwickelten sich in und nach dem Mittelalter vor allem in rheinischen Landen, rund um die Ruhr blieben auch die Adels-Verhältnisse recht kleinteilig, was sich nachhaltig auf die zerfaserte Struktur des Reviers ausgewirkt hat. Ließen sich hier auch nicht so übermächtige Herrscher mit großen Ländereien nieder, so entstanden doch zahllose kleinere Adelssitze – in einer Dichte wie sonst kaum irgendwo in Europa. Allerdings hielt sich hier der repräsentative Anspruch in Grenzen. Als Beispiele für Um- oder Neubauten vom 16. bis ins 18. Jahrhundert (im Stil der Renaissance oder des Barock) wären im Revier zu nennen: Schloss Horst in Gelsenkirchen, Schloss Bodelschwingh in Dortmund, Schloss Herten oder Schloss Strünkede in Herne.

Über 800 Objekte von 160 Leihgebern

Die Ausstellung breitet über 800 Objekte von rund 160 Leihgebern aus, viele Stücke stammen aus Privatsammlungen und sind teilweise noch nie öffentlich gezeigt worden. Die Versicherungssumme für all die Preziosen beträgt 30 Millionen Euro. Es finden sich hier alle möglichen Hinterlassenschaften früherer Adelsherrschaft – Original-Fragmente von Bauten ebenso wie Mobiliar, Gemälde und Skulpturen, liturgische Gerätschaften, Urkunden, Münzen, Waffen, Rüstungen oder auch Spezialitäten wie die Kinderkutsche des Grafen von Bentheim-Tecklenburg und ein Löwenfell, mit dem es seine adelige Bewandtnis hat. Und so fort…

Der Aufwand war beträchtlich. Zwei Kuratorinnen und ein Kurator haben drei Jahre lang an der Vorbereitung gearbeitet: Magdalena Drexl, Reinhild Stephan-Maaser und Axel Heimsoth haben dabei auch wertvolle Forschungsarbeit geleistet, so dass der Katalog wohl für längere Zeit als Standardwerk gelten kann.

Totenbild des Conrad von Romberg (1535-1605) zu Bruninghausen (heutiger Dortmunder Ortsteil Brünninghausen), um 1605/06. (Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund / Foto: Jürgen Spiler)

Prof. Heinrich Theodor Grütter, der Direktor des Ruhr Museums, kommt – wie so häufig – aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Seit 1989 betreue er Ausstellungen im Ruhr Museum (vormals Ruhrlandmuseum), dies sei eine der schönsten überhaupt. Besonders stolz ist er auf einige Kostbarkeiten aus dem Essener Domschatz, auf Exponate wie ein Karolingisches Evangeliar oder einen in Cappenberg verwahrten, rundum vergoldeten Barbarossa-Kopf (hier als Replik zu sehen), die erste vollplastische Darstellung eines lebenden Menschen im Mittelalter. Bis dahin waren nur Heilige so dargestellt worden.

Gläserne Transparenz

Der österreichische Architekt Bernhard Denkinger, nicht zum ersten Male fürs Ruhr Museum tätig, hat die Adelsschau gestaltet. Im fensterlosen früheren Kohlenbunker auf der 12-Meter-Ebene hat er staunenswert lichte Installationen vollbracht und allseits für gläserne Transparenz gesorgt. Die Mittelachse, an der sich fünf Epochen („Vor 1000 n. Chr.“, 1000-1500, 1500-1800, Preußischer Adel, „Nach 1918″ bis heute) chronologisch aufreihen, soll ganz feierlich an einen Zeremonienweg erinnern. Tatsächlich könnte die dezent edel gehaltene Inszenierung dazu verführen, durch diese Ausstellung geradezu zu schreiten. Seitwärts, in kleineren Kabinetten, werden typische Elemente des adeligen Lebens aufbereitet, beispielsweise geht es um Schlösser, Burgen und Parks, um Wohnkultur, Kindererziehung, Kunstsammlungen und „Wunderkammern“, um die hochherrschaftliche Jagd oder um rauschende Festivitäten.

Kindererziehung des Adels, hier anhand des Gemäldes „Wilhelm von Westerholt und Gysenberg mit Steckenpferd und Peitsche“, unbekannter Maler, 1846, Privatbesitz (© Ruhr Museum / Foto: Christoph Sebastian)

Nicht nur feierlich

Doch halt! Die Stimmungslage ist nicht durchweg feierlich. Die höchst zwiespältige, wenn nicht abgründige Rolle großer Teile des Adels in der NS-Diktatur (der man sich vielfach weitaus willfähriger anbequemte als der Weimarer Republik) kann selbstverständlich nicht ausgespart werden. Die vorherige Rolle des Adels beim preußischen Militär erfährt ebenfalls kritische Betrachtung. Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wird dem Adel freilich bescheinigt, nicht nur mit karitativem und kulturellem Engagement seinen Anteil an der Demokratisierung gehabt zu haben. Ohne Glanz und Gloria.

Das Konzept durfte nicht auf bloße Glorifizierung hinauslaufen, musste aber einigermaßen aus- und abgewogen sein, sonst wären viele Leihgaben wahrscheinlich nicht nach Essen gelangt. Überhaupt galt es zu Beginn, etliche vertrauensbildende Gespräche zu führen. Offenbar mit Erfolg. Zur Eröffnung sollten jedenfalls zahlreiche Gäste mit adeligen Stammbäumen erscheinen…

Die bleibende Sehnsucht nach Pomp und Prunk

Zudem kommt eine solche Ausstellung eben nicht ohne Schauwerte aus. Also hat man es vor allem auf gediegene Prachtentfaltung abgesehen. Wer will’s den Ausstellungsmachern verdenken? Mit Grau in Grau lockt man kein größeres Publikum – erst recht nicht bei diesem Thema, dessen Ausläufer bis hin zur Rolle des Adels in der Werbung und in der Yellow Press verfolgt werden. Die Sehnsucht nach Pomp und Prunk ist in unserer ach so nüchternen Republik noch nicht vorüber.

Und wie steht’s mit dem heutigen Adel? Ist er wirklich „verarmt“, wie es manchmal vermutet wird? Oder hat er nur seine alten Vorrechte verloren? Heinrich Theodor Grütter: „Verarmter Adel ist uns nicht untergekommen.“ Nun ja. Verhandlungen mit ärmeren Blaublütigen hätten allerdings auch keine kostbaren Leihgaben nach sich gezogen. Man dürfte sich wohl von Anfang an auf vielversprechende Kontakte konzentriert haben. Übrigens: Selbst nach der Revolution von 1918 ist der Adel nicht enteignet worden. Da ist also eine „solide Basis“ geblieben, wenn man es so nennen will.

Viele Adelige arbeiten heute halt in bürgerlichen Berufen, vorzugsweise als Selbstständige. Der Erhalt ihrer Adelssitze kommt sie vielfach teuer zu stehen, so dass zumindest partielle Umnutzungen (z. B. zu Museen) eher die Regel sind. Apropos: Einst gab es an Rhein und Ruhr etwa 400 Adelssitze. Rund 200 davon sind noch aufzufinden, gar manche jedoch nur noch als Ruinen.

Festessen auf der fürstlichen Hochzeit in Düsseldorf (1585), Garten aus Zuckerwerk – Franz Hogenberg in Dietrich Graminäus „Beschreibung derer Fürstlicher Güligscher ec. Hochzeit“, Köln 1587 (Archiv Schloss Hugenpoet, Essen / © Ruhr Museum / Foto Christoph Sebastian)

„Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr“. Ruhr Museum, Essen (12-Meter-Ebene in der Kohlenwäsche des Unesco-Welterbes Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181). Vom 13. Dezember 2021 bis zum 24. April 2022 31. Juli 2022 (verlängert). Geöffnet Mo-So 10-18 Uhr.

Eintritt 7 Euro, ermäßigt 4 Euro, Leute unter 18 Jahren sowie Studierende unter 25 Jahren frei. Katalog (384 Seiten, über 400 Abbildungen) 29,95 Euro.

Infos und Buchung (Mo-Fr 9-16 Uhr): Tel. 0201 / 24 681 444.

besucherdienst@ruhrmuseum.de

Trainer, der stressigste aller Jobs – ein neues Standardwerk von Dietrich Schulze-Marmeling

Wären wir in anderen Gefilden als in denen des Fußballs, müsste man wohl gravitätisch von einem Opus magnum sprechen, von einem wahrhaftigen Hauptwerk. Ob wir’s ’ne Nummer kleiner haben? Ja, klar: Dietrich Schulze-Marmelings Buch „Trainer! Die wichtigsten Männer im Fußball“ (mit Ausrufezeichen) dürfte für längere Zeit d a s deutschsprachige Standardwerk zum Thema bleiben.

Es handelt sich um nicht weniger als eine profunde Geschichte des nationalen und internationalen Trainerwesens von den Anfängen bis heute. Obwohl das Personenregister am Ende des Bandes zahllose Namen umfasst, erschöpft sich das Buch keineswegs im Namedropping. Im Gegenteil: Der Autor, der über ein umfangreiches Archiv verfügen muss, bearbeitet seinen Gegenstand ausführlich, gründlich, gewissenhaft und durchweg ernsthaft. Hin und wieder verzeichnet er zwar unterhaltsame Vorfälle, doch versagt er sich den flotten oder fruchtlos humorigen Zugriff, der ihm ohnehin nicht entspräche. Fußball ist ja auch eine furchtbar ernste Sache, wie wir spätestens seit dem unsterblichen, oft und gern zitierten Diktum des schottischen Liverpool-Erfolgstrainers Bill Shankly wissen: „Einige Leute halten Fußball für eine Sache auf Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es viel ernster ist!“

Der 1956 in Kamen geborene Schulze-Marmeling hat seit 1992 schon regalmeterweise Fußballbücher verfasst. Er zählt zweifellos zu den führenden deutschen Fachleuten. Zudem hat er selbst (unterklassige, aber offenkundig wertvolle) Erfahrungen als Trainer gesammelt. Er hebt mit einer längeren Vorbemerkung an, in der einige Grundzüge des Profi-Trainerjobs, der ihm zufolge stressigsten aller Tätigkeiten, dargestellt werden. Deutliche Kritik ist inbegriffen – an Managern, Funktionären und sonstigen Vereinsbossen, die bei Misserfolgen rasch den vergleichsweise unterbezahlten Trainer, aber nicht die immens teuren Spieler feuern, die es schließlich auf dem Platz vergeigt haben. Sei erst einmal angepfiffen, könne der Trainer nicht mehr allzu viel bewirken. Herbe Kritik übt Schulze-Marmeling auch an neu-gierigen Medien, die nach Trainerentlassungen geradezu jiepern, wenn sie sie nicht gleich selbst mit herbeiführen.

Sodann geht es durch all die vielen Jahrzehnte seit der Entwicklung des Spiels im „Mutterland“ England. Alsbald schwärmten englische Trainer auf den Kontinent aus, um dort fußballerische „Entwicklungshilfe“ zu leisten, so wie dies (viel später, phasenweise wechselnd und mit anderen geographischen Zielrichtungen) Übungsleiter z. B. aus Ungarn, den Niederlanden oder neuerdings Deutschland (Klopp, Tuchel) getan haben. Ein Leitmotiv, das sich durch das Buch zieht, ist auch die allmähliche Evolution der Spielstile vom anfänglichem Gebolze hin zu späteren Raffinessen wie Zirkulation, Ballbesitzfußball, Pressing und Gegenpressing sowie zunehmend datengestütztem Laptop-Trainertum. Doch geht es ohne Empathie und Emotionen? Nein und nochmals nein.

Aber noch einmal zurück. Hand aufs Herz: Hat jemand den Namen Richard Girulaitis schon einmal gehört? Der darf nach Schulze-Marmelings Ansicht als Ahnherr aller späteren deutschen Fußballtrainer gelten. Näheres lese man im Buche nach.

Und so geht es weiter durch die Zeitläufte. Der Autor schildert jede Menge spannende Episoden und Epochenbrüche, spart selbstverständlich auch politische Verwicklungen und Abgründe nicht aus. So hat der einstige „Reichstrainer“ Otto Nerz es fertiggebracht, sich vom Sozialdemokraten zum Nazi zu entwickeln, der sich als Zuchtmeister mit Kasernenhofton gerierte und Spieler nicht als Individuen respektieren mochte. Ähnliche Typen (wie Hans „Bumbes“ Schmidt) waren damals leider bei Schalke am Werk.

Nicht zuletzt jüdische Shoa-Überlebende aus Ungarn – wie z. B. Ernö Erbstein – haben nach dem Zweiten Weltkrieg als Trainer Fußballgeschichte geschrieben, haben letztlich auch dafür gesorgt, dass Ungarns Nationalteam seinerzeit selbst das lange als unschlagbar geltende England überflügelte und damals das neue Maß aller Dinge war – bis zum Endspiel der WM 1954… Nach dem Ungarn-Aufstand und dessen Niederschlagung (1956) gingen auch viele Fußballer ins Exil. Selbst der legendäre brasilianische WM-Sieg von 1958 (u. a. mit Pelé und Garrincha) hatte danach ungarische Miturheber.

Über die gar spät erfolgte Gründung der Bundesliga (Spielbetrieb ab 1963) und die unselige Erfindung des Betonfußballs (Catenaccio) geht’s weiter in die 1970er, in denen auch der Fußball so manche Fessel abstreifen und Johan Cruyff seine Ideen vom offensiven „Totaalvoetbal“ entfalten konnte. England war inzwischen in die Zweitklassigkeit abgerutscht. Bevor sich die dortigen Vereine und die Nationalmannschaft wieder berappeln konnten, musste – wie wir anschaulich erfahren – erst einmal die vehemente „Saufkultur“ in den Kabinen ausgetrocknet werden.

Schließlich rücken wir an die Gegenwart heran – mit den Reformern Klinsmann und Löw, mit der Rivalität zwischen Mourinho und Guardiola…

Genug der angerissenen Einzelheiten. Man kann hier nur skizzieren, was Schulze-Marmeling sehr instruktiv ausbreitet. Bei dieser Lektüre lässt wirklich einiges lernen. Gar nix zu meckern? Doch. Ein kleines bisschen. Das Cover hätte man sich etwas geschmackvoller gewünscht. Und an dieser oder jener Stelle ließe sich gut und gerne ein wenig nachredigieren.

Was gäbe es noch zu sagen? Ach so, ja: Hier haben wir ein ziemlich ideales Weihnachtsgeschenk für Fußballanhänger mit gewissem Anspruch.

Dietrich Schulze-Marmeling: „Trainer! Die wichtigsten Männer im Fußball“. Verlag Die Werkstatt, Bielefeld. 384 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Fotos. 29,90 Euro.

Chinas Raubbau an der Natur – Fotografien von Lu Guang im Bergbau-Museum Bochum

Gespenstischer Anblick: Als Ersatz für Rinder und Schafe, die es dort immer weniger gibt, stellte die Bezirksregierung auf dem Weideland Horqin Tierplastiken auf. (Aufgenommen in Holingol, Innere Mongolei, April 2012 – Photograph © Gu Luang – Contact Press Images)

Das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum will sich jetzt und mittelfristig (vorerst „in der nächsten Dekade“) vermehrt ökologischen Themen widmen. Das kündigte Museumsleiter Prof. Stefan Brüggerhoff heute geradezu pflichtschuldigst an. Nah am waltenden Zeitgeist, griff er dabei auf Worte wie „Anthropozän“ (gegenwärtiges Zeitalter, in dem der Mensch die Erde gar zu gründlich verändert) und Nachhaltigkeit zurück. Da dürfte er richtig liegen.

Mit techniklastigen Darstellungen zur Geschichte des Kohleabbaus im Ruhrgebiet ist es also längst nicht mehr getan. Das Bochumer Ausstellungs-Institut, so Prof. Brüggerhoff weiter, sei schließlich nicht von ungefähr eines von bundesweit acht Leibniz-Forschungsmuseen (zuständig für Geo-Ressourcen), ziele mithin aufs Allgemeinere, wenn nicht aufs Globale. Da kommt die Ausstellung „Black Gold and China“ mit Fotografien des Chinesen Lu Guang gerade recht, der seit Jahrzehnten geradezu investigativ mit der Fotokamera verfolgt, wie Landschaften in seiner Heimat vor allem für den Kohleabbau zutiefst verwundet und verpestet werden. Das betrifft letztlich den ganzen Erdkreis, denn rund 50 Prozent der weltweiten Kohlegewinnung fallen in China an. Die Schadstoffe verbreiten sich grenzenlos.

Rund 100 Farb- und Schwarzweißfotografien von Lu Guang (Jahrgang 1961) sind in Bochum ausgestellt, erstmals außerhalb von China. Kuratorin Sandra Badelt sagte, eine Ausstellung dieses Fotokünstlers habe ihr schon 2018 vorgeschwebt, als sie sich um die Stelle am Bergbau-Museum beworben hat. Folglich hat sie Kontakt zum späteren Ko-Kurator aufgenommen, dem US-Amerikaner Robert Pledge (Editorial Director bei Contact Press Images, New York/Paris), der just dabei war, ein Buch über Lu Guang herauszubringen. Sie konnten aus Zigtausend Bildern auswählen, die der Fotograf in den letzten 22 Jahren aufgenommen hat.

Manche Fotografien massenhaft rauchender Schlote kommen einem aus früheren Revier-Zeiten „irgendwie“ bekannt vor, doch hat das Desaster offenbar noch einmal ganz andere, ungleich gigantischere Dimensionen. Tatsächlich kann einen beim Anblick vieler Fotografien kaltes Grausen erfassen. Dass vor industrieller Kulisse keine echten, sondern nur noch künstliche Schafe stehen, bringt die rabiate Naturzerstörung auf einen bildlichen Begriff. Auch hierbei kann man sich ans Ruhrgebiet von (vor)gestern erinnert fühlen: Lu Guang zeigt hin und wieder von Schwerstarbeit ausgemergelte Bergarbeiter, die direkt mit ihrer Gesundheit bezahlen, während andere Menschen mittelbar von den Folgen des Raubbaus ereilt werden.

Ohne unken zu wollen, fragt man sich beklommen, ob Lu Guangs schonungsloser Blick auf die ökologischen Verhältnisse von offiziellen Stellen in China goutiert wird. Seine Fotografien zeugen nicht nur von technischer Könnerschaft und ästhetischem Vermögen, sondern wohl auch von Courage.

„Black Gold and China. Fotografien von Lu Guang“. Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, Erweiterungsbau, Am Bergbaumuseum 28. Vom 10. Dezember 2021 bis zum 17. April 2022 (verlängert bis zum 24. April 2022). Geöffnet Di-So 9.30 bis 17.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 3 Euro. Katalog 40 Euro. Weitere Hinweise (auch zu den gültigen Corona-Regeln) auf der Homepage:

_____________________________________

P. S.: Wir würden in den Revierpassagen gern weitere Foto-Beispiele zeigen, sind aber in diesem Falle als Online-Medium rechtlich gehalten, nur ein einziges Bild plus Porträt des Fotografen zu veröffentlichen.

Vokale Spitzenklasse: Händels Oratorium „Theodora“ mit Joyce DiDonato in der Philharmonie Essen

Joyce DiDonato als Irene in Georg Friedrich Händels

„Theodora“ in der Philharmonie Essen. Foto: Sven Lorenz

Wien, Paris und am Ende Essen: Die Philharmonie war Endstation einer Fünf-Städte-Tournee von Orchester und Chor „Il Pomo d’Oro“ unter Maxim Emelyanychev und einer luxuriös besetzten Solistenriege, an ihrer Spitze Mezzosopran Joyce DiDonato. Nach dreidreiviertel Stunden erlesener Musik von Georg Friedrich Händel gab es begeisterungsfrischen Jubel.

Joyce DiDonato, die zuletzt im Juni dieses Jahres mit einem Lied- und Arienabend in Essen zu Gast war, präsentiert sich diesmal ähnlich vollendet in der Kunst, die Affekte und Subtilitäten der Vokalmusik des 18. Jahrhunderts zu gestalten. In Händels „Theodora“ geht es nicht um Koloraturenprunk und den Rausch jäher Leidenschaften. Das 1750 uraufgeführte Oratorium beschreibt das Martyrium einer standhaften jungen Frau in der diokletianischen Christenverfolgung am Ende des dritten Jahrhunderts.

Händel erfindet dazu über weite Strecken eine intime, verinnerlichte, komplex durchgearbeitete, aber allen äußeren Effekten abholde Musik. Nicht das, was seine Zeitgenossen erwartet hatten: „Theodora“ war ein krachender, für Händel schmerzlicher Misserfolg. Er zählte die Geschichte mit ihrem düsteren Ausgang – Theodora und ihr Geliebter Didymus gehen „zerstört von unglücklicher Standhaftigkeit“ ihrer Hinrichtung entgegen – zu seinen besten Werken. Heute legt der historische Abstand einen Grund nahe: Händel nähert sich bereits der „Empfindsamkeit“ der nächsten Generation, schafft also ein „modernes“ Werk, das wohl die Erwartungen seines Publikums irritiert hat. Dass Händel eine christliche Heiligengeschichte zum Sujet gewählt hat, mag dazu zusätzlich beigetragen haben.

Brutale Staatsmacht, widerlicher Wohlstand

Was war die beklagte „Standhaftigkeit“? Theodora weigert sich, die verordneten Opfer für Jupiter zu leisten, und der römische Statthalter Valens erklärt klipp und klar alle, die den Staatskult – aus welchen Motiven auch immer – nicht mittragen können, zu Feinden des Kaisers. Theodora soll an den „üblen Ort, an dem Venus ihre Hof hält“ gebracht werden, als Prostituierte, wie Valens ohne Umschweife erklärt. Und sollte sie dort nicht fügsam sein, wisse er schon ein paar der schäbigsten seiner Gardisten, die mit lüsternem Vergnügen über ihre Züchtigkeit triumphieren werden. Er droht also mit einer Massenvergewaltigung. Ein Befreiungsversuch misslingt, weil Theodora nicht bereit ist, ihren Retter Didymus an ihrer Stelle sterben zu lassen.

In den Texten der 72 Nummern hat Librettist Thomas Morell nicht nur ein bemerkenswertes Plädoyer für die Gedanken- und Glaubensfreiheit eingestreut („Sollten wir nicht den frei geborenen Geist des Menschen frei belassen?“) und Gnade, Wahrheit und Liebe als Quell jeden Glücks qualifiziert. Er lässt auch indirekt Kritik an der staatstragenden Rolle der Religion zu – der König ist gleichzeitig Oberhaupt der anglikanischen Kirche –, und er stört die Idealisierung des römischen Imperiums, das die aufgeklärten politischen und philosophischen Geister der Epoche als Vorbild für das britische Empire sahen. In „Theodora“ ist die römische Staatsmacht barbarisch und brutal. Kaum auf Gefallen bei Händels Publikum dürfte auch die Attacke auf den Wohlstand gefunden haben: Irene, Theodoras Gefährtin erklärt „prosperity“ durch das Pathos der Musik unterstrichen zur Nährmutter widerlicher Leidenschaften und übler Neigungen.

In dieser wunderbaren Arie („Bane of virtue“) gestaltet Joyce DiDonato den Gegensatz von leerer Befriedigung und erfülltem Glück allein mit der Vielfalt ihrer stimmlichen Mittel: mit feinen Differenzierungen in der Dynamik, mit Akzenten durch die Farben der Töne, mit einem Spektrum von vibratoarmer Helle bis zu einem gesättigten, vital vibrierenden Leuchten. Damit ist sie den weißgekalkten, geradegezogenen, kopfverankerten Stimmchen, die oft als vorbildhaft „barock“ gepriesen werden, grundsätzlich überlegen. Ihre ausgereifte, den beschriebenen Idealen des Belcanto nahekommende Stimme verströmt jene kunstvolle Natürlichkeit, die mit leichter, aber substanzvoller Tonproduktion und unverkrampfter Emission vergessen lässt, wie viel Disziplin und Mühe dazu gehört, ein solches Niveau zu erreichen und zu halten.

Große Kunst, kontrolliert und reflektiert

Aber der Lohn ist süß: So kann DiDonato in der Arie „As with rosy steps the morn“ das rosige Morgenrot als Widerschein ewigen Lichtes in allen Piano-Schattierungen aufgehen lassen und mit einer schwebend-ätherischen Kadenz abschließen. Große Kunst, so kontrolliert und reflektiert gesungen wie aus dem inneren Impuls des Gedankens heraus gestaltet. Auch das Air „Defend her, Heav’n“, eigentlich ein Gebet um Beistand für die angefochtene Theodora, kleidet Joyce DiDonato in verhaltenen Klang, intensiviert mit diskretem Vibrato. In solchen Momenten zeigt auch der Dirigent Maxim Emelyanychev, wie er die Sänger atmend trägt statt sie in Tempo oder Metrum zu dominieren.

Debüt an der Met und bald Premiere an der Scala: Lisette Oropesa als Theodora in der Philharmonie Essen. Foto: Sven Lorenz

In der Titelrolle von Händels vorletztem Oratorium ist die in New Orleans geborene Lisette Oropesa zu hören. Sie debütierte bereits mit 22 Jahren an der Metropolitan Opera New York als Susanna in Mozarts „Nozze di Figaro“ und spannte ihre Karriere über die Scala (Verdis „I Masnadieri und jetzt Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“) und Paris (Marguerite in Meyerbeers „Les Huguenots“) bis Covent Garden (Donizettis „Lucia di Lammermoor“). Im März/April 2022 soll sie – nach einem Zarzuela-Programm in Madrid – Konstanze und Lucia an der Wiener Staatsoper singen.

Oropesa hat eine dunkel getönte, sinnlich-füllige Sopranstimme, die man eher mit dem Belcanto des 19. Jahrhunderts als mit Händel verbindet. Aber schon ihre Auftrittsarie, in der Theodora der „flatt’ring world“ zugunsten von „Gottes Verheißung“ Adieu sagt, offenbart eine vorzügliche Beherrschung des Tons und ein schmelzend flutendes Timbre, das weniger der präzisen Artikulation von Händels Musik entgegenkommt als ihren sinnlichen Qualitäten. In der flehentlichen Bitte, die „Angels, ever bright and fair“ mögen sie vor der Schmach der Prostitution bewahren, entfalten sich die Vorzüge dieses Singens frei und faszinierend. Die edle, beherrschte Tongebung Oropesas lässt allerdings nicht vergessen, dass ihre auf Vokale konzentrierte Artikulation dem Text nicht entgegenkommt.

Glanzvoller Ton, unverkrampfte Höhe

Mit Michael Spyres steht als Septimius ein ausgewiesener Spezialist für die Epochenwende vom 18. zum 19. Jahrhundert auf dem Podium, der mit Rossinis „Otello“ (derzeit in Gelsenkirchen zu erleben) beim Festival „Rossini in Wildbad“ auf sich aufmerksam machte und seither neben dem Belcanto auch das französische Repertoire für sich erschlossen hat. Er agiert stimmlich nicht so geschmeidig wie Joyce DiDonato, hat aber in der sicher-unverkrampften Höhe, in einer glanzvollen Mittellage und in unerschütterlicher Geläufigkeit alle Voraussetzungen, um Händels Musik souverän zu gestalten.

Solches gelingt auch dem Bariton John Chest als mitleidlos zynischem Römer, auch wenn er eher eine robust feste Tonbildung pflegt. Counter Paul-Antoine Bénos-Djian als von Theodora bekehrter römischer Offizier Didymus zeigt in elaborierten Rezitativen, wie er mit seiner ausgeglichenen, elegant geführten Stimme den Inhalt der Worte in Musik fassen kann. In der Tiefe funkelt sie wie golddurchwirkter Brokat, in der Höhe leuchtet der unforcierte Ton wie schimmernde Seide. Nur einzelne dunkle Vokale lösen sich manchmal aus der Kontrolle und wirken unvermittelt heftig.

Die 16 Sängerinnen und Sänger des von Giuseppe Maletto geleiteten Chors versetzen mit bravouröser Phrasierung und lupenreiner Intonation in pures Entzücken. So war zu hören, warum Händel den Chor „He saw the lovely youth“, der mit Verweis auf den von Christus auferweckten Jüngling von Naim dem bevorstehenden Martyrium eine hoffnungsvolle Perspektive gibt, dem „Halleluja“ aus dem „Messiah“ vorgezogen hat. „Il Pomo d’Oro“, erst im Juni 2021 mit Händels „Oreste“ in der Philharmonie, bewegt sich unter der agilen Leitung Emelyanychews auf gewohntem Niveau und gleicht einige pauschal klingende Momente in Händels schweifendem Streichermelos mit spritziger Präsenz und akzentuiertem dramatischem Zugriff aus. Ein Abend der vokalen Spitzenklasse, wie er nicht häufig zu erleben ist.

Die Philharmonie Essen war auch Ort einer Live-Aufnahme des Händel-Oratoriums, die demnächst auf CD erscheinen soll.

Sozialer Aufstieg hat seinen Preis – Theater Dortmund zeigt „Der Platz“ nach dem Roman von Annie Ernaux

Marlena Keil, Antje Prust, Mervan Ürkmez, Linda Elsner, Lola Fuchs, Raphael Westermeier (Foto: Theater Dortmund/Birgit Hupfeld)

Was, so könnte man zu Beginn vielleicht fragen, macht den Wert einer Biographie aus? Bei Herrschern, Künstlern oder Verbrechern, beiderlei Geschlechts sie alle natürlich, fielen uns schnell Antworten ein; stets gilt es von der Lebensleistung zu berichten, von großen Taten oder großen Irrtümern, von Wahnsinn oder tragischer Verstrickung.

Macht und Reichtum begünstigen fraglos die Entstehung von Biographien, doch auch arme Leute können ein interessantes – und somit berichtenswertes – Leben geführt haben. Wenn aber nur ein zu jeder Zeit ausgesprochen durchschnittliches Leben gelebt wurde, es bis zum etwas frühen Tod mit 68 keine dramatischen Brüche und Wendungen gab – ja was soll man da erzählen? Und vor allem: warum?

Laden und Kneipe

Annie Ernaux (Jahrgang 1940), französische Schriftstellerin mit starker Neigung zum Autobiographischen, hat es in ihrem Buch „Der Platz“ (1983) getan. Sie erzählt die Geschichte ihres Vaters, der zuerst Knecht auf einem normannischen Bauernhof war, später Industriearbeiter, und sich schließlich mit einem kleinen Laden nebst Kneipe selbstständig machte. Die kleinbürgerliche Selbstständigen-Existenz wird als sozialer Aufstieg gesehen, wenngleich die Einkommensverhältnisse bescheiden bleiben. Der Vater bemüht sich um ein gewandtes Auftreten, um seine vermeintlich bessergestellte Kundschaft zu beeindrucken, doch Minderwertigkeitsgefühle und die Angst vor dem Zurücksinken in eine proletarische Existenz bleiben lebenslang.

Das ist im Grunde die Geschichte. Erzählt wird sie rückblickend von der erwachsenen Tochter, die Gymnasiallehrerin geworden ist und durch ihre Verbeamtung Teil der bewunderten, beneideten, privilegierten Mittelschicht. Vom Vater hat sie sich dadurch entfremdet, beklagt sie.

Und nochmal, von links: Antje Prust, Linda Elsner, Raphael Westermeier, Lola Fuchs, Marlena Keil, Mervan Ürkmez (Foto: Theater Dortmund/Birgit HupfeldEEei

Endlich im Großen Haus

Im Schauspiel Dortmund hat Julia Wissert Annie Ernaux’ Buch „Der Platz“ nun als Stück auf die Bühne gebracht. Es ist dies die erste Inszenierung von Dortmunds immer noch neuer Intendantin im Großen Haus, wenngleich sie schon seit der vergangenen Spielzeit im Amt ist, Corona hat Schuld.

Gleich sechs Darstellerinnen und Darsteller bietet sie für den Monolog der Annie Ernaux auf, um das Leben des Vaters in recht straff geordneten Rückblenden zu erinnern. In etwa, ganz genau ist das nicht immer zuzuordnen, stehen verschiedene Akteure für die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der heranwachsenden, später erwachsenen Tochter. Ihr Leiden unter der Nicht-Intellektualität des Elternhauses, ihre Minderwertigkeitsempfindungen gegenüber Kindern aus dem bürgerlichen Milieu, ihre Trauer um die Förderung, die das eigene Elternhaus ihr trotz gutem Willen nicht geben konnte – das sind, wenn man einmal so sagen darf, wesentliche Befindlichkeiten dieses Vortrags, der die Tochter (oder auch, wenn man so will, die Romanautorin) weitaus gründlicher zum Gegenstand autobiographischer Betrachtung macht als den Herrn Papa: Der schwere Aufstieg aus dem proletarischen Milieu – voilà.

Peinlicher Alter

Noch einmal ketzerisch nachgefragt: Sind solche Biographien es wert erzählt zu werden? Wie gesagt, Besonderes geschieht angeblich nicht. Oder könnte es sein, daß die Tochter an ihrem Vater vieles nicht oder nicht hinreichend wahrgenommen hat? Oder daß sie gar Dinge weggelassen hat, die nicht in das letztlich recht schlichte Konzept von ungebildetem Vater und zu kurz gekommener Tochter paßten? Ein dialektisch grundiertes Verfremdungsgeschehen ist nicht zu erkennen, und das häufige Hantieren mit Zentralbegriffen wie Scham und Entfremdung vermag nicht gänzlich zu überzeugen. Der Alte war ihr peinlich, könnte man respektlos vermuten, auch weit über die Pubertät hinaus. Mehr jedenfalls wird uns nicht berichtet.

Die Frage nach den Ressourcen wird nicht gestellt

Dabei wäre die Frage nach den Ressourcen der erfolgreichen Tochter wichtig gewesen, von denen es ja auch einige gegeben haben muß. Warum zum Beispiel kommt die Mutter mit wenigen kleinen Ausnahmen in all den Lebenserinnerungen nicht vor? Sie dürfte doch auch wichtig gewesen sein für das Kind – und übrigens auch für den gemeinsamen, mutigen Beschluß der Eheleute, eine selbstständige Existenz aufzubauen. Beim Vater wird zumindest deutlich, daß er, wenn er seine Tochter auch nicht intellektuell fördern konnte, doch stolz auf sie war und ihr den sozialen Aufstieg gönnte.

Etwas somnambul und etwas rätselhaft: das Ensemble in steter Bewegung (Foto: Theater Dortmund/Birgit Hupfeld)

Recht ordentlich

Wenn man so schnell bei den inhaltlichen Valeurs eines Stückes anlangt, dann spricht das für die Qualität der Inszenierung. Zwei Männer und vier Frauen tragen in sachlich-engagiertem Ton vor, machen neugierig auf zukünftige Taten des neuen Ensembles: Antje Prust, Linda Elsner, Lola Fuchs, Marlena Keil, Mervan Ürkmez, Raphael Westermeier.

Ihre Körperlichkeit steht dabei in einem gewissen Widerspruch zum nüchternen Textprotokoll. Alle sind sie mehr oder weniger immer in Bewegung, getrieben suchend, schematisch agierend, ein wenig rätselhaft, ein wenig somnambul. Etwas emotionale Aufladung durch feinen Gesang hier und da (Musik: Houaïda) wirkt entspannend. Glücklicherweise widersteht die Inszenierung der Versuchung, Motive von Ausgrenzung, Rassismus, Klassengesellschaft oder ähnlichem einzuflechten. Kluge Theaterbesucher kommen auch von alleine darauf, daß es da Bezüge gibt.

Wenig Publikum

Leider kann nicht unerwähnt bleiben, daß zur fünften Aufführung kaum 30 Zuschauer den Weg ins Dortmunder Theater (Großes Haus!) fanden. Vermutlich war es keine gute Idee, in den letzten Wochen der Spielzeit 2020/2021 nicht mehr zu spielen, als dies bei Beachtung der Hygieneauflagen wieder möglich gewesen wäre. Auch ein abgespecktes Sommerprogramm wäre vorstellbar gewesen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. In Dortmund aber herrschte zu lange zu viel Ruhe. Zudem haben Intendantenwechsel, wie eben in Dortmund, oft auch den Verlust von Teilen des alten Stammpublikums zur Folge. Und Korona hat seinen Schrecken noch nicht verloren. Heißt: Das Theater Dortmund muß sein Publikum zurückgewinnen. Wünschen wir ihm Glück dabei.

- Weiterer Termin: 15. Januar 2022

- www.theaterdo.de

Artig, emsig und so weiter – Worte von damals, längst außer Kraft

Als Kinder meistens noch „artig und folgsam“ waren… (der Verfasser dieser Zeilen nicht ausgenommen). (Bild: Privat)

Der Befund ist nicht neu. Im Gegenteil. Wahrscheinlich haben seit den späten 1960er Jahren Kolumnistinnen oder Glossenschreiber schon tausendfach darüber sinniert und gesudelt. Aber jetzt hab‘ ich halt auch gerade mal Lust darauf – und wer will’s mir verwehren?

Wohlan denn!

Gewisse Worte sind so gut wie restlos aus der Sprache verschwunden. Sie „gehen“ sozusagen nicht mehr, sie sind außer Kraft geraten, haben sich verflüchtigt wie ein gasförmiger Stoff. Hält man sie sich vor Augen und Ohren, so klingen sie ganz und gar fremdartig, sie kommen als muffig riechende Verbal-Überbleibsel aus einer anderen Zeit daher, als Mädchen noch den Knicks und Jungen noch den Diener machen sollten. Wie bitte? Was war das nochmal? Es ist fast so weit entfernt wie Kratzfuß und Kotau aus feudalistischen Zeiten.

Die fraglichen Worte betreffen vor allem die einst so besinnungslos gerühmten „Sekundärtugenden“ und lauten beispielsweise:

anstellig

artig

brav

dienstbar

diensteifrig

ehrfürchtig

ehrgeizig

eifrig

eilfertig

emsig

fleißig

folgsam

gehorsam

ritterlich

strebsam

Genug. Es gibt noch ein paar andere. Zusammen ergeben sie ein garstiges Geflecht.

Einst, vor der vielleicht allzu gründlichen 180-Grad-Umwertung, haben derlei Vokabeln hoch im Kurs gestanden, in der Schule gab’s die sprichwörtlichen „Fleißkärtchen“. So sehr sind diese Worte in der gesellschaftlichen Versenkung verschwunden, dass es seltsam anmutet, sie überhaupt für einige Momente ins Gedächtnis zurückzurufen. Werden sie denn noch im Duden registriert? Sind sie nicht Zeichen autoritärer Bevormundung, stehen sie nicht im Ruch des Diktatorischen oder gar des potentiell Faschistoiden?

Auch Worte wie anständig, höflich oder rücksichtsvoll sind inzwischen teilweise kontaminiert – und mit ihnen die entsprechenden Verhaltensweisen. Vielfach werden sie nur noch herablassend, mitleidig, ironisch oder verächtlich erwähnt. In Zeiten des Wutbürgertums, der allzeit „kurzen Zündschnur“ und des ständigen sofortigen Habenwollens gelten sie manchen Menschen kaum noch etwas. Oft scheint es so, als könnte die ach so entspannt zur Schau getragene „Coolness“ jederzeit in Aggression umschlagen. Und das nicht nur, aber verschärft in pandemischen Zeiten.

Wie ich einmal Sylvester Stallone verpasst habe (obwohl er seine Gemälde in Hagen zeigt)

Offenbar gut gelaunt: Sylvester Stallone beim morgendlichen „Medienevent“ im Hagener Osthaus Museum – vor einem seiner Gemälde. (© sabinebrauerphotos)

Um die Überschrift gleich klarzustellen: Natürlich sehe ich den weltbekannten Sylvester Stallone auch sonst nicht, habe ihn überhaupt noch nie leibhaftig gesehen. Doch heute hätte es eine Gelegenheit gegeben, und zwar – man höre und staune – in Hagen.

Im dortigen Osthaus Museum werden jetzt einige seiner Gemälde gezeigt. Der Mann malt, wenn seine Zeit es erlaubt, seit Jahrzehnten leidenschaftlich. Der Hagener Termin wurde denn auch nicht als schnöde Pressekonferenz oder kreuzgewöhnliche Ausstellungs-Vorbesichtigung angekündigt, sondern als „Medienevent“ mit Pressecounter, Check-In, 2G-Regel und sonstigem Zipp und Zapp. Wow!

Als Jungredakteur wäre ich sogleich elektrisiert gewesen. Doch als nunmehr etwas älterer Knabe bin ich, obgleich akkreditiert (dafür Dank) und füglich dreifach geimpft, dann doch nicht hingefahren. Als ich die Wetterprognose (Nullgrade, Glatteisgefahr) hörte und auch noch vernahm, dass Hagen vor Innenstadt-Baustellen derzeit nur so strotze, dachte ich bei mir: Selbst für Stallone möchte ich mir das nicht antun und mir erst recht nicht die Gräten brechen. Sorry.

Das ist ja das Schöne, wenn einem kein Chef-Darsteller mehr etwas vorzuschreiben hat: Man kann manche Dinge auch einfach mal bleiben lassen. Ein solches Versäumnis schmälert das Leben nur ganz unwesentlich; wenn überhaupt.

Kleiner Rückblick nach dem Motto „Was bisher geschah“: Vor ein paar Jahren hat mich ein wilder Haufen männlicher Nachbarn gedrängt, allen etwaigen Feinsinn fahren zu lassen und endlich einmal ein Video von „Rambo“ anzuschauen. Widerstrebend habe ich mich darauf eingelassen, hab’s tapfer durchlitten und mich beim gemeinsamen Videoabend mit Jacques Tati („Mon Oncle“) als zweitem Programmpunkt revanchiert – ein nahezu größtmöglicher Kontrast zum vorherigen Action-Geballer. Was ich damit sagen will? Ich bin „vorgeschädigt“, was Sylvester Stallone angeht, der bekanntlich „Rambo“ verkörpert hat.

Was habe ich heute wohl versäumt? Mit Sicherheit ein ziemliches Medien-Gerangel, ein Blitzlichtgewitter, wie es Hagen höchstens alle paar Jahre erlebt. Dazu Kameras und Mikrofone sonder Zahl. Es dürfte auf diesem Planeten nur wenige geben, die es an globaler Bekanntheit mit Sylvester Stallone aufnehmen können, der ja u. a. auch den legendären Boxer „Rocky“ Balboa gespielt hat. Nach ersten Vorberichten („Stallone kommt nach Hagen“) haben sich denn auch etliche Menschen aus der Region angelegentlich erkundigt, wie und wo sie Sylvester Stallone in Hagen live erleben können. Das vorherrschende Lokalblatt (Westfalenpost) gelobte daraufhin maximale Zurückhaltung in seiner diesbezüglichen Informationspolitik.

Selbige Zeitung begleitete heute Syvester Stallones Erscheinen ganz aufgekratzt. Rund 100 Fans des Filmstars hätten sich denn doch am Osthaus Museum eingefunden (von wem hatten sie wohl die Tipps?). Stallone sei einer schwarzen Limousine entstiegen, von Bodyguards abgeschirmt worden und habe dennoch ein paar Autogramme geschrieben. Nett von ihm. Die Vermutung steht im Raum und ist kaum von der Hand zu weisen: Die meisten Menschen wollen vielleicht gar nicht so sehr Stallones Bilder sehen, sondern den Filmstar himself.

Stolz auf den Coup: Hagens Museumsdirektor Tayfun Belgin mit Sylvester Stallone vor dessen Gemälde „Finding Rocky“. (© sabinebrauerphotos)

Den vorab versandten Presseunterlagen habe ich staunend entnommen, dass die rund 50 Bilder umfassende Stallone-„Retrospektive“ aus Anlass seines 75. Geburtstages (Geburtsdatum 6. Juli 1946) gezeigt werde. Die Gemälde seien „action-geladen“ wie seine Filme, doch auch „feinnervig und vielschichtig“. Zitiert wird Sylvester Stallones Auffassung von der Malerei als der unmittelbarsten aller Künste, die das Seelenleben unverfälschter ausdrücke als etwa die Literatur. Vom Film ganz zu schweigen. Darüber könnte man lange reden. Oder auch nicht.

Demnach hat Sylvester Stallone schon in den später 1960er Jahren mit dem Malen begonnen, als er noch längst nicht der große Kinostar gewesen ist. Schon vor dem Filmscript habe er zuerst auf der Leinwand die berühmte Figur entworfen – auf dem Bild „Finding Rocky“ (1975).

Bisher wurden seine Werke in St. Petersburg (2013) und Nizza (2015) gezeigt. Keine ganz gewöhnliche Abfolge. Jetzt also Hagen. Über die künstlerische Qualität der Bilder erlaube ich mir – aus der Distanz – selbstverständlich keinerlei Urteil. Osthaus-Direktor Tayfun Belgin wird sicherlich nichts dagegen haben, dass sein Institut einmal so richtig starke Publicity-Effekte außer- und oberhalb des sonst Üblichen erzielt. Er hat denn auch ein passendes russisches Sprichwort gefunden, um Stallones Mehrfach-Begabung zu unterstreichen: „Ein talentierter Mensch ist in jeder Hinsicht talentiert.“ In seinem Text „Der Zauber des Seins“ preist Belgin die expressiven Qualitäten dieser Malerei, dieser Zeit- und Gedankenbilder, wie er sie nennt.

Mh. Na gut. Eventuell gehe ich doch noch einmal hin. In aller Ruhe. Wenn der Medienrummel abgeklungen ist.

Sylvester Stallone. Retrospektive zum 75. Geburtstag. Osthaus Museum, Hagen, Museumsplatz 1. Vom 4. Dezember 2021 bis 20. Februar 2022. Di-So 12-18 Uhr. Tel.: 02331 / 207 2138. Derzeit 2G-Regel (geimpft oder genesen) mit Ausweispflicht.

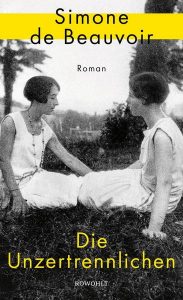

Woran die geliebte Freundin zerbrochen ist – Roman „Die Unzertrennlichen“ aus dem Nachlass von Simone de Beauvoir

Jean-Paul Sartre fand diesen Text seiner Gefährtin Simone de Beauvoir „zu intim“ für eine Veröffentlichung. Wer weiß, was ihn zu diesem Urteil bewogen hat. Jedenfalls schildert die Beauvoir in „Die Unzertrennlichen“ (Original: „Les inséparables“) ihre erste Liebe – zu einer Schulfreundin, die sie mit neun Jahren kennenlernte und die am 25. November 1929 mit nur 21 Jahren jämmerlich gestorben ist – offiziell an viraler Enzephalitis. Nach Erlaubnis der Adoptivtochter Sylvie Le Bon de Beauvoir kam das Manuskript aus dem Nachlass erst 2020 heraus und ist jetzt auf Deutsch erschienen.

Cover des besprochenen Buches: Freundinnen „Zaza“ (links) und Simone des Beauvoir im Jahr 1928. (© Rowohlt Verlag, Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München – Fotografie: Éditions de L’Herne)

Diese Élisabeth Lacoin, genannt „Zaza“ (im Buch: Andrée) muss schon als Kind ein ausgemachter Freigeist gewesen sein, sehr klar und bestimmt in ihren spontanen Äußerungen. Einerseits scherte sie sich nicht darum, was „die Leute“ (wie Lehrer und Mitschülerinnen) dachten. Doch sie war und blieb eingeschnürt in ein großfamiliäres, erzkatholisches Korsett, aus dem sie sich in jenen starren Zeiten dann doch nicht befreien konnte. An diesem Widerspruch, so könnte, ja müsste eine plausible Lesart lauten, ist sie zerbrochen und schließlich zugrunde gegangen. Weitet sich der Blick übers Individuelle hinaus, so dürfte es sich hierbei um einen – leider arg verspätet vorliegenden – Gründungstext der neueren feministischen Bewegung handeln, in dem Motive anklingen, die Beauvoirs Oeuvre prägen. Immerhin sind ein paar Einzelheiten in ihre „Memoiren einer Tochter aus gutem Hause“ eingeflossen.

Simone de Beauvoir (im Buch: Sylvie) hat Zaza auf den ersten Blick bewundert. Mit der Zeit wurde ihr bewusst, dass es wohl nicht nur die übliche Mädchenfreundschaft, sondern eine besondere Art von Liebe sein musste. Inwieweit irgendwann auch sexuelles Begehren hineingespielt hat, wird nicht erwähnt oder erwogen. Ohne Zaza konnte sich Simone ihr Leben jedenfalls nicht mehr vorstellen. Doch die schien über derlei „Gefühlsduseleien“ lange Zeit erhaben zu sein. Schlimmer noch: Als Zaza sich mit 15 Jahren in einen Jungen namens Bernard verliebt (hoffnungslos, weil ihre strenge Mutter den Kontakt unterbindet), ist Simone zutiefst enttäuscht, zeigt sich aber gleichwohl großmütig bereit, der Freundin in seelischer Not zu helfen. Jahrzehnte später hätte man einen solchen Stoff bis hierhin vielleicht als „Coming of Age“-Erzählung bezeichnet. Aber egal. Derlei Zuordnungen führen nicht weit.

Es stellt sich dann auch die „Frauenfrage“

Das zweite Hauptkapitel setzt nach bestandener schulischer Reifeprüfung ein. Zaza trifft Simones philosophisch beschlagenen, doch recht verschrobenen Studienfreund Pascal Blondel (im wahren Leben: Maurice Merleau-Ponty) und scheint an seiner zuversichtlichen Wesensart zu gesunden, woraus sich – wie es so gehen kann – Liebe entfaltet. Simone verspürt nun keine Eifersucht mehr, die Freundin bedeutet ihr nicht mehr alles. Doch immer noch sehr viel. Jener Pascal will seinem alten verwitweten Vater kein weiteres Einsamkeits-Leid bereiten und lehnt vorerst eine Verlobung mit Zaza ab, die eine Perspektive eröffnet hätte. Doch nun soll Zaza nach dem Willen ihrer Eltern für zwei Jahre ins edle englische Cambridge gehen. Zur Probe ihrer Gefühle. In Wartestellung. Vielleicht zur „Abkühlung“. Eine so lange Trennung von Pascal, das will und kann sie nicht aushalten… Als alle Hoffnung schwindet, befällt ein wahnhaftes Fieber Zaza. Ihr ist auf Erden nicht mehr zu helfen.

Nicht nur die genannten „Hauptpersonen“ spielen eine Rolle, skizzenhaft kommen auch andere Frauenleben in den Blick: beispielsweise Zazas ältere Schwester, die partout schnellstens verheiratet werden soll, und zwar mit einem Mann nach Wahl der Eltern; sodann just auch Zazas Mutter und Großmutter. All die gesellschaftlichen Zwänge und Unfreiheiten haben sich ja über Generationen hinweg fortgesetzt. Da stellt sich eben die generelle „Frauenfrage“.

Bedauerlich, dass uns dieser „autofiktionale“ Roman avant la lettre bislang vorenthalten geblieben ist. So überaus lebendig, dialogisch markant aufbereitet, schildert Simone de Beauvoir die betrüblichen Geschehnisse, dass man vor dem inneren Auge gleichsam einen jener französischen (Liebes)-Filme mit tragischem Ausgang ablaufen sieht; wie denn überhaupt dieser Stoff nach kongenialer Verfilmung ruft. An solchen Eindrücken hat sicherlich auch die Übersetzung ihren Anteil.

Die Beauvoir muss in der fraglichen Zeit (1916 bis 1929) ausgiebig Tagebuch geführt haben, so detailreich sind ihre im Roman dargelegten Erinnerungen gefasst. Zweifellos handelt es sich um das Werk einer famosen Schriftstellerin. Da fragt sich abermals, warum Sartre (den Beauvoir im Juli 1929 kennenlernte) von einer Publikation abgeraten hat. Sollten etwa seine höchstpersönlichen Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten…?

Simone de Beauvoir: „Die Unzertrennlichen“. Roman. Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Mit einem Vorwort von Sylvie Le Bon de Beauvoir sowie einem Anhang mit Schwarzweiß-Fotografien und ausgewählten Briefen. Rowohlt Verlag, 144 Seiten (plus nicht paginierter Anhang), 22 Euro.

Ruhrgebiet, Behörden, Berlin, Humor, Tod und Leben – neue Bücher über (fast) alles

Nicht jedes Buch kann hier ausführlich besprochen, manche können aber empfehlend vorgestellt werden. Also sichten wir mal einen kleinen Stapel:

Wie geht’s weiter im Revier?

Da wäre zunächst die Anthologie „wie weiter – 25 literarische aussichten zum ruhrgebiet“ (eichborn verlag, 222 Seiten, 12 Euro), die freilich nur auf dem Cover die Kleinschreibung pflegt. Der Band enthält satte 25 Beiträge mehr oder weniger prominenter Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Revier auskennen und dieser Region einiges abgewinnen. Stellvertretend genannt seien Frank Goosen, Thomas Gsella, Nora Gomringer, Feridun Zaimoglu und Lütfiye Güzel. Die hier nicht Genannten mögen nachsichtig sein, eine komplette Liste läse sich nicht so prickelnd. Die literarischen Zugriffe sind jedenfalls ausgesprochen vielfältig, womit schon eine Stärke des Buches benannt wäre. Prosa steht neben Lyrik, auch das Genre der Graphic Novel kommt in Betracht, wenn es darum geht, wie wir im Sosein des Hier und Jetzt gelandet sind und wie es nun womöglich weitergehen könnte – nicht nur, aber auch „nach Corona“. Zwischen tiefem Ernst, Satire und freischwebendem Jux gibt es hier ebenso viele Spielarten wie Mitwirkende. Ein allemal anregendes, streckenweise auch aufregendes Kaleidoskop von Revier-Phantasien. Allein schon einige Zwischentitel machen Appetit, zum Beispiel: „Das Leben…ein Hinterhof“, „TikTok Meiderich Süd“ oder „Kurze Abhandlung über das Verschwinden der Dinge“. Geradezu unverschämt hoffnungsvoll klingt Frank Goosens Überschrift: „Alles ist gut und es wird noch besser.“ Echt jetzt?

Da wäre zunächst die Anthologie „wie weiter – 25 literarische aussichten zum ruhrgebiet“ (eichborn verlag, 222 Seiten, 12 Euro), die freilich nur auf dem Cover die Kleinschreibung pflegt. Der Band enthält satte 25 Beiträge mehr oder weniger prominenter Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Revier auskennen und dieser Region einiges abgewinnen. Stellvertretend genannt seien Frank Goosen, Thomas Gsella, Nora Gomringer, Feridun Zaimoglu und Lütfiye Güzel. Die hier nicht Genannten mögen nachsichtig sein, eine komplette Liste läse sich nicht so prickelnd. Die literarischen Zugriffe sind jedenfalls ausgesprochen vielfältig, womit schon eine Stärke des Buches benannt wäre. Prosa steht neben Lyrik, auch das Genre der Graphic Novel kommt in Betracht, wenn es darum geht, wie wir im Sosein des Hier und Jetzt gelandet sind und wie es nun womöglich weitergehen könnte – nicht nur, aber auch „nach Corona“. Zwischen tiefem Ernst, Satire und freischwebendem Jux gibt es hier ebenso viele Spielarten wie Mitwirkende. Ein allemal anregendes, streckenweise auch aufregendes Kaleidoskop von Revier-Phantasien. Allein schon einige Zwischentitel machen Appetit, zum Beispiel: „Das Leben…ein Hinterhof“, „TikTok Meiderich Süd“ oder „Kurze Abhandlung über das Verschwinden der Dinge“. Geradezu unverschämt hoffnungsvoll klingt Frank Goosens Überschrift: „Alles ist gut und es wird noch besser.“ Echt jetzt?

Funktionierende Verwaltung

Um mal einen herzhaften Kontrast zu setzen, wenden wir uns nun einem Buch übers trocken anmutende Thema Verwaltungshandeln zu – aber was für einem! Der ruhmreiche Soziologie-Professor (und studierte Jurist) Niklas Luhmann ist, wie nicht allgemein bekannt sein dürfte, in jüngeren Jahren in der niedersächsischen Ministerialverwaltung tätig gewesen und hat ab Anfang der 60er Jahre an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer gewirkt. Theoretische Durchdringung der Materie und praktische Erfahrungen kommen also zusammen in seiner profunden Untersuchung „Die Grenzen der Verwaltung“ (Suhrkamp Verlag, 254 Seiten, 28 Euro), die selbst heute – rund 60 Jahre nach der Niederschrift – noch erhellende Einsichten bereithält. Allen Wandlungen zum Trotz, gibt es ja einen Kernbestand des Verwaltungshandelns, der sich nicht so rasch ändert. Dass funktionsfähige Verwaltungen auch und gerade gegenwärtig ein virulentes (!) Thema sind, wird wohl niemand bestreiten. Bei Luhmann finden sich dazu beispielhafte gedankliche Grundlagen.

Um mal einen herzhaften Kontrast zu setzen, wenden wir uns nun einem Buch übers trocken anmutende Thema Verwaltungshandeln zu – aber was für einem! Der ruhmreiche Soziologie-Professor (und studierte Jurist) Niklas Luhmann ist, wie nicht allgemein bekannt sein dürfte, in jüngeren Jahren in der niedersächsischen Ministerialverwaltung tätig gewesen und hat ab Anfang der 60er Jahre an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer gewirkt. Theoretische Durchdringung der Materie und praktische Erfahrungen kommen also zusammen in seiner profunden Untersuchung „Die Grenzen der Verwaltung“ (Suhrkamp Verlag, 254 Seiten, 28 Euro), die selbst heute – rund 60 Jahre nach der Niederschrift – noch erhellende Einsichten bereithält. Allen Wandlungen zum Trotz, gibt es ja einen Kernbestand des Verwaltungshandelns, der sich nicht so rasch ändert. Dass funktionsfähige Verwaltungen auch und gerade gegenwärtig ein virulentes (!) Thema sind, wird wohl niemand bestreiten. Bei Luhmann finden sich dazu beispielhafte gedankliche Grundlagen.

Wilde Hauptstadt