Wege zu sich selbst: Frühwerke Puccinis zum 100. Todestag in der Philharmonie Essen

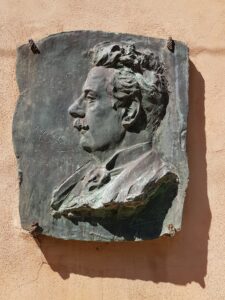

Giacomo Puccini ist vor 100 Jahren, am 29. November 1924, gestorben. Seine Heimatstadt Lucca hat ihm dieses Denkmal gesetzt. (Foto: Werner Häußner)

Die Suche nach dem Funken der Genialität berühmter Komponisten gehört zu den Standards einer glorifizierenden Geschichtsschreibung, die selbst im weit abgelegenen Jugendwerk noch die Ahnung des späteren Meisters erspüren will. Das funktioniert bei Wagner schon nicht und geht bei Giacomo Puccini vollends ins Leere.

Nichts deutet darauf hin, dass aus dem Kirchenmusikschüler aus Lucca und dem bequemen Mailänder Studenten Amilcare Ponchiellis einmal der Schöpfer einer „Tosca“, einer „Madama Butterfly“ oder einer „Turandot“ werden sollte.

Trotzdem ist es eine gute Idee, den 100. Todestag Puccinis (geboren am 22.12.1858 in Lucca, gestorben am 29.11.1924 in Brüssel) zum Anlass zu nehmen, einmal in seiner Jugend zu kramen. Zum einen, weil eine Größe wie Puccini kein Jubiläum braucht, um mit seinem reifen Œuvre im Musikleben der Gegenwart ausreichend präsent und gewürdigt zu sein. Zum anderen, weil gerade der Kontrast zwischen den eifrigen Jugendwerken und den so souverän wirkenden, tatsächlich aber unter unendlichen Mühen entstandenen Opern Aufschluss geben kann, wie der Komponist Puccini zu sich selbst gekommen ist. Es sind nicht die sicherlich unersetzlichen Bemühungen um Kontrapunkt, Harmonielehre oder historische Musik, die den Durchbruch anfeuern. Es ist der Funke, der aus dem Musikdrama springt, der die Fantasie des Autors entfacht und in höchste Höhen treibt.

Dieses zündende Moment ist vielleicht am ehesten in Puccinis „Messa di Gloria“ zu spüren – ein Werk, in dem eben schon Text zur Musik tritt und sich beide unzertrennlich verbinden. Puccini-Biograph Dieter Schickling nennt sie „zeitgenössische Konfektionsware“ und hat damit wohl recht. Hätte die am 12. Juli 1880 in Lucca mit einigem Erfolg uraufgeführte Messe irgendeiner der tüchtigen Zeitgenossen des jungen Puccini geschrieben, läge sie wohl immer noch unbeachtet in irgendeinem Archiv. Puccini selbst hatte kein Interesse mehr an dem Jugendwerk. Doch der Name des Autors bringt die Erlösung: 1952 wurde die Messe wieder ausgegraben.

Zweifelhafte Hymne für die Stadt Rom

Der Essener GMD Andrea Sanguineti. (Foto: Volker Wiciok)

GMD Andrea Sanguineti ist zu danken, dass die Essener Gedenkfeier zum Tod Puccinis vor 100 Jahren nicht in irgendeinem geistlosen Highlight-Potpourri besteht. Er hat die „Messa a quattro voci con orchestra“ – so der korrekte Titel – ins Zentrum seines Vierten Sinfoniekonzerts mit den Essener Philharmonikern gestellt und das Programm mit Orchester-Frühwerken Puccinis aus seinen Studienzeiten in Lucca und Mailand ergänzt.

Sanguineti war aber auch mutig genug, den „Inno a Roma“ von 1919 ins Programm aufzunehmen, ein Stück Propagandamusik, wie sie auch Beethoven, Rossini, Verdi, Wagner und manch andere geschaffen haben. Und wie Wagners Musik in Deutschland, so wurde Puccinis martialische Hymne von den Faschisten vereinnahmt, deren Aufstieg der Maestro unpolitisch unbekümmert verfolgte, ohne seine eher konservativ patriotische Einstellung in Nationalismus oder gar Sympathie umschlagen zu lassen. Sanguineti ließ den „Inno“ richtig krachen und von Pathos triefen – und hat so mehr als in seiner wortreich entschuldigenden Erklärung dazu beigetragen, das Doppelgesicht dieser Musik und ihrer Missbraucher zu entlarven.

Entrückte Stimmung, melodischer Geschmack

Was zeigen die Orchesterwerke des jungen Puccini? Das „Preludio a Orchestra“, das er mit Achtzehn schrieb, steht in den vibrierenden Violin-Piani wohl unter dem Eindruck einer „Aida“-Aufführung, die er 1876 im Teatro Nuovo in Pisa miterlebt hat. Auf den tiefen Saiten intonieren die Geigen ein schmeichelndes Thema, in dem man das Material für eine Opernarie entdecken könnte. Aber von den späteren eleganten Übergängen ist noch nichts zu hören. Auch „Scherzo e Trio“, wohl um 1883 in Mailand entstanden, offenbart Puccinis melodischen Geschmack. Das „Preludio sinfonico“ atmet die entrückte Stimmung eines „Lohengrin“ und zeigt in den Holzbläserharmonien, wie sich Puccini für die Koloristik in der Musik interessiert.

Das bekannteste Werk aus dieser Zeit, das „Capriccio sinfonico“, genießt eine gewisse Bekanntheit, weil Puccini das Vivace daraus in „La Bohème“ wieder verarbeitet hat. „Sinfonisch“ im Sinne einer deutschen Tradition ist da wenig, die Struktur dieser frühen Heldentaten erinnern eher an die Themenreihungen von Opernouvertüren oder an locker gefügte sinfonische Dichtungen. Die Essener Philharmoniker haben diesen anregenden Einblick in die frühe Werkstatt des späteren Operngenies mit Lust und Spiellaune eröffnet.

Dramatisch und unkonventionell

Gedenktafel für Giacomo Puccini in seinem langjährigen Wohnort Torre del Lago. (Foto: Werner Häußner)

In der Messe findet sich keine Spur der späteren Opernmusik zu religiösen Momenten, etwa des falschen Pathos‘ des „Te Deum“ in „Tosca“. Dafür lassen sich zwei Beobachtungen machen: Puccini zeigt seine Stärken als Dramatiker, denn die schildernden Teile etwa des Credo wirken inspirierter als die reflektierend theologischen Passagen. Und er lässt sich nicht nur von Ausdruckskonventionen bestimmen. Das zeigt sich bereits im kontemplativen „Kyrie eleison“: Der Opernchor des Aalto-Theaters gibt ihm gemeinsam mit dem Philharmonischen Chor Essen pastorale Leichtigkeit, hebt aber auch den Kontrast zum „Christe eleison“ mit seinen Marcato-Männerstimmen heraus.

Man darf sich durchaus fragen, welche Gedanken Puccini hegt, etwa wenn er im Gloria das „in terra pax hominibus“ – also der weihnachtliche Wunsch nach Frieden auf Erden – zurücknimmt, als melde er seine leisen Zweifel an. Oder wenn er den Solo-Tenor – Alejandro del Angel singt die Stelle mit markig strahlender Stimme – den Dank an den König des Himmels („gratias agimus tibi“) vielfach wiederholen lässt. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, wird wieder in leuchtender „Aida“-Stimmung besungen.

Das Bekenntnis zum alleine Heiligen („Quoniam tu solus sanctus …“) erklingt dann ganz konventionell in hymnischem Ton, blechgewappnet und fanfarenbegleitet. Sanguineti dirigiert diese Stellen mit Verve und Energie, und die Essener Philharmoniker folgen ihm mit eindringlicher, aber nicht überzogener Wucht. Wobei einzelne Stellen, die wie Schönberg’sche Abweichungen klingen, darauf hindeuten, dass das mühsam überarbeitete Material keineswegs fehlerfrei ist. Und obwohl seine Lehrer den Arbeitseifer des Studenten Puccini bemängelten, zeigt die klassische „Cum sancto spiritu“-Fuge, dass er sich auch dieses Metier vertraut gemacht hat.

Der zweite Solist der Messe, Massimo Cavaletti, bestätigt im „Benedictus“ und im Duett mit dem Tenor im „Agnus Dei“ den Eindruck aus der neuen Aalto-Produktion von Verdis „La forza del destino“: Sein Bariton ist klangvoll, sicher positioniert und bei aller Wucht in der Lage, eine melodische Linie flexibel zu gestalten.

Mit den Chören haben Patrick Jaskolka und Wolfram-Maria Märtig ganze Arbeit geleistet: Ein paar schwummrige Stellen zu Beginn, ein paar Unebenheiten bei den Frauenstimmen in heikel zurückzunehmenden Momenten sind schnell vergessen, wenn der Chor im Credo konzentriert und klangstark agiert, beim Hinweis auf die Auferstehung der Toten die Apokalypse von Verdis „Requiem“ anklingen lässt, die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ in lichterfülltem Dolce besingt und das „Sanctus“ ohne triumphale Geste wie in verhaltenem Staunen ausdrückt. Es sind diese fast zärtlichen Augenblicke, in denen der Chor seine Stärke ausspielt.

Als die Messe ohne knallige Schlussakkorde zu Ende geht, zeigt das Publikum viel Sympathie in herzlichem Beifall, den Sanguineti, der Chor und Wolfgang Kläsener an der Orgel mit einer geistlichen Miniatur Puccinis, dem „Requiem alla memoria di Giuseppe Verdi“ von 1905 belohnen.