Kreisende Lichtgewitter: Die Uraufführung von „Oracle“ bei der Ruhrtriennale erweist sich als prozessverliebtes Spektakel

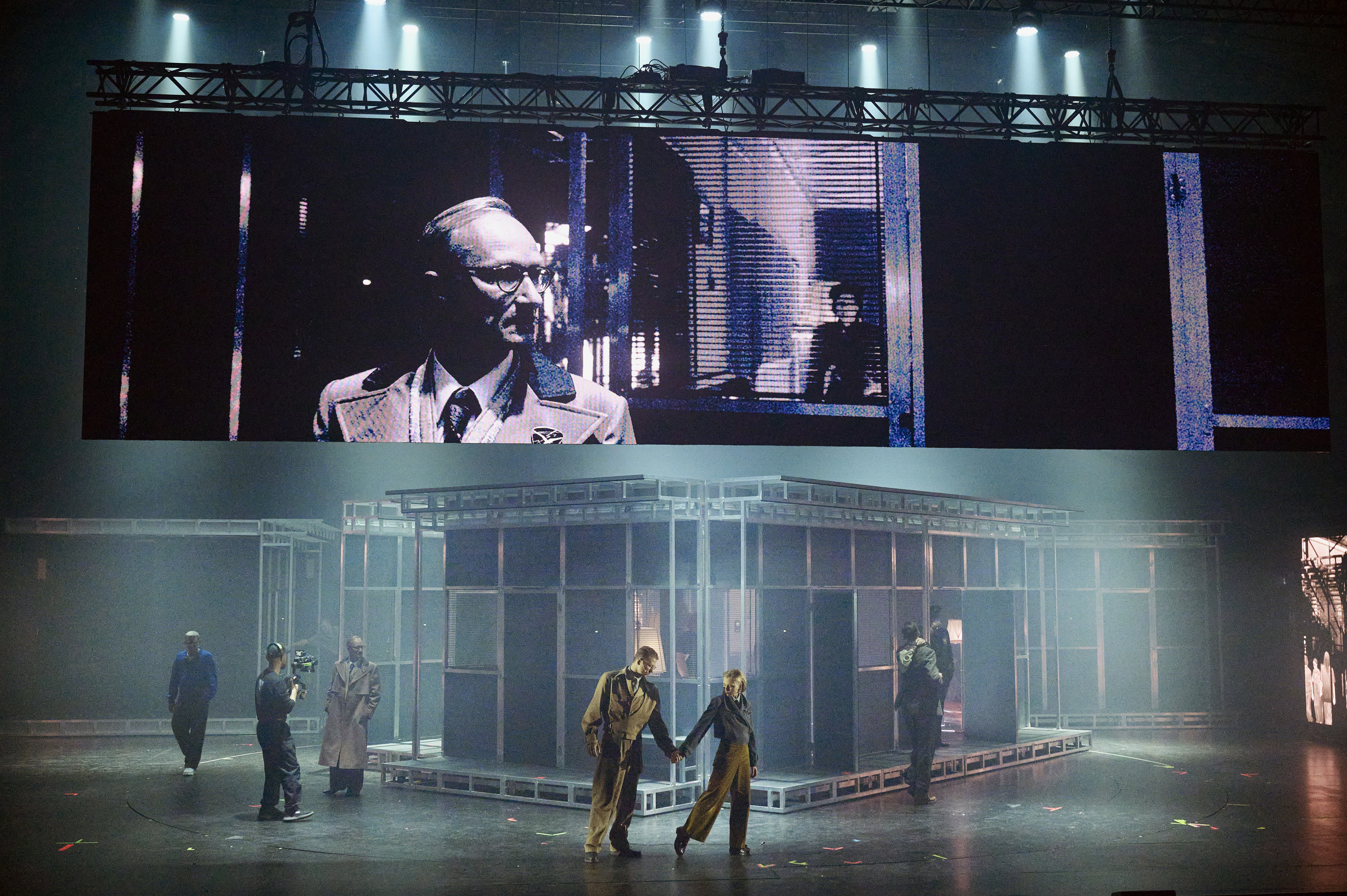

Oben und unten, damals und heute: Szenenfoto aus der Uraufführung von „Oracle“ bei der Ruhrtriennale (Foto: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale)

Vielleicht ist es eine Folge omnipräsenten Konsums: Bei einer aufwendigen, bombastischen Verpackung stört es viele Menschen nicht mehr, wenn der Inhalt nicht einmal die Hälfte des Volumens füllt. Als solch vorgebliche Wundertüte entpuppt sich die Uraufführung der Multimediashow „Oracle“ bei der Ruhrtriennale, mit der Regisseur Łukasz Twarkowski seine Wissenschafts-Trilogie fortsetzt.

In der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord berauscht sich das Publikum an einem gut vierstündigen Spektakel mit Lichtgewittern, Livekameras und dröhnenden Beats, das sich um Fragen der Künstlichen Intelligenz dreht. Das ist im Wortsinn zu verstehen, denn die Bühne – und mit ihr die Produktion – kreist stundenlang um sich selbst. Die Gemeinschaftsarbeit mit dem Dailes Theatre (Riga) wird auf Lettisch gezeigt, mit deutschen und englischen Untertiteln. Interessant wird sie aber erst im Abspann. Der liefert in mehreren Textblöcken nach, welche Personen am Spiel um den britischen Mathematiker Alan Turing mitgewirkt haben – und warum.

Im britischen Zentrum für Kryptoanalyse im Zweiten Weltkrieg spielt der erste Teil von „Oracle“. Der Darsteller von Alan Turing lehnt an der Wand: Wie er heißt, verrät leider weder der Programmzettel noch die Website der Triennale. (Foto: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale)

Von Leben und Werk des genial begabten Turing, Urvater der Algorithmen und Pionier der Computerentwicklung, wird nur eine Episode näher beleuchtet: die Erfindung der sogenannten „Bombe“, ein elektromechanisches Gerät, das den als unknackbaren geltenden Enigma-Code der Nazis entschlüsseln konnte und so den Zweiten Weltkrieg um einige Jahre verkürzt hat. Den Weg zu diesem Durchbruch zeigt Twarkowski in fragmentierter Form, aufgeteilt auf Videowände (für die Bilder der Live-Kameras) und auf Innenräume in verschiebbaren Würfeln, die teils transparent, teils durch Jalousien geschützt sind. Bletchley Park, das britische Zentrum für Kryptoanalyse im Zweiten Weltkrieg, erinnert im Bühnendesign von Fabien Lédé an ein Hauptquartier aus amerikanischen TV-Krimiserien.

Die Verschachtelung der Ebenen und Erzählstränge, das Nebeneinander der Zeitfenster ist gewollt. Es gibt Risse und Sprünge, zum Beispiel vom Großbritannien der Kriegsjahre zu einer fiktiven Fernsehshow im Jahr 2023, in der ein gewisser Blake darauf beharrt, dass die Künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat, statt es nur zu simulieren. Dass es sich dabei um Blake Lemoine handelt, einen Google-Ingenieur, verrät erst der Abspann.

Der Darsteller von Alan Turing und die Hedy Lamarr verkörpernde Schauspielerin (Foto: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale)

Auch andere Figuren bleiben lange rätselhaft. Die Frau mit dem Sternenkranz auf den Schultern ist der Hollywood-Star Hedy Lamarr, die einst als „schönste Frau der Welt“ galt, zugleich aber mit dem Komponisten George Antheil das Frequenzsprungverfahren entwickelte, das Torpedos steuern half und zur Grundlage von Technologien wie Bluetooth, WLAN und GPS wurde. Aber wer genau sind Helen, Thommy, Joan? Ist mit Werner vielleicht Werner Heisenberg gemeint? Spielt Ada auf die englische Mathematikerin Ada Lovelace an, Tochter des Dichter Lord Byron? Soll der Chinese, der gelegentlich auftaucht, die technische Bedrohung aus dem Reich der Mitte symbolisieren? Fragen über Fragen. Nicht einmal der Programmzettel macht sich die Mühe, die Rollen aufzuführen, die das Ensemble verkörpert.

Den Text für „Oracle“ hat Anka Herbut während der Proben geschrieben, als Reaktion auf die Darstellenden. Vieles ist aus Improvisationen entstanden. Das fehlende Skript merkt man der Produktion deutlich an. Zu erleben ist eine ebenso ambitionierte wie misslungene Stückentwicklung: ausufernd, mit oft banalen Dialogen, die sich vor der Folie der Kriegsereignisse bedeutungsschwer geben.

Wo es um Muster („Patterns“) geht, um die Struktur von Zahlenfolgen, liegt das Spiel mit Wiederholungsschleifen („Loops“) natürlich nahe. In dieser Uraufführung wirken sie jedoch nicht sinnfällig, sondern redundant. Anderes ist dafür bis zur Unverständlichkeit elliptisch: Wer nicht weiß, dass Turing vermutlich Selbstmord beging, indem er in einen vergifteten Apfel biss, wird kaum begreifen, warum Schneewittchen durch die Szene geistert (deren Gesicht Walt Disney nach dem Vorbild von Hedy Lamarr schuf).

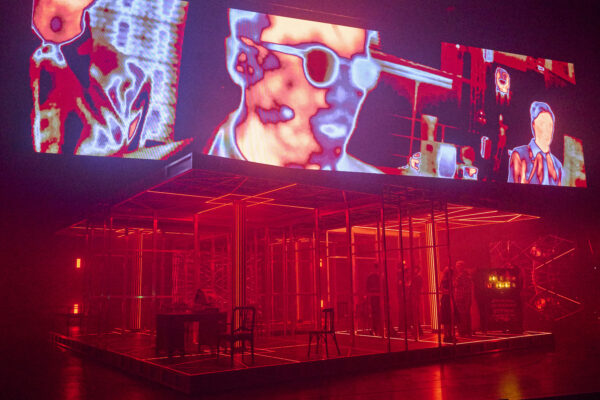

Fehlfarbener Wahn: Dem vierstündigen Stück hätte eine Kürzung um die Hälfte nicht geschadet. (Foto: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale)

Das Schauspielensemble macht seine Sache großartig, ist aber nicht zu beneiden. Denn nach der Pause trudelt die Produktion vollends ins Haltlose. Weil Alan Turing homosexuell war und der frühe Tod seines Jugendfreunds Christopher Morcom ihn anregte, sich intensiv mit Fragen des Bewusstseins und mit der Möglichkeit „denkender“ Maschinen zu beschäftigen, inszeniert Twarkowski eine Séance. Die Kameraleute filmen, wie sich die Darstellerriege um einen Tisch versammelt und Ada zum Medium auserkoren wird. Der Rest gleicht einem exorzistischen Exzess. Gebrüll, zuckende Lichter, wummernde Musik, verzerrte und fehlfarbene Figuren auf Videoleinwänden. Wer sich das zumuten möchte, sollte besser nicht herzkrank sein.

Desillusioniert blickt die Darstellerin der Hedy Lamarr am Ende in den Spiegel. Sie wolle lieber für ihre Erfindungen in Erinnerung bleiben, sagt sie, als für ihr schönes Gesicht, für den oberflächlichen Reiz eines Glamour-Girls. Nach diesem Abend möchte man ihr zurufen: „Vielleicht sollten Sie sich das abschminken, Mylady.“

(Karten und Informationen: https://www.ruhrtriennale.de/de/programm/oracle/176)