„InformELLE“ in Hagen – späte Gerechtigkeit für die Künstlerinnen

Mary Bauermeister: Untitled, 1959. Kasein-Tempera, Gouache auf Papier, 49 x 61 cm (Mary Bauermeister Art Estate, Foto Margot Gottschling © VG Bild-Kunst, Bonn 2025)

Diese Ausstellung war überfällig, erst recht in Hagen: Mit der anregenden, stellenweise auch aufregenden Schau „InformELLE“ werden endlich die Künstlerinnen (daher das frankophone Wortspiel mit „ELLE“) des Informel als eigenständige Könnerinnen des Metiers gewürdigt.

Das Informel als Zweig der Abstraktion kam in den 1950er Jahren auf. Die körperliche Energie beim gestisch ausagierten Schaffensprozess und die von Gegenständlichkeit gelöste Materialität der Werke rückten in den Vordergrund. Für lange Zeit waren auf diesem Felde fast nur männliche Protagonisten weithin sichtbar. Jetzt widerfährt den Frauen doch noch späte Gerechtigkeit.

Wie gut, dass das Hagener Emil Schumacher Museum (ESMH) den mehrjährig vorbereiteten Planungen mit Kassel und Schweinfurt noch rechtzeitig beispringen konnte. Wo, wenn nicht hier, hätte das Informel in allen Ausprägungen eine passendere Heimstatt?

Kühner Pioniergeist und starke Widerstände

Der Überblick umfasst 99 Arbeiten von 16 Künstlerinnen (14 Malerinnen, zwei Bildhauerinnen). Über jede einzelne dieser Frauen gibt es Geschichten, die von kühnem Pioniergeist und – nur teilweise überwundenen – Widerständen zeugen. Selbst eine Künstlerin wie Marie-Louise von Rogister, die mit dem seinerzeit maßgeblichen Kunstkritiker Albert Schulze-Vellinghausen (FAZ) verheiratet war, hat von dieser Liaison offenbar kaum profitiert. Und auch Hagens „Säulenheiliger“ Emil Schumacher hat wohl wenig getan, um Frauen ins Rampenlicht der Kunstszene zu verhelfen. So war der Zeitgeist.

Maria Lassnig: Ohne Titel, ca. 1959-61, Öl auf Leinwand (Maria Lassnig Stiftung, Wien, Foto: Maria Lassnig Stiftung, Wien © VG Bild-Kunst, Bonn 2025/Maria Lassnig Foundation)

Vielfach seien „die Kerle“ eben lieber unter sich geblieben, wie ESMH-Leiter Rouven Lotz feststellt. Galeristen fürchteten um ihre Investitionen, weil Künstlerinnen ja schwanger werden und somit durch familiäre Arbeit länger „ausfallen“ konnten. Viele Herren des Kunstbetriebs tranken halt lieber ihr Vernissagen-Bierchen oder andere Tröpfchen mit männlichen Kumpanen. So war und blieb es ganz selbstverständlich, bis weit in die 1970er Jahre hinein.

Im Trauzimmer auf „falsche Gedanken“ kommen

Und so kam es, dass selbst Künstlerinnen, die in den 50ern als rare Ausnahmen an der Kasseler documenta oder der Biennale in Venedig teilgenommen hatten, in späteren Jahren weitgehend in Vergessenheit gerieten. Wenn wirklich einmal eine Frau reüssierte, kam schnell das Klischee auf, ihre Kunst trage im Grunde „männliche Züge“.

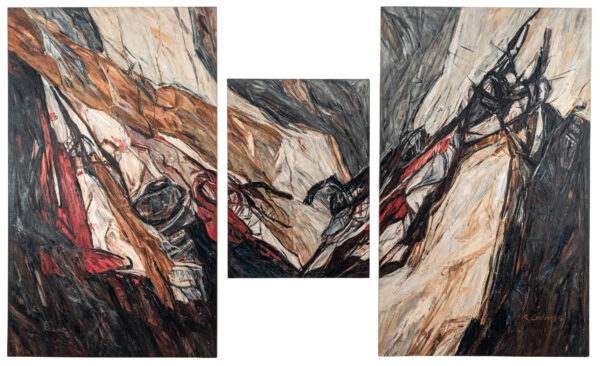

Besondere Aufmerksamkeit wird in Hagen der Künstlerin Roswitha Lüder zuteil, die ehedem hier gewohnt hat und dann nach Herdecke gezogen ist. Die heute 90-Jährige legt selbstbewusst Wert auf die Feststellung, dass sie durch ihr künstlerisches Schaffen den Großteil der finanziellen Mittel zum Hausbau beigetragen habe – und nicht so sehr ihr Mann, der gleichfalls künstlerisch tätige Rudolf Vombek. 1965 hat Frau Lüder ein Triptychon fürs Trauzimmer des neuen Hagener Rathauses gemalt. Konservative Gemüter, allen voran ein Ratsherr, wähnten, das dynamische Bild bringe Brautpaare auf „falsche Gedanken“, und sorgten damals rasch für die Entfernung des Großformats. Wer da wohl tatsächlich auf „falsche Gedanken“ gekommen war?

Roswitha Lüder: Triptychon für das Trauzimmer des Hagener Rathauses, 1969, Öl auf Leinwand (Osthaus Museum, Hagen, Foto: Emil Schumacher Museum Hagen ESMH, Joachim Schwingel © VG Bild-Kunst, Bonn 2025)

Bei näherer Betrachtung erweist sich, dass die 16 Künstlerinnen je eigenständige Positionen vertreten haben, die denen zeitgleich schaffender Männer durchaus ebenbürtig waren. Famos etwa die Entwicklung der später denn doch zu großem Ruhm gelangten Österreicherin Maria Lassnig, für die das Informel freilich nur eine (notwendige) Durchgangsphase auf dem Weg zu einer neuen Figuration inniger Körperbilder gewesen ist. Die Lassnig-Leihgaben kommen übrigens aus Siegen, wo sie zur Sammlung Lambrecht-Schadeberg gehören, die sich auf Träger(innen) des Rubens-Preises konzentriert.

Auch Mary Bauermeister, die mit dem Avantgarde-Komponisten Karlheinz Stockhausen verheiratet war, verharrte nicht im Informel, sondern wurde im Lauf der Zeit zu einer Leitfigur der Fluxus-Bewegung.

Helen Dahm: Raumgitter auf Blau, 1958, Mischtechnik auf Leinwand (Hessen Kassel Heritage, Neue Galerie. Foto: Thomas Gerber, Burgdorf © Helen Dahm Gesellschaft, Oetwil am See)

Vollends erstaunlich der Sonderweg der Schweizerin Helen Dahm, die bereits 1878 geboren wurde und sich noch mit über 70 Jahren der informellen Abstraktion zuwandte. Zündfunken waren 1957 die Faszination durch den Sputnik-Satelliten und phantastische Vorstellungen vom Weltall.

Die Magnetwirkung von Paris

Für etliche der 16 Künstlerinnen war in den 50er und frühen 60er Jahren Paris der biographische und berufliche Magnet. Vor allem dort ergab es sich, dass das Informel zum europäischen Phänomen werden konnte. So sind denn auch in Hagen Schöpfungen z. B. von Natalia Dumitresco (Rumänien), Juana Francés (Spanien), Judit Reigl (Ungarn) und Maria Helena Vieira da Silva (Portugal) zu sehen. Ihre Kunst überwand buchstäblich Grenzen.

Mag auch die Interessenlage der Frauen ähnlich gewesen sein, so hat doch jede ihren ureigenen Weg beschritten. Der Begriff Informel, so zeigt sich hier abermals, ist eigentlich eine Hilfskonstruktion, die recht verschiedene Stile bezeichnet. Umso vielfältiger ist der Rundgang durch die Schau.

„InformELLE. Künstlerinnen der 1950er/60er Jahre“. Emil Schumacher Museum, Hagen (ESMH), Museumsplatz 1-2. Bis 11. Januar 2026. Geöffnet Di-So 12-18 Uhr, Mo geschlossen. Zweisprachiger Katalog (dt./engl.) 45 Euro. www.esmh.de

_________________________________

Der Beitrag ist in ähnlicher Form zuerst im Kulturmagazin Westfalenspiegel (Münster) erschienen: www.westfalenspiegel.de