Rekonstruktion einer Abtreibung von 1964 – „Das Ereignis“ von Annie Ernaux

Oktober 1963. Eine Studentin ist schwanger. Sie will das Kind nicht bekommen. Was daraus folgt, ist heute kaum noch vorstellbar. Auch deshalb hat es Annie Ernaux lange Zeit später aufgeschrieben. Die Erinnerung hat ihr über Jahrzehnte keine Ruhe gelassen. Ihr im Jahr 2000 erschienener, denkbar schmerzlicher Erlebens-Bericht „L’événement“ ist erst jetzt auf Deutsch erschienen und heißt „Das Ereignis“.

Mit Hilfe alter Kalender-Einträge und Tagebuch-Notizen hat Annie Ernaux versucht, nachträglich zur damaligen Wahrheit vorzudringen, Worte für das eigentlich unsagbare (nicht: unsägliche), jedenfalls ungeheure Geschehen zu finden, das hernach – im Laufe der späten 1960er und der 1970er Jahre – zur scheinbaren, vielfach achselzuckend hingenommenen „Normalität“ geronnen zu sein schien.

Im Bann des strikten Verbots

Anno 1963 war Abtreibung strikt verboten. Es war praktisch unmöglich, einfach so an eine entsprechende Adresse heranzukommen – erst recht für junge Frauen in erzkatholischen französischen Provinzstädten wie Rouen. Diese einschnürenden Umstände bleiben in jeder Zeile spürbar.

Ein möglicher Ratgeber, dem die Erzählende sich damals anvertraut, will erst einmal mit ihr schlafen. Als unverheiratete Schwangere gilt sie ihm „traditionsgemäß“ als Freiwild. Zwar gibt sie ihm nicht nach, doch nimmt sie sogar dieses Ansinnen pragmatisch hin. Ihr bleibt vielleicht nichts anderes übrig, will sie nicht riskieren, dass die Mitwelt von ihrer Notlage und der geplanten Straftat erfährt.

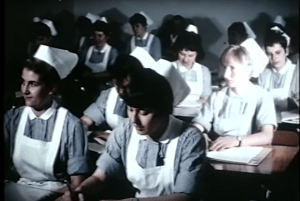

Es vergehen Wochen und Monate, ohne dass sich ein Ausweg ergibt. Bedrohlich verdichtet sich die angsterfüllte Zeit. Keine verlässlichen Informationen, nur Gerüchte und vage Hoffnungen. Von ihrem vorherigen Studentinnen-Alltag sieht sich Annie Ernaux derweil völlig entfremdet, wie abgestemmt. Sie fühlt sich nicht mehr als (aus einfachen Verhältnissen stammende) Intellektuelle, auch nicht mehr als junges Mädchen. Ein mehrfacher Identitätsverlust, der vorerst große Leerstellen hinterlässt.

Schonungslose Schilderungen

Streckenweise geht es in diesem Buch ausgesprochen drastisch zu, Dinge und Empfindungen werden schonungslos benannt. In ihrer Verzweiflung greift die junge Frau zur „Selbstbehandlung“ mit einer Stricknadel. Sie fragt sich, ob sie darüber schreiben dürfe und kommt zu dem Schluss: Aber ja! Alles andere würde die Wahrheit verschleiern. Zitat: „Etwas erlebt zu haben, egal, was es ist, verleiht einem das unveräußerliche Recht, darüber zu schreiben.“

Wenige Seiten später heißt es: „Denn etwas in der Vorstellung oder in der Erinnerung zu sehen, ist die Grundlage jedes Schreibens.“ Solches Schreiben wiederum ist spürbar durchdrungen von Notwendigkeit. Was das Innenleben anbelangt, bleiben die Schattierungen der Erinnerung in diesem Falle eher flüchtig. Das Konkrete, Körperliche und Materielle (Orte, Instrumente, medizinische und juristische Gegebenheiten) haben sich jedoch nachhaltig eingeprägt.

Im Januar 1964 führt der Weg dann doch zu einer „Engelmacherin“ in Paris. Die hochnervöse, zudem geldgierige Frau führt eine Sonde ein, mit der die Schwangere tagelang herumläuft – mit einem erbarmungswürdigen, trostlosen Verlassenheits-Gefühl. Es ist ein im betäubenden Gleichmaß fließendes Unglück. Wenn überhaupt, dann macht ein derartig lakonischer, illusionsloser und vollkommen ideologiefreier Text das körperliche und seelische Elend ansatzweise fassbar – gewiss nicht nur, aber wohl besonders für Frauen.

Antriebe und Grenzen des Schreibens

Die damaligen Zustände und Gefühle lassen sich nicht gänzlich rekonstruieren. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, sich schreibend anzunähern, die Geschehnisse zwar womöglich anders, doch wahrhaftig zu schildern, so dass das Resultat den wirklichen Vorgängen entspricht. Angestrebt wird, einen Text „zur Welt zu bringen“, der seinerseits so viel Wahrheit wie möglich in die Welt bringt. Eine andere Art der Geburt. Überhaupt ist dies nicht nur ein Buch über Abtreibung, sondern auch eines über Antriebe, Möglichkeiten und Grenzen des Schreibens, das eben auch ein Hervorbringen ist.

Die ganze gewaltsame Wahrheit einer Abtreibung (zumal unter solchen Bedingungen) bricht schließlich buchstäblich hervor, als die willentlich eingeleitete Fehlgeburt sich im Beisein einer Freundin ereignet: „Wir sind in meinem Zimmer. Ich sitze mit dem Fötus zwischen den Beinen auf dem Bett. Wir wissen beide nicht, was wir tun sollen. Ich sage zu O., dass die Nabelschnur durchtrennt werden muss.“ So. Und dann noch schrecklicher. Es ist nichts, was sich leichthin abtun ließe.

Nicht nur lächerlich, sondern geradezu abgründig mutet eine Episode nach der eigentlichen Abtreibung an. Wegen Komplikationen ist eine Nachbehandlung dringend erforderlich. Ein Arzt bedauert seine Unfreundlichkeit vor dem Eingriff. Hätte er doch nur gewusst, so lässt er durchblicken, dass die Patientin gleichfalls eine Studierte ist, dass sie gleichsam in seine gehobene Kaste gehört, dann, ja dann hätte er sich anders verhalten…

Nach all dem und trotz all dem, so hält Annie Ernaux schließlich fest, habe sich bei ihr ein starker Kinderwunsch eingestellt. Tatsächlich hat sie 1964 (!) und 1968 zwei Kinder bekommen und großgezogen. Aber davon steht nichts mehr in diesem erschütternden Buch.

Annie Ernaux: „Das Ereignis“. Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp Verlag (Bibliothek Suhrkamp), 104 Seiten, 18 Euro.