Zwischen Pandemie und neuen Perspektiven – die Pläne der Kunsthalle Bielefeld

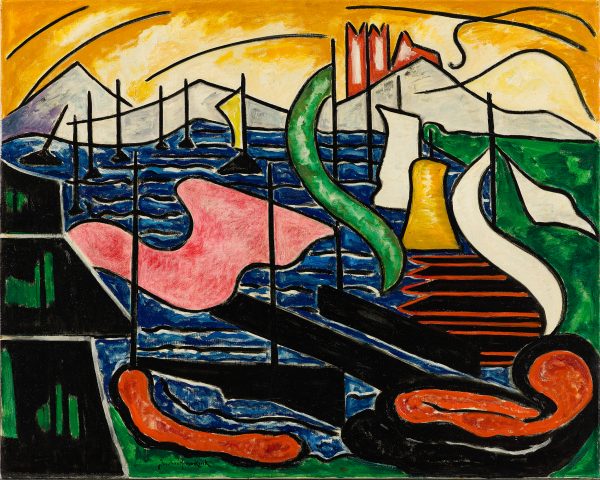

„Kompromisslos modern“: Jacoba van Heemskerck: „Meer mit Schiffen“, 1915, Öl auf Leinwand (© Kunstmuseum Den Haag)

Mag ja sein, dass es Bielefeld „nicht gibt“, wie Scherzbolde unermüdlich behaupten. Auf jeden Fall aber gibt es die Kunsthalle Bielefeld. Und die bzw. ihr Team hat jetzt per Videokonferenz Pläne für die nähere Zukunft vorgestellt. Eine Essenz: Auch nach der Corona-Pandemie dürfte es dauerhaft mehr digitale Angebote geben als ehedem, beispielsweise Online-Führungen. Und: Mehr als zuvor werden immer mal wieder die eigenen Sammlungsbestände im Blickpunkt stehen.

Die Schweizerin Christina Vegh, erst seit rund einem Jahr als Direktorin des Hauses tätig und noch dabei, die Kollektion in ihrer ganzen Breite und Tiefe kennenzulernen, sieht darin auch für andere Museen eine Zukunftsperspektive. Gewiss werde es weiterhin Wechselausstellungen geben, doch im Sinne einer größeren Nachhaltigkeit und Ressourcen-Schonung werde auch andernorts zunehmend Eigenbesitz in den Vordergrund rücken. Wahrscheinlich nicht nur eine ökologische, sondern auch eine finanzielle Frage. Derweil sorgt sich Frau Vegh bereits, dass das Medienecho eventuell leiser ausfallen könnte, wenn öfter Kunst aus eigenen Depots ans Tageslicht kommt. Gut möglich, denn die Presse bevorzugt seit jeher meist das Neue und Spektakuläre.

Flexibel genug, um Ausstellungen zu verlängern

Vorerst bleibt, wie alle deutschen Museen, auch die Kunsthalle Bielefeld geschlossen. Zum Glück war der Bielefelder Planungsrahmen so flexibel, dass die eigentlich schon „laufenden“ Ausstellungen bis zum 30. Mai verlängert werden können, darunter Monica Bonvicini mit ihrer Präsentation „Lover’s Material“ und Jeremy Deller mit „Wir haben die Schnauze voll“. Man ahnt hier schon, dass sie in Bielefeld appellative Titel schätzen. Übrigens hat es sich auch in Sachen Flexibilität ausgezahlt, dass mit Christina Vegh eine neue Leiterin angetreten ist: Ihre Planungen seien „noch nicht so zementiert gewesen“, wie sie sagt. Doch natürlich mussten auch Künstler(innen) und Leihgeber mitspielen.

„Lover’s Material“: Monica Bonvicini „In My Hand“, 2019 (© Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Photo: Jens Ziehe – Courtesy of the Artist and Mitchell-Innes & Nash, New York)

Bis September sollen – ob nun zunächst per Online-Führungen oder möglichst bald leibhaftig – Jeff Walls künstlerische Statements zum Themenkreis Denkmal und Sockel zu sehen sein. Sie nehmen u. a. direkten Bezug auf Auguste Rodins „Denker“, dessen Bielefelder Sockelplatz freilich noch für einige Zeit vielsagend leer bleibt, weil die Skulptur noch auf Reisen ist. Unterdessen wurden Menschen im Raum Bielefeld via Medien gebeten, sich Gedanken übers Denken und den Denker zu machen. Das eingesandte Material wird noch gesichtet und dann ausgebreitet. Termin zum Vormerken: Am 17. März um 18 Uhr unserer Zeit wird Jeff Wall in einem live gestreamten Künstlergespräch den Ansatz seiner „Interventionen“ näher erläutern. Er wird aus Vancouver (Kanada) zugeschaltet. (Anmeldung beim Mitarbeiter Matthias Albrecht / siehe dazu den Link zur Homepage am Schluss dieses Beitrags).

Klassische Moderne – nicht nur aus den Niederlanden

Und was wird sich im Sommer 2021 zutragen? Ab 19. Juni und bis zum 5. September werden Werke der niederländischen Künstlerin Jacoba van Heemskerck (1876-1923) gezeigt, die Überschrift lautet ganz entschieden: „Kompromisslos modern“. Heemskerck war im frühen 20. Jahrhundert in Berlin präsent, und zwar in Herwarth Waldens „Sturm“-Galerie, die 1912 im Gefolge der legendären Zeitschrift „Der Sturm“ (seit 1910) gegründet wurde. Ausgehend vom Pointillismus, eignete sie sich das kubistische und expressionistische Formvokabular an und gelangte schließlich zu kunsthandwerklichen Glasarbeiten. Beeinflusst von anthroposophischem Gedankengut, erstrebte sie eine „höhere Geistigkeit“, die in häufig wiederholten Motiven (Bäume, Segelschiffe) zum Ausdruck kommt. Die Schau setzt die Reihe über Künstlerinnen der Klassischen Moderne fort, die u. a. mit Sonia Delaunay und Sophie Taeuber-Arp begonnen hatte.

Zeitgleich zur Heemskerck-Retrospektive gibt es einen dazu passenden Einblick in die Bielefelder Sammlung: „Wir waren im Sturm“ versammelt Werke von Künstlern, die just zum erweiterten Kreis um den erwähnten Herwarth Walden zählten, beispielsweise Heinrich Campendonk, Marc Chagall, Robert und Sonia Delaunay, Paul Klee, August Macke und Gabriele Münter.

Ebenfalls für die Zeit vom 19. Juni bis zum 5. September vorgesehen sind John Millers Erkundungen zum Thema „Öffentlichkeit/Gegenöffentlichkeit“. Miller entwirft und konstruiert fotografisch bzw. filmisch festgehaltene Situationen, die von beigegebenen Texten dementiert werden – zuweilen durch Behauptung des schieren Gegenteils dessen, was zu sehen ist – womöglich eine fruchtbare Irritation, die vielfach im Stile von PowerPoint-Präsentationen erfolgt. Letzten Endes geht es auch darum, Widersprüche und Gegenmeinungen auszuhalten. Fürwahr kein geringes Thema in diesen gespaltenen Zeiten.

An Beuys kommt heuer niemand vorbei

Ab Herbst (9. Oktober 2021 bis 9. Januar 2022) schließt sich wieder eine dieser knackig betitelten Ausstellungen an: „Köpfe, Küsse, Kämpfe“ heißt die Werkschau von Nicole Eisenman aus New York, die vorwiegend aus zeichnerischen und malerischen Arbeiten bestehen und über zwei Etagen ausgebreitet werden soll. Angekündigt wird die künstlerische Sondierung künftiger Lebensmodelle, die – dem Zeitgeist entsprechend – zumal feministische und queere Anschauungen aufgreifen wird.

Schließlich noch Joseph Beuys, dem heuer alle Kunstwelt huldigt, denn er ist im Mai vor 100 Jahren geboren worden. Schelmische Titelfrage: „Beuys war nie in Bielefeld?!“ Nun ja. Ab 9. Oktober 2021 (und bis 9. Januar 2022) soll jedenfalls seine gigantische Baumpflanzaktion „7000 Eichen“ rückblickend gewürdigt werden, die zwar vor allem in Kassel, aber anno 1985 eben auch in Bielefeld ein paar Spuren hinterlassen hat. Also muss es Bielefeld wohl doch geben.

Kunsthalle Bielefeld. Artur-Ladebeck-Straße 5. Vorerst weiterhin geschlossen. Online: www.kunsthalle-bielefeld.de

Das Revier als Spannungsfeld: Die Schweizerin Barbara Frey wird von 2021 bis 2023 die Ruhrtriennale leiten

Die künftige Ruhrtriennale-Chefin Barbara Frey (rechts) mit NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. (Foto: Tobias Kreutzer/MKW)

„Das ist also der Rhein“, sagt Barbara Frey und schaut interessiert aus dem Fenster des NRW-Landtags, an dem der Fluss so behäbig vorbeifließt. „Als Baselerin erinnert er mich an meine Heimat.“

Heute wurde die Theaterregisseurin und ehemalige Intendantin des Zürcher Schauspielhauses von NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen als künftige Leiterin der Ruhrtriennale für die Spielzeiten 2021-2023 in Düsseldorf vorgestellt – just nach der Sitzung des Aufsichtsrats der Kultur Ruhr GmbH, die Barbara Frey soeben ernannt hatte.

Schon bald erfolgt dann ihr Umzug an einen weiteren Fluss, nämlich die Ruhr: Frey will während der von ihr verantworteten Triennale in Bochum Wohnung nehmen, in diesem Herbst beginnen bereits ihre Vorbereitungen für ihre drei Triennale-Spielzeiten.

Besonders beeindruckt zeigte sich Frey von den Spielorten der Triennale, die sie im Vorfeld besucht hatte: „Man spürt dort immer noch, dass die Menschen damals einen Aufbruch in eine neue Zeit unternommen haben, das Zeitalter der Industrialisierung“, sagt sie. „Gleichzeitig atmet alles eine bleierne Vergangenheit“. Diese Spannung erfülle sie mit künstlerischer Energie, die sie mit ihrem Team in lebendiges (Musik-)Theater umsetzen will.

Viele Erfahrungen, viele Kontakte

Konkretes zum Programm konnte heute naturgemäß noch nicht genannt werden, doch ihre ästhetischen Antennen sind bereits ausgerichtet. Als Musikerin, genauer Schlagzeugerin, philosophierte Frey sogleich über das Spannungsfeld Krach und Stille: „Was für ein Lärm damals in diesen Hallen geherrscht haben mag und wie still sie heute daliegen, das hat mich sofort fasziniert.“ Die Trommel gilt ihr dabei als universelles Instrument: „Sie schlägt unseren Puls – überall auf der Welt.“

Für die Findungskommission und den Aufsichtsrat waren sowohl Freys interkulturelle und interdisziplinäre Ausrichtung zwischen Kunst und Wissenschaft sowie ihre langjährige erfolgreiche Arbeit sowohl als Schauspiel- wie als Musiktheaterregisseurin ausschlaggebend, wie die Ministerin betonte. Nicht zuletzt spreche für die 1963 Geborene, dass sie schon allein als Intendantin des Zürcher Schauspielhauses zehnjährige Erfahrung in der Leitung eines Hauses besitze. In ihrer Ära dort wurde das Schauspielhaus Zürich mehrmals zum Berliner Theatertreffen eingeladen und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Vom Burgtheater über die Semperoper, quer durch Europa bis nach China und Taiwan – Freys Kontakte reichen weit.

Klingt nicht schlecht für die Zukunft der Triennale: Eine renommierte Theaterfrau mit Erfahrung und neugierigem Blick. Nicht total experimentell und „abgespaced“ vielleicht, aber das muss das Ruhrgebiet ja auch nicht unbedingt haben – wir bleiben ja gerne am Boden, oder? Weiße wenichstens, wat dat alles soll!