„Sounds Like Silence“: Auf den Spuren der Stille, an den Grenzen des Schweigens

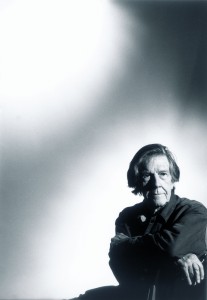

Jubiläumshalber ist der Komponist John Cage (100. Geburtstag am 5. September) heuer erst recht eine kulturelle Leitfigur. Nicht nur setzt die Ruhrtriennale vielfach bei seinem Werk an, nicht nur hat die Fluxus-Kunst (derzeit im Fokus des Museums Ostwall) ihm Impulse zu verdanken – auch die gedankenreich unterfütterte Ausstellung „Sounds Like Silence“ kommt (parallel im selben Hause Dortmunder „U“) auf ihn zurück. Für die intellektuelle Durchdringung auf hohem Theorie-Plateau sorgt der ortsansässige Hartware MedienKunstVerein (HMKV), dessen Leiterin Inke Arns den Leipziger Medienwissenschaftler Dieter Daniels als Ko-Kurator gewonnen hat.

„Sounds Like Silence“. Hört sich an wie Stille. Oder: Geräusche wie Stille. Der auf den Welthit „Sounds of Silence“ von Simon & Garfunkel anspielende Titel kann füglich auch auf Cage bezogen werden. Der hat das berühmte Stück 4’33’’ erschaffen, 4 Minuten und 33 Sekunden vermeintlich völliger Stille. Die Uraufführung war am 29. August 1952, also vor 60 Jahren. Eine Inspirationsquelle: Robert Rauschenbergs „White Paintings“ (ab 1951), monochrom weiße Bilder, die ebenfalls nicht pure Abwesenheit bedeuten. Bloß keine Angst vor der Leere! Am Saum des Nichtseins ist in allen Künsten stets ein Etwas gewesen.

Das Cage-Stück zwischen Sein und Nichts kann sich mitsamt allen Weiterungen in die Hirnwindungen fräsen. Und so kreist auch die Dortmunder Ausstellung gebannt (jedoch alles andere als kopflos, wenn nicht gar kopflastig) um diese Ikone der akustischen Kunst. Wer hätte gewusst, dass von diesem epochalen Werk viele verschiedene Notationen/Partituren sowie über 50 Platten-Einspielungen existieren – und dass keine exakt der anderen gleicht. Denn die vollkommene Stille gibt es nicht. Immer sind da noch so geringe Nebengeräusche, Schwingungen an der Wahrnehmungsgrenze. Selbst in der schalldichten Kammer (die man hier – sofern seelisch gefestigt – erproben kann) hört man, neben der Aufnahme vom angeblich weltweit stillsten Wüstenort, noch das Grundrauschen der eigenen Nerven- oder Blutbahnen. Dass wir nach dem Tode gar nichts mehr hören, ist auch noch nicht ausgemacht…

Man schreitet hier durch lauter dunkle Räume, denn man soll sich ja auf Hören konzentrieren. Überall wollen Kopfhörer ergriffen und aufgesetzt sein, auf dass man lausche und zunehmend differenziere. Nun gut, ein paar Filme sind auch zu betrachten – bis hin zur Jux-Aufführung von 4’33’’ durch Helge Schneider in Harald Schmidts Late Night Show (ARD). Mit dem im Internet forcierten Projekt „Cage Against the Machine“ haben es Popmusiker 2010 geschafft, die Stille auf Platz 21 der britischen Charts zu hieven.

Mit Stille in die Charts: Projekt "Cage against the Machine", 2010 (© Courtesy Dave Hillard / Foto Carina Jirsch)

Die anspruchsvolle Ausstellung verfolgt etliche Nachwirkungen der in 4’33’’ berufenen Ideen. Merce Cunningham hat eine experimentelle Tanzversion besorgt. Selbst Heinrich Böll gerät mit seiner Hörfunk-Satire „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ (1955) in den Blick, obwohl er sich schwerlich auf Cage bezogen haben dürfte.

Breit ist das Spektrum: Die Formation „Einstürzende Neubauten“ hat mit „Silence is Sexy“ (2000) der Stille gehuldigt. Spezielle Dortmunder Varianten von 4’33’’ gibt es ebenso wie bewusst verfälschende Cage-Aufführungen, die die Frage nach geistigem Eigentum aufwerfen. Als stummer Handy-Klingelton ist das Stück so präsent wie als sukzessive Löschung vormals vorhandener Musik. Studien zur Wahrnehmung der Taubstummen stehen neben einer Videoinstallation von Bruce Nauman, der sein verlassenes Atelier nächtelang filmte. Auch da begab sich noch etwas…

Kunsthistorisch interessant ist ein genialisches Gipfeltreffen von Nam June Paik und Cage. Wie der Koreaner 4’33’’ filmisch aufbereitet hat, ist für beide Oeuvres aufschlussreich. Ferner wird ein Interview mit Cage (von Vicki Bennett) ebenso sprachlos gemacht wie eine Tagesthemen-Ausgabe mit Ulrich Wickert (von Hein-Godehart Petschulat) oder eine kriegstreibende Rede des George W. Bush (durch Matt Rogalsky).

Am Horizont solcher Darbietungen erscheint eine Ökologie der Geräusche. Eine leisere Welt wäre wohl keine schlechtere.

„Sounds Like Silence“. Cage / 4’33’’ / Stille. 1912-1952-2012. Bis 6. Januar 2012 im Dortmunder „U“, Leonie-Reygers-Terrasse (Navi Rheinische Straße 1). Eintritt 5 Euro, freier Eintritt bis 18 Jahre. Di/Mi 11-18, Do/Fr 11-20, Sa/So 11-18 Uhr. Internet: www.hmkv.de