Weltberühmter Wikinger: Hägar der Schreckliche wird 50

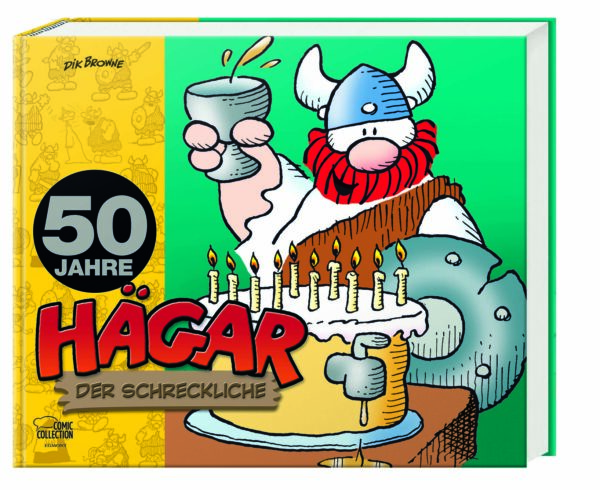

Prost auf die 50! Cover des Hägar-Jubiläums-Sammelbandes. (© 2023 King Features Syndicate, Inc. / Distr. Bulls / © 2023 Egmont Comic Collection)

Die Wikinger, so glaubt man zu wissen, waren wilde Gesellen, allzeit tollkühn und kriegerisch – und sonst nichts! Doch halt! Seit ungefähr 50 Jahren weiß es die Welt etwas besser: Wikinger waren letztlich auch nur Menschen, sie hatten neben all dem Kampfgetümmel ihre kleinen Alltags- und Eheprobleme und zeigten auch schon mal sympathische Schwächen.

Woher diese Erkenntnisse kamen und sich Bahn brachen? Natürlich aus der unverwüstlichen Cartoon-Serie „Hägar der Schreckliche“ (Originaltitel „Hägar the Horrible“) von Dik Browne (1917-1989), die nach seinem Tod vom Sohn Chris Browne bis 2018 fortgeführt wurde; anfangs wohl etwas holprig, dann zunehmend kongenial und mit neuen Akzenten. Heute werden die Strips von verschiedenen Zeichnern fortgesetzt.

Nun aber gedenken wir ganz ergriffen dieses Ereignisses: Die ersten Strips sind just vor einem halben Jahrhundert erschienen. Am 4. Februar 1973 sind sie erstmals in US-amerikanischen Zeitungen aufgetaucht. Tätääää!

Wie es einem Klassiker gebührt

Es war der Beginn eines rasanten Welterfolgs. Schon nach zwei Jahren wurde Hägar in etwa 600 Zeitungen nachgedruckt. Bis heute sind Hägars Abenteuer weltweit in nahezu 2000 Publikationen und rund 60 Ländern herausgekommen. Deutschland war gleich mit vorn dabei: Noch 1973 stiegen auch hierzulande erste Zeitungen ein. Das erste Album mit gesammelten Strips erschien bereits 1975 bei Egmont Ehapa, wo inzwischen eine veritable Gesamtausgabe vorliegt – wie es Klassikern eben zusteht.

Kurzer Schwenk ins Halb-Persönliche: Über viele, viele Jahre ist Hägar beispielsweise auch werktäglich in der Westfälischen Rundschau (Dortmund) erschienen. Auch wir in der Redaktion amüsierten uns köstlich und – pssssst! – wenn wir mal nicht ganz zufrieden mit der Zeitung waren, hieß es auch schon mal sarkastisch: „Heute ist Hägar das Beste am ganzen Blatt…“ Aber das kam natürlich nur äußerst selten vor (*Zwinkerzwinker*). Kein Zweifel: Viele Leserinnen und Leser hätten es kaum verziehen, wenn wir Hägar gegen andere Comics ausgetauscht hätten.

Die blöden Hunnen geben mit ihrem Söhnchen an

Ein Anlass wie das Fünfzigjährige schreit nun geradezu nach einem Jubiläums-Buch mit etlichen der besten Hägar-Folgen. Der jetzt in Egmonts Comic Collection edierte Sammelband ordnet die Episoden in chronologischer Folge nach Jahrzehnten. Eigens gekennzeichnet werden Strips, die Dik Brownes Söhne Chris und Robert (genannt „Chance“) als ihre Lieblinge ausgewählt haben.

Es beginnt mit einer typischen Geschichte: Die blöde Hunnen-Familie gibt mit ihrem standesgemäß brutalen Söhnchen an. Da kann Hägar nicht mithalten, denn sein Sprössling Hamlet (!) liebt Bücher und keine Raufereien – sehr zum Leidwesen Hägars, den auch seine Frau Helga nicht über die Schmach hinwegtrösten kann. Weitere der vielen Gags werden wir jetzt nicht nachbeten. Schaut und lest doch bitte selbst! Ohne sonderliche Übertreibung ist’s ein Band, der in jede vernünftige Comic-Bibliothek gehört.

Gattin Helga ist eindeutig die Chefin im Ring

Jedenfalls ist Helga, wenn’s drauf ankommt, eindeutig Chefin im Ring. Im Disput mit seiner drallen Gattin schrumpft der in Schlachten und Scharmützeln gestählte Hägar allemal auf Normalmaß, als hätte man in einen aufgeblasenen Ballon gepiekst. Schon diese Konstellation bringt viel Komik mit sich. Weitere Protagonisten wie Hägars und Helgas Tochter Honi (honigsüß, aber im Gegensatz zu ihrem Brüderchen versessen auf ritterliche Abenteuer) sowie Sven Glückspilz erweitern das Spektrum ebenso wie zahllose Nebengestalten. So mancher gut abgehangene Gag erwächst auch aus Hägars tiefer Abneigung gegen die Steuereintreiber, die immer ganz schnell mit der Streckbank und anderen Quälereien inquisitorisch zur Stelle sind.

„Keine politischen Hühnchen zu rupfen“

Wie bei den besten und berühmtesten Cartoons gemeinhin üblich, wächst sich das Ganze mit der Zeit zum eigenen Kosmos aus. Vergleiche Entenhausen. Vergleiche das gallische Dorf von Asterix und Obelix. Und so weiter.

Im kundigen Vorwort der Jubiläums-Ausgabe wird Hägar von Michael Bregel so skizziert: „Stattliche Figur, Rauschebart und wallendes Haupthaar, eine gewisse charakteristische Zerstreutheit, Familienmensch, großer Esser…“ Zu ergänzen wäre: leidenschaftlicher Trinker. Erfinder Dik Browne hat übrigens klargestellt: „Ich habe keine politischen Hühnchen zu rupfen und verdammt wenige Weisheiten zu verbreiten. Ich verkaufe Lacher.“ Das kann man wohl sagen.

Dik Browne / Chris Browne: 50 Jahre „Hägar der Schreckliche“. Comic Collection bei Egmont. 288 Seiten, gebundene Ausgabe. 35 Euro.