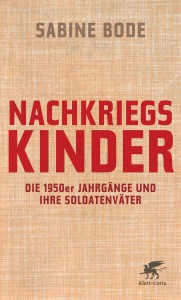

„Nachkriegskinder“: Das fortwährende Leiden unter den Soldatenvätern

Die Kölner Journalistin Sabine Bode (WDR, NDR) hat ganz offenkundig seit langem das Themenfeld ihres Lebens gefunden – und intensiv durchpflügt. Ihr liegen die deutschen Kriegs- und Nachkriegskindheiten am Herzen, mithin die mehr oder minder verborgenen Verheerungen, die der Zweite Weltkrieg auch noch im Seelenleben von Nachkommen der Täter angerichtet hat.

Eines ihrer Sachbücher heißt „Nachkriegskinder“. Der bereits 2011 erschienene Band ist ein mehr als heimlicher Verkaufserfolg, er hat kürzlich bereits die sechste Auflage erreicht. Bevor man es nun weiterhin versäumt, ihn zu entdecken und zu empfehlen, bespricht man ihn lieber doch noch. Besser spät, als nie.

Eines ihrer Sachbücher heißt „Nachkriegskinder“. Der bereits 2011 erschienene Band ist ein mehr als heimlicher Verkaufserfolg, er hat kürzlich bereits die sechste Auflage erreicht. Bevor man es nun weiterhin versäumt, ihn zu entdecken und zu empfehlen, bespricht man ihn lieber doch noch. Besser spät, als nie.

Tatsächlich leben ja auch noch enorm viele Menschen, die hier zumindest Bruchstücke aus ihren Biographien wiederfinden können, geht es doch laut Untertitel um „Die 1950er Jahrgänge und ihre Soldatenväter“.

In etlichen eingehenden Gesprächen mit Zeitzeug(inn)en hat Sabine Bode die Historie sondiert. Es zeigt sich dabei immer wieder, wie sehr die seelische Innenausstattung einer bestimmten Epoche beileibe nicht nur persönliche, sondern zu großen Teilen eine kollektive Angelegenheit ist. Da ist eine ganze Generation im Schatten vielfach tyrannischer Väter aufgewachsen, die an der Kriegsfront höchstwahrscheinlich schwerste Schuld auf sich geladen haben, aber nie davon zu sprechen wagten.

Es sind charakteristische Jahre und Sozialtypen, deren Umrisse hier auftauchen; zutiefst widersprüchliche, innerlich zerrissene Väter, verbissen, verschwiegen und im Familienkreis auf ungemein pedantische Weise herrschsüchtig. Ja, arme Teufel waren sie natürlich auch. Irgendwie.

Man hatte diesen Männern die Jugend gestohlen und sie schickten sich ihrerseits an, ihrem Nachwuchs in grässlich verdrucksten Friedenszeiten die Kindheit zu versauen und so manche Freuden auszutreiben – mit willkürlichen Prügelstrafen und aller sonstigen Gewalt, die seinerzeit wie selbstverständlich dazugehörte.

Man lese als Ergänzung nur die üblen „Erziehungs“-Ratgeber von damals, die teilweise schon aus finsteren Zeiten stammten. Demnach waren etwa Jungen zur Härte abzurichten, indem man sie schon in frühester Kindheit lange allein vor sich hin schreien ließ. Man liest es heute noch mit kaltem Zorn.

Von manchen Vorfällen weiß ich auch selbst zu sagen, wie so viele andere Gleichaltrige: Mein Vater hatte sich als 17jähriger freiwillig an die russische Front gemeldet. Was er in und um Smolensk getan hat, blieb für mich allzeit im Dunkeln. Gegen Ende seines Lebens haben ihn die schrecklichen „Stahlgewitter“ noch einmal merklich durchzittert.

Eine abstruse Wutfigur, die ganz ähnlich auch in Sabine Bodes Buch vorkommt, war jene abgründig aggressive Spielart seines nachträglichen „Pazifismus“. Im Originalton hörte sich das so an: „Wenn du zur Bundeswehr gehst, schlag’ ich dich tot.“ Wortwörtlicher Wahnwitz. Andererseits erstaunlich, wie wenig Fotos und Dokumente aus seiner Soldatenzeit vorliegen. Was hat er verloren, was hat er vernichtet?

Im Buch wird übrigens eine Behörden-Quelle genannt, bei der man womöglich nähere Einzelheiten über die Kriegseinsätze der Väter erfahren kann, nämlich die Wehrmachtsauskunftsstelle WASt. Wer will, ziehe Erkundigungen ein.

Sabine Bode, selbst vom Jahrgang 1947, hat sich derart einlässlich in ihre Themen vertieft, dass sie als gute Zuhörerin weit über bloße Betroffenheitsliteratur hinaus gelangt. Hier wird sichtbar, was eine Generation überhaupt ausmacht. Viele Kinder reagierten insgeheim mit schmerzlichen Selbstvorwürfen auf das Geheimleben ihrer Väter, während die Mütter meist wegsahen und sich in Verdrängung oder Beschwichtigung übten. Sie kümmerten sich halt ums Alltägliche.

Welch eine stickige, verlogene, verbogene Zeit – diese 50er Jahre. Und welch unerlöste Lebensläufe zuhauf. Wie überaus harmlos muten hingegen spätere Altersgruppierungen wie etwa die „Generation Golf“ an.

Es mag stimmen, dass im Zuschnitt der Nachkriegsgeneration auch Erklärungsansätze für das Phänomen der fast durchweg links gewendeten Nach-„68er“ liegen.

Allerdings erhebt sich auch die Frage, wie wir damit umgegangen wären, hätten wir von unseren Vätern direkt und unverblümt die volle Wucht der Wahrheit erfahren, hätten wir also konkret von Erschießungen oder Vergewaltigungen gehört. Vielleicht wollten wir – im Vollgefühl moralischer Überlegenheit – nur halbwegs hartnäckig gefragt haben, aber dann lieber doch nicht alles wissen? Hätten wir als Kinder von Mördern Frieden mit unseren Eltern und mit uns selbst schließen können? Die ganze Republik wäre eine andere gewesen…

Es klingt plausibel, dass die Nachkriegskinder oft erst im höheren Alter gleichsam hinterrücks noch einmal von den Lebensdramen ihrer Eltern eingeholt werden. Sie haben sich eingeredet, dass man als Erwachsener irgendwann mit seinen Altvorderen im Reinen zu sein hat. Doch weit gefehlt.

Sabine Bode: „Nachkriegskinder. Die 1950er Jahrgänge und ihre Soldatenväter“. Verlag Klett-Cotta, 302 Seiten. 19,95 Euro.