Im Bann der bunten Farben – Ausstellung zum 100. Geburtstag des Malers Heinz Kreutz in der Duisburger Küppersmühle

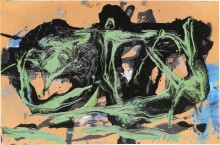

Heinz Kreutz: Ohne Titel, 1959 Öl auf Leinwand 65,5 x 81 cm (Bild: Henning Krause, MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, MKM Stiftung, Sammlung Ströher, Duisburg © Nachlass Heinz Kreutz)

Rot quillt aus blaugrünem Nebel hervor, unheilverkündendes Schwarz links davon, etwas schüchternes Gelb im Hintergrund. Gräulich-weiß das Drumherum, was die Bedrohlichkeit etwas abmildert. Irgendwie allegorisch, vielleicht; doch würde man angesichts des Bildes „Aus dem Leben der Eisblumen“, das Heinz Kreutz 1955 schuf, vor allem auf eine große Lust an Farben und ihren Kompositionen schließen, läge man wohl auch nicht falsch.

Nach der Nazizeit

Kreutz ist einer von den vielen Malern, die nach der Nazizeit mit ihren unsäglichen Kunstvorstellungen einen geradezu unstillbaren Drang nach Buntheit, Fläche, Bewegung verspürten, dem kein gegenständliches Postulat entgegenzustehen hatte. Gleichwohl ist er eher einer aus der zweiten Reihe. Wenn seine großformatigen Gemälde in der Vergangenheit gehandelt wurden, lagen die Preise vorwiegend im vierstelligen Bereich, was ja auch nicht wenig Geld ist, aber doch wenig im Vergleich zu Hervorbringungen der Prominenz.

Kunst der Sieger

Er hatte aber auch zeitlebens viele Mitbewerber (die zudem, teilweise jedenfalls, erstaunlich alt wurden). Abstrakter Expressionismus erlebte in den Jahren nach dem Krieg in Deutschland West eine gewaltige Blüte, was zum einen wohl daran lag, daß er aus dem bewunderten Westen, nämlich den USA, zu uns kam, und zum anderen, daß er formal dem „sozialistischen Realismus“ der DDR geradezu diametral gegenüberstand. Kunst der Siegermächte mithin? Vielleicht auch, jedenfalls ein bißchen. Alles lange vorbei.

Quadriga

Bemerkenswert ist an Heinz Kreutz, der 2016 im gesegneten Alter von 93 Jahren starb, daß er zusammen mit drei Kollegen, die alle deutlich berühmter wurden als er, 1952 die Künstlergruppe Quadriga gründete. Die anderen drei waren Bernard Schultze (2015 – 2005), K.O. Götz (2014 – 2017) und Otto Greis (2013 – 2001), und jedem von ihnen widmet mein Brockhaus (der letzte!) einen Absatz nebst Abbildung, nicht aber Heinz Kreutz. Einen Grund dafür in der künstlerischen Qualität zu suchen, wirkt wenig zielführend. Eher schon könnte von Bedeutung sein, daß Kreutz, Jahrgang 1923, acht Jahre jünger war als der nächstjüngste im Bunde, Schultze, 1915. War er zu spät dran im unerbittlichen Kunstbetrieb? Natürlich ist das eine rein spekulative Frage.

Heinz Kreutz: Weiß und schwarz, 1967, Acryl auf Leinwand 130,5 x 130 cm (Bild: Henning Krause, KMKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, MKM Stiftung, Duisburg © Nachlass Heinz Kreutz)

Anfang der 50er bis 2006

Jedenfalls schickt sich jetzt das Museum Küppersmühle (MKM) an, den Maler Heinz Kreutz anläßlich seines 100. Geburtstags mit einer feinen und keineswegs kleinen Ausstellung im so wohlgestalteten Neubau dem Vergessen zu entreißen. Die Werkschau beginnt Anfang der 50er Jahre – unter anderem, eben, mit dem beschriebenen „Eisblumen“-Bild, die letzte Arbeit datiert von 2006 und hat den Titel „Farbenleben Triptychon“. Mit seinen letzten Arbeiten, die nach der Jahrtausendwende entstanden, kehrt der Maler mit geradezu erstaunlicher Konsequenz zu seinen Anfängen zurück, kombiniert bei hoch emotionaler Grundierung Farben, Rhythmen, Strukturen, im Alter vielleicht etwas entspannter, flächiger, aber die enge Verbindung von früher und später Kunst ist ganz unübersehbar.

Die neue Strenge

Dabei gab es in Kreutz’ Schaffen durchaus Phasen, wo man ihn nicht wiedererkannt hätte. In den 1960er Jahren kombiniert er streng Farbflächen, die mit ihrem entindividualisierten Erscheinungsbild bunten Strichcodes auf Warenverpackungen ähneln. Um Farbe geht es nach wie vor, „Weiss, gelb und grau“ oder „Um Rot herum“ heißen Arbeiten aus dieser Zeit (1967), und denkt man beispielsweise an die quadratischen Farbkompositionen Josef Albers’, dann spürt man Verwandtschaft.

Heinz Kreutz: Mittag in der Nähe des RE, 1990 Acryl auf Leinwand 90 x 109,5 cm (Bild: Henning Krause, MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher © Nachlass Heinz Kreutz)

Pop Art

Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger hat Kreutz wohl auch mit der Pop Art geliebäugelt. Eine Arbeit mit dem denkwürdigen Titel „Denkmal für Philipp Otto Runge“ (1967) – vier typographisch gestaltete Quadrate („IIII“, wenn man so will) formen zusammen ein großes Quadrat, das Robert Indianas berühmtem ikonischem Pop-Schriftzug „LOVE“ (1964) formal stark ähnelt. Starkfarbige Flächenkompositionen wirken wie maschinell auf das Papier gebracht. „36 Quadrate über Blau / 36 Quadrate über Gelb“ ist ein Diptychon von 1973-1974 betitelt, sehr streng das alles, wie aus Legosteinen zusammengesetzt (wenn sie denn quadratisch wären), und eigentlich auch reichlich blutleer für einen abstrakten Expressionisten. In den späten Achtzigern scheint diese stocknüchterne Befassung mit klarer Form und steril aufgetragener Farbe überwunden zu sein, die Bilder haben, wenn man einmal so sagen darf, wieder Seele, Impuls, ursprüngliche Kraft, und man ahnt zumindest häufig auch wieder, mit welcher Methode der Farbauftrag erfolgte. Das vielleicht in Kürze zu dem was nun in Duisburg zu sehen ist.

Kombinierte Malgründe

Eine Besonderheit im Werk von Heinz Kreutz, dies sei noch vermerkt, ist die Zusammenfassung mehrerer Bilder zu waagerecht und senkrecht kombinierten Diptychen und zu Triptychen. Die wunderschön bunte, mit viel Blau und Gelb und zeichnerischer Struktur leuchtende „Hommage à Gustav Mahler“ (1989) gar besteht aus vier verschieden großen Gemälden und läßt an ein Kreuz (ohne „t“) denken. Und dem Betrachter geht durch den Kopf, daß vier komponierte Malgründe für diesen Komponisten wohl eine durchaus angemessene Größenordnung sind.

- Heinz Kreutz: Schwarz-weiss und in Farbe zum 100. Geburtstag

- Bis 28. Januar 2024

- Museum Küppersmühle, Duisburg

- www.museum-kueppersmuehle.de