Zerbrechliche Kunst: „Fragile. Alles aus Glas!“ in Ahlen

Turm aus gläsernen Gefäßen, davor auf dem Boden der Schriftzug „Bitte Abstand halten“: Tony Cragg „Eroded Landscape“ (1998), Glas, sandgestrahlt, 252 x 150 x 150 cm. (Foto: Bernd Berke)

Beim Presserundgang wiederholt sich ein Thema hartnäckig: Ausgesprochen ängstlich sei man beim Aufbau dieser Ausstellung gewesen. Stets hätte ja etwas zu Bruch gehen können. So heißt denn auch die neue Schau im Kunstmuseum Ahlen: „Fragile“ (wahlweise englisch, französisch oder italienisch auszusprechen). Und weiter: „Alles aus Glas!“ Verständlich, dass das Publikum um besondere Vorsicht gebeten wird. Elefanten haben keinen Zutritt.

Rund 100 Arbeiten von 60 Künstlerinnen und Künstlern werden gezeigt, samt und sonders aus dem vielfältig wandelbaren Werkstoff Glas. Bereits in der Antike produziert, setzte sich (abgesehen von Kirchenfenstern) Glas als Ausdrucksmittel der Kunst erst seit dem frühen 20. Jahrhunderts durch – nach dem Ersten Weltkrieg vor allem als Zeichen für lichte Transparenz und erhoffte Demokratie. Größen wie Bruno Taut und Paul Scheerbart sowie viele ihrer Zeitgenossen betrieben einen regelrechten „Kult des Kristallinen“.

Museumsleiterin Martina Padberg findet, das in den letzten Jahren ein neuer „Hype“ um das Material Glas entstanden sei, allerdings nicht einer etwaigen Reformbewegung zuordnen wie vor rund hundert Jahren. Es herrschen längst nicht mehr diese Zuversicht und Aufbruchstimmung, die ja auch damals in Scherben gefallen ist.

Glas ist ein manchmal geisterhafter Seelenstoff. Zwar ist es zerbrechlich, doch mitunter auch bedrohlich scharfkantig, mal wirkt es kalt, mal wie von Wärmeströmen durchzogen. Häufig zeigt sich, dass aus seinen Eigenschaften und Zuständen „erzählerisches“ Potential erwächst.

Gläserne Fischskulptur nach einem Detail des japanischen Malers Hiroshige: Marta Klonowska „Koi after Utagawa Hiroshige“ (2021), Privatsammlung (© Courtesy Marta Klonowska und lorch + seidel contemporary, Berlin – Foto: Eric Tschernow)

Die Ahlener Ausstellung, entstanden in Kooperation mit den Städtischen Museen Heilbronn (Kuratorin dort: Rita Täuber) und für Westfalen mit anderen Akzenten versehen, entfaltet staunenswert viele Valeurs, die dem Glas innewohnen und künstlerisch zum Vorschein gebracht werden. Selbst die gute alte Bleiverglasung fehlt nicht.

Viele Arbeiten machen aparte Lichtreflexionen und Spiegelungen sichtbar (z. B. vom Zero-Künstler Adolf Luther), andere splittern Glas in feinste Bestandteile auf, mit denen sich im Raum „zeichnen“ lässt (z. B. Isa Melzheimers kristalline Glas-Landschaften oder Marta Klonowskas gläserne Tierskulpturen), oder sie gewinnen dem Glas mitten im Fließen erstarrte Bewegung ab (Karin Sander). Wiederum andere setzen auf mehr oder minder schillernde Farbigkeit. Auf der Namensliste stehen u. a. auch prominente oder berühmte Künstler wie Felix Droese, Max Ernst und Thomas Schütte. Praktisch durchweg war avanciertes handwerkliches Können gefragt: Meist haben Glasspezialisten ausgeholfen, gelegentlich haben die Kunstschaffenden selbst sich die Fertigkeiten angeeignet.

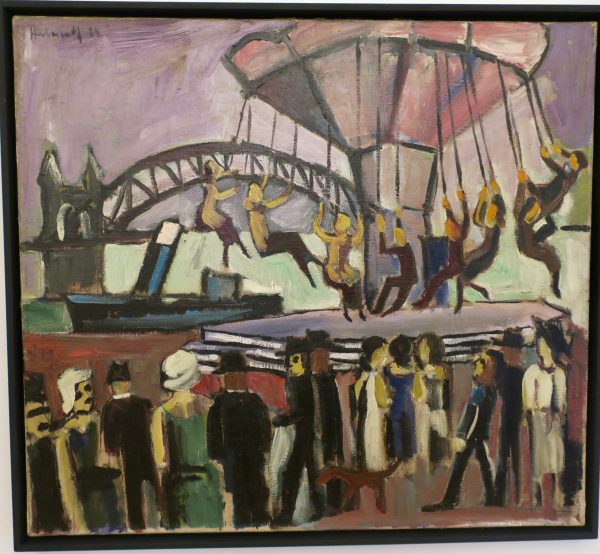

Blickfang zum Auftakt: Tony Cragg hat mit „Eroded Landscape“ (1998) ein etwa 2,50 Meter hohes, wahrlich empfindliches Konstrukt aus rund 500 gläsernen Gebrauchsgegenständen geschaffen, die durch Sandstrahlbehandlung nahezu einheitliche Oberflächen zeigen. In dieser ausgeklügelten „Architektur“ gibt es einzelne Stücke, die gewollt zu Bruch gegangen sind. Womöglich ein taugliches Sinnbild für so vieles im Leben, nicht nur für erodierende Landschaften.

Filigranes Gebilde: Isa Melsheimers „Luckhardt 3″ (2009). (© Courtesy Isa Melzheimer, Galerie Jocelyn Wolff, Paris – Foto: Uwe Walter, Berlin)

Eine Abteilung ist dem großen Anreger Marcel Duchamp gewidmet, der mit seiner unvollendeten Arbeit „Das große Glas“ (hier natürlich nur in fotografischer Darstellung präsent) Generationen von Künstlern inspiriert hat, so auch den schelmischen Timm Ulrichs, der den eminenten Anspruch mit seinem „Großen Glas“ vom – auch bei Duchamp schon nicht mehr vorhandenen – Sockel holt und das Geräusch von zerbrechendem Glas im Ausstellungsraum ertönen lässt, sobald ihn jemand betritt. Auch dies soll beim Aufbau für Irritation gesorgt haben: Oje, was ist uns denn jetzt passiert? Nach der Entwarnung hat man wohl erst einmal den Stecker des Bewegungsmelders gezogen.

Gläserne Soldatenhelme, deutungsoffen: Sebastian Richters Installation „Grandpa’s Holiday“ (2020). (Foto: Bernd Berke)

Glas zieht auch Aggressionen auf sich. So hat seit den späten 1960er Jahren Barry Le Va Glasscheiben aktionistisch zerschmettert („Shatterscatter“, 1968-71). Ein solches Splitterwerk findet sich nun in Ahlen, man hat die Zerstörung gleichsam re-inszeniert, sprich: per Videokonferenz nach genauen Angaben von Vertrauten des 2021 verstorbenen Künstlers eine derartige Zertrümmerung wiederholt. Seltsam genug, wenn der Nachvollzug einer einst spontanen Aktion penibel abgesprochen werden muss. Aber sei’s drum, es soll ja werkgerecht und „authentisch“ zugehen.

Aggressiv und schadenfroh auch der Videofilm „Buffetcrash“ (2003) von Gabriella Gerosa: Man sieht minutenlang eine luxuriös hergerichtete Tafel mit Champagnergläsern und Hummer – offenbar kurz vor Eintreffen einer feinen Gesellschaft. Doch auf einmal stürzt der schwere gläserne Kronleuchter auf das Arrangement hernieder, genüsslich in Zeitlupe festgehalten. Unter lautem Krachen und Klirren zerbirst die ganze Chose.

Während zwischendurch beim „Zier- und Gebrauchsglas“ auch eher dekorative Aspekte zu gewärtigen sind (Jugendstil-Trinkgläser, wie auf einem Laufsteg aufgereiht; Feinmalerei mit funkelndem Glas als Motiv), muten andere Stücke ziemlich gruselig an. Die aus Beirut stammende Mona Hatoum hat bunte Glaskugeln in ein Medizinschränkchen gelegt, sie wirken dort wie für Notfälle aufbewahrter Christbaumschmuck. Bei näherem Hinsehen erweisen sich manche dieser Objekte jedoch als „niedliche“ kleine Handgranaten. Rein formal, versteht sich.

Noch mulmiger wird einem angesichts der raumgreifenden Installation „Transformationsschnitt“ (2015) von Louisa Clement zumute. Da erstreckt sich ein ganzes Feld aus einer schlackeähnlichen Substanz, die in Glas gebunden ist. Dazu muss man wissen: Es handelt sich um das chemische Endprodukt des Prozesses, bei dem das Nervengift Sarin unschädlich gemacht wird. Es wird oft im Straßenbau verwendet. Ins Museum verfrachtet, bedeutet es weitaus mehr und rührt an Traumata. Zu denken, dass hier neutralisierte Restpartikel dieser furchtbaren chemischen Kriegswaffe liegen! Die Vernunft mag sagen: keine Gefahr mehr! Doch was sagt die Phantasie?

„Fragile. Alles aus Glas! Grenzbereiche des Skulpturalen“. Kunstmuseum Ahlen, Museumsplatz 1 in 59227 Ahlen/Westfalen. Bis 16. Oktober 2022. Geöffnet Mi bis Sa 15-18 Uhr, sonntags/feiertags 11 bis 17 Uhr, an einzelnen Tagen bis 21 Uhr (7.7., 4.8., 1.9. und 6.10.). Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Katalog 35 Euro.