Vom Verschwimmen des Privaten: Paul Hindemiths Satire „Neues vom Tage“ in Gelsenkirchen

Vor dem Bad noch schnell ein Selfie: Eleonore Marguerre in Paul Hindemiths „Neues vom Tage“ in Gelsenkirchen. (Foto: Monika Forster)

Die Badewanne war’s. Sie ließ Paul Hindemiths „Neues vom Tage“ zum Skandal werden. Eine Frau, die nackt und schaumbedeckt Männer empfängt, das erregte den wohlgesitteten deutschen Bürger der Weimarer Zeit: Ein bisschen gucken und sich empören.

In Berlin war die „Zeitoper“ zwar nicht sonderlich erfolgreich. Aber den nur 15 Wiederholungen an der Kroll-Oper folgten, so Hindemith selbst in einem Interview, „allenthalben zahlreiche Aufführungen, bis schließlich das nazistische Allerneueste vom Tage ihr vorläufig den Garaus machte“.

Jetzt setzt das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen dem „Garaus“ etwas entgegen und bringt Hindemiths „lustige Oper“ mit einer leider mäßig besuchten, aber begeistert gefeierten Premiere wieder in die Diskussion. Und siehe da, die 92 Jahre alte Satire auf die großstädtische Gesellschaft von damals erweist sich als überraschend vital. Mag zwar sein, dass die Ehescheidungs-Problematik, aus der Kabarett- und Revueautor Marcellus Schiffer sein Libretto entwickelt, heute nicht mehr den prickelnden Ruch von damals mitbringt. Aber im Zeitalter von social media, Selfies und überwachten Räumen, medialer Allgegenwart und konstruierter Realität erweist sich als ungebrochen aktuell, wie Hindemith und Schiffer das Verschwimmen von Öffentlichem und Privatem, Authentischem und Inszeniertem mit den Mitteln karikierender Überspitzung aufs Korn nehmen.

Die inhaltliche Klammer über die Epochen hinweg spiegelt sich schon zu Beginn in der Bühne von Dirk Becker: In Hintergrund fahren Hochhäuser auf, wie sie Ende der zwanziger Jahre auch in deutschen Großstädten entstanden. Die Spielfläche wird abgegrenzt von Elementen aus der „Neuen Sachlichkeit“, dem Kubismus und der Konkreten Kunst, reduziert auf schmucklose Elemente aus geometrischen Formen. Sie bewegen sich wie Maschinenkunst von selbst oder brechen, von Statisten verschoben, die Illusion des Theaters. Aber die expressionistische Anmutung wird relativiert: Ein Fernseher flimmert, und später ziehen die Videos von Moritz Hils eine neue Ebene medialer Gegenwart ein, wenn sie private Smartphone-Kurznachrichten oder Instagram-Clips übergroß für das Publikum – also öffentlich – sichtbar machen.

Romantische Liebe? – Nein, danke.

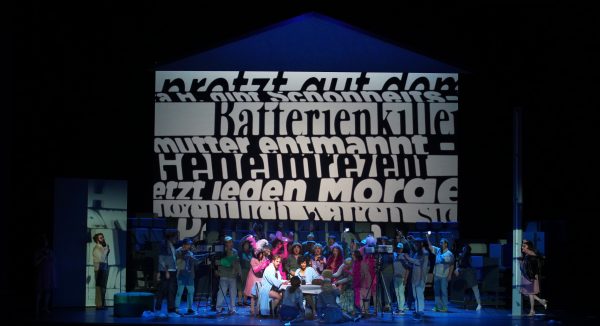

Punkt Neun wird die Maschinerie der Bürokratie angeworfen … (Foto: Monika Forster)

Jula Reindells Kostüme bewegen sich zwischen Revuefummel der dreißiger Jahre, unauffälliger Büromode der Fünfziger und Boxershorts der Gegenwart und lassen so Zuschreibungen bewusst außen vor. Auch Sonja Trebes benutzt in ihrer Inszenierung Accessoires unterschiedlicher Epochen: Aufgezeichnet wird mal mit einer altmodischen Videokamera, mal mit dem Smartphone. Die berüchtigte Szene im Bad bleibt erst überaus diskret. Bis sie sich zu einem grotesken social-media-Event steigert: Wie bei so mancher digital bekannt gemachten Teenie-Geburtstagsparty locken Tweets allerlei Schaulustige an, die in bizarr überzogener Nacktheit das Bad füllen. Authentizität und Camouflage: Das Thema spiegelt sich im Kostüm. Einzig wirklich Nackter ist Tobias Glagau, der Laura, der kompromittierten Ehefrau im Bad, die Wanne streitig macht.

Wir nehmen heute wohl eher amüsiert wahr, was die Zuschauer von 1929 geschockt haben muss: Die Vorstellung einer romantischen Liebe wird gnadenlos dekonstruiert. Beklemmender ist, dass Emotion bedeutungslos ist, mit Menschen pragmatisch, geschäftsmäßig aus der Sicht des nur noch auf sich bezogenen Vorteils umgegangen wird. Laura und Eduard, frisch verheiratet, verlieren ihre gegenseitige Attraktion schon im ersten Krach; Herr und Frau M., zunächst lustvolle Voyeure der lautstarken Auseinandersetzung, zerstreiten sich ebenso flugs und keifen mit denselben Schimpfworten wie das junge Paar vorher aufeinander ein. Jetzt geht es nur noch darum, die Scheidung möglichst unkompliziert hinter sich zu bringen. Für den Scheidungsgrund sorgt ein eingekaufter Dienstleister, der schöne Herr Hermann – und nur zu diesem Zwecke liegt Laura im Bad.

Zu dumm, dass sich Gefühle nicht ausschalten lassen – doch Hindemith lässt kunstvoll in der Schwebe, ob Hermanns Liebesbeteuerungen echt sind oder zum Geschäft gehören. Inzwischen hat jedoch der Scheidungsskandal, medial befeuert, Fahrt aufgenommen und sich selbständig gemacht: Die Freiheit, ihre Beziehung zu regeln, haben Laura und Eduard verloren. Die Öffentlichkeit fordert die Fortdauer des Scheidungsdramas. Am Schluss flimmern nur noch Schlagzeilen über die Bühne.

Vereinnahmte Menschen

Sonja Trebes erzählt mit einigem Geschick, was sich tagtäglich an medial präsenten prominenten Paaren – Amber Heard und Johnny Depp lassen grüßen – durchexerzieren lässt. Sie zeigt, wie die Menschen selbst Privates in die Kanäle des Öffentlichen gießen, wie sie aber auch vereinnahmt, entmündigt und funktionalisiert werden. Sie mutieren zu einer unter anderen sinnlosen Headlines. „Ihr seid keine Menschen mehr, ihr seid das Neueste vom Tage“, heißt es im Libretto. Wahr oder vorgetäuscht, echt oder falsch, authentisch oder gekünstelt? Hindemith hebt lustig und lustvoll die Orientierung auf, und die nur manchmal etwas schüchtern zupackende Gelsenkirchener Inszenierung folgt ihm mit Vergnügen.

Schlagworte und Schlagzeilen bleiben: „Ihr seid keine Menschen mehr, ihr seid das Neueste vom Tage“, heißt es in Paul Hindemiths Oper. (Foto: Monika Forster)

Mit Spaß am satirischen Überschwang sind auch die Darsteller am Werk. Eleonore Marguerre darf ihren wohlklingenden Sopran an das saftige Pathos einer Tristan-Parodie verschwenden und die Vorzüge moderner Warmwasserversorgung preisen. Ihr Ehemann Eduard (Piotr Prochera) strengt sich an, Paragraphen zu zitieren und sich vibratosatt aufzuregen, weil er lieber einen Scheidungsgrund ohne Eifersucht gehabt hätte. Denn der „schöne Herr Hermann“ – natürlich ein Tenor (Martin Homrich) – gleitet bei seiner Dienstleistung, die Scheidung zu befördern, ins Private ab und gesteht seiner Mandantin „Liebe“. Das empört wiederum die frisch geschiedene Frau M.: Almuth Herbst sieht sich um ihre Hoffnungen betrogen und macht ihrem neuen Liebhaber in herrlich schrillem Outfit eine Szene. Adam Temple-Smith gibt sein Bestes, damit Herr M. im Scheidungs- und Versöhnungskarussell mithalten kann.

Der Chor ist von Alexander Eberle bestens präpariert, um Tippfräulein und Bürokraten darzustellen, deren vokale Mechanik auf die Sekunde genau Punkt neun Uhr in Gang gesetzt wird. Einen großen Tag hat die Statisterie des Musiktheaters im Revier: Sie kann sich, unterstützt von Andreas Langschs Choreografie, im Mob der Scheidungsshow-Zuschauer richtig austoben. Giuliano Betta hält die Neue Philharmonie Westfalen zu präziser Rhythmik an, die von einer Uraufführungs-Kritik gegeißelten „stechendsten und stachlichsten Staccati“ pieksen in Bettas verbindlicher Lesart die Ohren nicht gar zu schmerzhaft, die parodierte Wagner-Harmonik ist süffig ausgekostet und vom Piccolo über die Harfe und die damaligen „Mode“-Instrumente Banjo und Saxophon bis in die Bassregionen hinein perlen und purzeln die Soli behend und klangschön durch die rhythmischen Lücken der Partitur. Ein Abend, den man nicht verpassen sollte.

Weitere Vorstellungen: 14., 21., 29. Mai; 10., 25. Juni 2022. Info und Karten: https://musiktheater-im-revier.de/de/performance/2021-22/neues-vom-tage