Vom mühsamen Neubeginn nach dem Krieg

Wer die Fernsehbilder aus Syrien oder Libyen sieht, der kann sich kaum vorstellen, wie einmal aus diesen Trümmern eine neue Gesellschaft und ein Neuaufbau auch in ganz handfestem Sinne entstehen könnte. Dazu sei ein Rückblick auf das Jahr 1945 in Deutschland erlaubt. Vor gut sieben Jahrzehnten sahen unsere Städte auch so aus, vielleicht noch stärker zerstört, und auch hier gab es Hunger und Tod und vor allem viele traumatisierte Kinder und Erwachsene.

Gefangene deutsche Soldaten im April 1945 auf einer Wiese in Ennepetal. (Foto: Stadtarchiv Ennepetal)

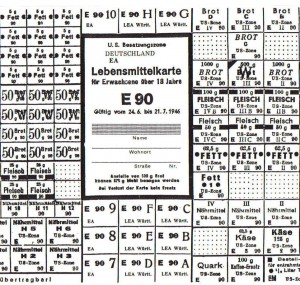

Natürlich war die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wohnungen zunächst das größte Problem. Die Besatzungstruppen organisierten die Grundversorgung, wenn auch nicht überall erfolgreich, und außerdem funktionierte der Schwarzmarkt sehr schnell – nach dem Motto: Schattenwirtschaft ist auch eine Wirtschaft.

Unbelastete Männer

Politisch sorgten sich die Alliierten sofort um die Verdrängung der faschistischen Strukturen und Ideologie. Beim Vormarsch setzten sie in allen befreiten Gemeinden unbelastete Deutsche als Bürgermeister oder Gemeindevorsteher ein. Teilweise brachten sie diese Kandidaten sogar schon mit. Außerdem entstanden in vielen Städten unmittelbar nach der Befreiung die sogenannten „antifaschistischen Ausschüsse“, die sich um die Installation einer demokratischen Selbstverwaltung kümmerten.

Am Beispiel des Amtes Milspe-Voerde, der späteren Stadt Ennepetal, kann man das weitere Vorgehen aufzeigen: Der von den Amerikanern bestimmte Amtsbürgermeister, ein von den Nazis 1933 entlassener Sozialdemokrat, setzte drei Monate nach dem Ende der Diktatur einen „Amtsausschuss“ ein, dem ausschließlich unbelastete Männer angehörten. Dieser Ausschuss organisierte den Neuaufbau der Verwaltung und war bis Herbst 1946 im Amt, denn die alliierte Militärverwaltung hatte in der Zwischenzeit die Neu- oder Wiedergründung demokratischer Parteien zugelassen.

Wahlbeteiligung bei 80 Prozent

Am 15. September 1946 gab es dann in der Britischen Zone auf kommunaler Ebene die ersten freien Wahlen seit dem Ende des NS-Regimes. Im Amt Milspe-Voerde, unserem Beispiel, erhielt die SPD 18 Sitze, die CDU bekam drei Sitze, die FDP 2 und die KPD einen Sitz. Die 24 Sitze entfielen ausschließlich auf Männer. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 80 Prozent.

Zwei Jahre später, am 17. Oktober 1948, gab es die zweite Wahl, und in der erhielt im Amt Milspe-Voerde die FDP mit sieben Sitzen die selbe Anzahl an Mandaten wie die CDU, und die Liberalen stellten sogar danach den Bürgermeister, der wegen des Patts in der Amtsvertretung per Los ins Amt kam.

Von „unbelasteten“ Personen konnte man da aber nicht mehr sprechen, denn dieser FDP-Bürgermeister Dr. Fritz Textor war seit 1933 in der SA und seit 1937 in der NSDAP und ein aktiver Unterstützer der NS-Ideologie gewesen. Trotzdem widmete ihm der Rat der Stadt Ennepetal später eine Straße. Ein „Neuaufbau“, wie er in vielen Städten unseres Landes abgelaufen ist.