Siegfried Wagners Märchen-Oper „An allem ist Hütchen schuld“ kommt ins Audimax Bochum

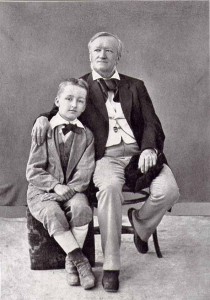

Der zehnjährige Siegfried mit seinem Vater Richard Wagner. Die Aufnahme entstand 1880 in Neapel.

Wer kennt sie nicht, die Charaktere aus den Märchen der Gebrüder Grimm? Den Frieder und das Katherlieschen, das singende springende Löweneckerchen, das Tischlein-deck-dich. Und dazu Königssohn und Müller, Tod und Teufel, Hexe und Menschenfresser.

Sie alle – und noch viele mehr – spielen mit in Siegfried Wagners Märchenoper „An allem ist Hütchen schuld“. Das burleske Werk, das komische und tragische Züge mit einer Fülle symbolischer und psychologischer Bezüge zu den Grimm’schen Märchen verbindet, ist am Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, im Auditorium Maximum der Ruhr-Universität in Bochum in einer szenischen Aufführung zu sehen.

Siegfried Wagner (1869-1930), der Sohn Richard Wagners, gehört zu den vergessenen Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Schüler Engelbert Humperdincks hatte es schwer, sich gegen den übermächtigen Schatten des Bayreuther „Meisters“ durchzusetzen. Dennoch waren unter seinen siebzehn Opern eine Reihe von Erfolgen, allen voran der 1899 in München uraufgeführte Erstling, „Der Bärenhäuter“. Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten weder die Familie Wagner noch die Opernhäuser Interesse am Werk Siegfrieds.

Erst Mitte der siebziger Jahre begann eine zaghafte Wiederentdeckung, die vor allem von der Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft und dem Musikwissenschaftler und Regisseur Peter P. Pachl – Autor einer Biografie des Wagner-Sohnes – getragen wird. Ergebnisse waren unter anderem die sehr erfolgreiche szenische Aufführung von „An allem ist Hütchen schuld“ 1997 am Theater Hagen und konzertante Präsentationen von „Die Heilige Linde“ in Köln 2002 und „Der Heidenkönig“ in Solingen 2004.

Die geringe Beachtung soll sich jetzt ändern: Die Bochumer Aufführung ist Teil eines Projekts, das in internationaler Zusammenarbeit die Opern Siegfried Wagner szenisch realisieren soll. In Sommer 2017 soll in Bayreuth das erste, das Festspielprogramm der Richard Wagner-Festspiele ergänzende Festival mit Opern von Siegfried Wagner stattfinden. Hierfür sollen bis dahin sechs Opern Siegfried Wagners – in internationaler Kooperation – erarbeitet werden.

Auf „An allem ist Hütchen schuld“ folgt als nächste Inszenierung in Shanghai/China „Schwarzschwanenreich“. Diese Produktion soll dann auch in Deutschland an verschiedenen Häusern gastieren. Schirmherrin des Projekts ist Theophana Prinzessin von Sachsen.

Der Regisseur der Bochumer Neuproduktion: Peter P. Pachl. Foto: Werner Häußner

Das im Titel des 1917 in Stuttgart uraufgeführten Werks genannte „Hütchen“ ist ein Kobold, der als Drahtzieher im Hintergrund fungiert. Die „Helden“ des Stücks sind das Liebespaar Frieder und Katherlieschen, die eine Reihe von Prüfungen und Versuchungen zu überstehen haben, bevor sie sich am Ende des Märchenspiels glücklich in die Arme schließen dürfen.

Siegfried Wagner, der sein eigener Librettist war, verarbeitet Motive aus mehr als drei Dutzend Grimm-Märchen in die Geschichte, in der die Menschenfreundlichkeit und moralische Integrität der jungen Liebenden siegt. Das opulente Stück hat alleine sechzehn Solopartien, die zum Teil von Absolventen der Kölner Hochschule für Musik gesungen werden. In den Hauptrollen zu erleben sind der Tenor Hans Georg Priese (Frieder), der in Berlin, Köln, Meiningen und Saarbrücken unter anderem Max, Florestan und Tannhäuser gesungen hat, sowie Rebecca Broberg (Katherlieschen), die bereits zahlreiche Siegfried-Wagner-Partien erarbeitet hat.

Die Bochumer Symphoniker unter Leitung von Lionel Friend produzieren die Oper in Kooperation mit dem pianopianissimo-musiktheater München in einer Inszenierung von Peter P. Pachl im Bühnenbild von Robert Pflanz. Mit dabei ist auch der Sonderchor der Ruhr-Universität.

Das Gemeinschaftsprojekt geht auf die Initiative des Bochumer Universitätsmusikdirektors Hans Jaskulsky zurück, es wird unterstützt von der Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft e. V., Bayreuth. Deutschlandradio Kultur beabsichtigt die spätere Ausstrahlung der Aufzeichnung in Bochum.

Karten für die Aufführung am 18. Oktober, 18 Uhr, im Auditorium Maximum der Ruhr-Universität Bochum an der Kasse des Schauspielhauses Bochum, Tel.: (0234) 3333 5555, Mail: tickets@schauspielhausbochum.de

Information, Inhaltsangabe und Hintergründe: http://www.siegfried-wagner.org/html/termine2015.html#