Superbes Duett: Degas und Rodin im Wuppertaler Museum

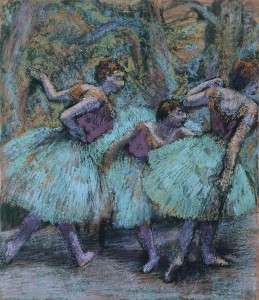

Edgar Degas: „Drei Tänzerinnen“ (blaue Röcke, rote Mieder), um 1903. Pastell auf Papier und Karton (Fondation Beyeler, Riehen/Basel – Sammlung Beyeler, Foto Peter Schibli, Basel)

Nun, beste Freunde waren diese Herren nicht. Aber man kannte sich natürlich in Pariser Künstlerkreisen. Edgar Degas und Auguste Rodin, haben mindestens einmal, das ist erwiesen, bei Monet zusammen diniert. Und es wurde ein undatiertes Briefchen gefunden, das Edgar Degas an „mon cher Rodin“, seinen lieben Rodin, schickte, um ihn um eine Empfehlung zu bitten („Das wäre nett von Ihnen“). Kein Museum der Welt kam bisher auf die Idee, ausgerechnet „Degas & Rodin“, den Maler duftiger Tänzerinnen und den Schöpfer markanter Mannsbilder, in einem superben Duett zu präsentieren. Das Wuppertaler Von der Heydt-Museum verschafft uns jetzt das Vergnügen.

Gerhard Finckh, der gewandte Direktor des Museums, weiß, dass er große Namen braucht, um das Publikum von nah und fern in seine Stadt zu locken. Und es gelingt ihm immer wieder. Noch bevor Degas und Rodin, die zufällig beide 1917 starben, nächstes Jahr zu ihren 100. Todestagen ganz groß in Paris und den USA abgefeiert werden, lenkt Finckh die Aufmerksamkeit schon mal nach – Wuppertal.

100 Rodin-Werke und 80 von Degas, darunter elf aus der eigenen Sammlung, kann Finckh zeigen, dazu leicht lesbare Texte und opulent inszenierte Fotografien. Ein Coup, ohne Zweifel. Finckh macht den Anfang, sein imponierender Katalog liegt zuerst vor. Und sein Konzept ist überaus originell. Denn er hat, ohne die Sache zu forcieren, tatsächlich erstaunliche Parallelen im Oeuvre der beiden Großmeister der Moderne herausgearbeitet.

Beide schweiften nicht, wie die lichtvernarrten Kollegen der Impressionisten-Liga, durch Wiesen und Felder, um die Sonne zu suchen. Landschaft interessierte sie nur am Rande. Beide waren interessiert an der Figur und ihrer natürlichen Bewegung. Sie zeichneten sehr genau und schätzten, wie zarte Studien zeigen, die Vorbilder der Antike und Renaissance. Gleichzeitig nutzten sie das moderne Medium der Fotografie als Vorlage, um noch wahrhaftiger zu arbeiten. Beide waren bemüht, die Delikatesse der Malerei in die Skulptur umzusetzen – wobei nur Rodin als Bildhauer reüssierte. Damit wären wir schon bei den Unterschieden.

Rodin, ein imponierender Kerl und Frauenheld, 1840 als Sohn eines Polizeibeamten geboren, wurde dreimal von der Pariser Akademie abgelehnt und arbeitete sich über das Stukkateurhandwerk hinauf in den Olymp der Kunst. Rückschläge ließen ihn nur schlauer vorgehen. Als die lebensgroße Statue eines verwundeten Soldaten („Der Besiegte“) 1877 nichts als Genörgel auslöste, präsentierte er die nackte Figur eines stehenden jungen Mannes, der sich an den Kopf fasst, noch einmal ohne Lanze und mit dem allegorischem Titel „Das eherne Zeitalter“. Und siehe da: Das lebensgroße Bildnis wurde 1880 vom Staat gekauft, und Rodin hatte gleich den nächsten Auftrag in der Tasche – ein „Höllentor“ für das Kunstgewerbemuseum. Er avancierte zum Superstar der Bildhauerei, porträtierte Balzac, setzte ein Denkmal für „Die Bürger von Calais“, machte einen Boxer zum Modell für seinen „Denker“ und rückte auf in der Ehrenlegion. Die Kunden standen Schlange.

Degas hingegen, eigentlich de Gas, 1834 geborener und exzellent ausgebildeter Spross einer Bankiersfamilie, endete als grämlicher Hagestolz. Er reagierte stets beleidigt auf Enttäuschungen. Nachdem die Kritik 1881 die Wachsfigur einer „Kleinen vierzehnjährigen Tänzerin“ mit echtem Tüllrock gehässig kommentiert und deren Physiognomie als verdorben bezeichnet hatte, zeigte er nie mehr wieder eine Skulptur öffentlich vor und handelte nur noch mit Malerei. Alle existierenden Bronzefiguren wurden posthum aus Wachs- und Tonmodellen gegossen. Umso berührender ist es, ihre gerettete Qualität zu sehen.

Finckh kann von der weltberühmten „Kleinen Tänzerin“ aus dem Musée d’Orsay zwar nur eine Leuchtfotografie zeigen, aber er hat eine ganze Compagnie kleinformatiger Degas-Ballerinnen zusammengestellt, die nackt und stolz posieren: Arabèsque und Attitude – das wirkt erstaunlich kraftvoll und wesentlich erotischer als die pastellfarbenen Bilder von Ballettmädchen in Tüllkostümen, die man sonst von Degas kennt und liebt. Und tatsächlich ergänzen die Bronzeabgüsse von Rodins kühnen Studien des modernen Ausdruckstanzes ganz ausgezeichnet dieses stumme Degas-Theater.

Auguste Rodin: „Tanzstudien F“, um 1911 (Bronze, Guss 1952). (Musée Rodin, Paris, Foto Christian Baraja)

Zugleich sieht man an der ungleichmäßigen Oberfläche der Skulpturen, dass hier wie dort ein malerischer Sinn am Werke war. Weder Degas noch Rodin mochten das Glatte, sie drückten ihre Figuren aus dem Ton oder Wachs mit Gesten, die differenziert waren wie Pinselstriche. Hier wurde zur festen Form, was Rodin in seinen Aktzeichnungen und Degas in seinen intimen Bildern von Frauen bei der Toilette festgehalten hatten. Das Museum zeigt etliche exquisite Beispiele dafür.

Rodins aquarellierte Zeichnungen sind auch für heutige Augen noch freizügig. Der Künstler lebte zwar bis ans Ende mit seiner Rose zusammen, malte und liebte aber auch andere Frauen ungeniert. Nicht nur seine hochbegabte Schülerin und Kollegin Camille Claudel machte er mit Treulosigkeit unglücklich. Degas hingegen mied persönliche Ausschweifungen. Er geisterte als korrekt gekleideter Gast durch die Hinterzimmer der Theater und Bordelle. Dort durfte er die Frauen bei ihrer Körperpflege beobachten und zeichnen, so lange es sein schwindendes Augenlicht erlaubte. Es ist nicht bekannt, ob er je ein Verhältnis zu ihnen hatte.

Edgar Degas hütete seine Geheimnisse. Er wahrte die Fassade. Und auch in der Kunst war er mehr an der flirrenden Oberfläche, am Zauber der flüchtigen Geste interessiert. Auguste Rodin hingegen wollte das Verborgene offenbaren. Er erforschte den individuellen Ausdruck des Menschen in Schmerz, Sehnsucht, Liebe. Von ihm stammt der Satz: „Die Kunst beginnt erst bei der inneren Wahrheit.“ Insofern sind die Pariser Zeitgenossen Degas & Renoir keineswegs als Brüder im Geiste zu betrachten. Aber das macht die Ausstellung eher noch reizvoller.

„Degas & Rodin – Giganten der Moderne“: 25. Oktober 2016 bis 26. Februar 2017. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8 (Fußgängerzone). Di./Mi. 11 bis 18 Uhr, Do./Fr. 11 bis 20 Uhr, Sa./So. 10 bis 18 Uhr. Katalog (432 Seiten, Verlag Kettler) 25 Euro. DVD „Giganten der Moderne“ 17,50 Euro.

www.degas-rodin-ausstellung.de