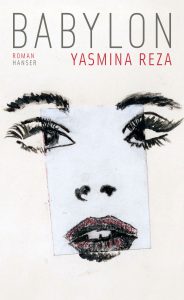

So fremd im eigenen Leben – Yasmina Rezas Roman „Babylon“

Manchmal genügt eine kleine Unachtsamkeit, ein Zufall oder ein unbedachtes Wort – und schon lösen sich all unsere Gewissheiten auf, zerbröselt die schöne Fassade des Alltags zu bizarrem Maskenspiel, werden wir heimatlos in unserem eigenen Leben.

Kaum jemand weiß das besser und kann es mit heiterer Melancholie hintergründiger beschreiben als die französische Autorin Yasmina Reza, die international erfolgreiche Theaterstücke („Kunst“, „Drei Mal Leben“, „Der Gott des Gemetzels“) und Prosa („Hammerklavier“, „Im Schlitten Arthur Schopenhauers“, „Glücklich die Glücklichen“) verfasste.

Auch in ihrem neuen Roman „Babylon“ zeigt die Schriftstellerin mit den multikulturellen (jüdischen und iranischen) Wurzeln, dass der Schrecken hinter der nächsten Ecke lauert und die Bedrohung unserer bürgerlichen Idylle allgegenwärtig ist, dass aus geistreichem Geplauder schnell eine böser Beziehungskrieg werden kann, die Wirklichkeit aus löchrigen Erinnerungen besteht und dass vielleicht die Sprache der einzige Ort ist, der uns Heimat, Schutz und Identität gibt.

Sado-Maso und die misslungene Frühlingsparty

Zum Beispiel Elisabeth: Sie ist Anfang 60, arbeitet als Ingenieurin im Patentamt, lebt mit ihrem Gatten ein beschauliches, ruhiges Leben. Ihre Wohnung in Paris ist groß und geschmackvoll möbliert, ihre Ehe ein gut funktionierendes Gebilde ohne Höhen und Tiefen. Doch plötzlich zeigen sich erste feine Risse, drängeln sich unbekannte, geheimnisvolle Bedürfnisse ans Tageslicht. Als ihre Schwester berichtet, dass sie im Internet Männer kennen lernt und sich auf perverse Sado-Maso-Spiele einlässt, wünscht sich auch Elisabeth eine Lederpeitsche.

Um aus dem alltäglichem Einerlei auszubrechen, kommt Elisabeth, die sonst nie Freunde zu sich nach Hause bittet, auf die verwegene Idee, eine Frühlingsparty zu veranstalten und dazu sogar ihren kauzigen Nachbarn Jean-Lino und dessen schrille Gattin Lydie einzuladen. Natürlich besorgt sie zu viele Stühle, Speisen und Getränke, alles wirkt ein bisschen peinlich und verrutscht. Die Gespräche mäandern laut- und lustlos dahin. Fröhliche Frühlingsgefühle wollen nicht aufkommen, auch weil es draußen unerwartet zu schneien beginnt. Dann verheddern sich auch noch Jean-Lino und Lydie in kleine Wortgefechte, streiten über veganes Essen und artgerechte Tierhaltung.

Großer roter Koffer für eine Leiche

Als alles endlich überstanden und Elisabeth schon in ihrem Bett sanft schlummert, klingelt es an der Tür: Jean-Lino hat soeben seine Frau ermordet und bitte Elisabeth um Rat und Hilfe. Soll er sich der Polizei stellen oder lieber die Leiche verschwinden lassen? Elisabeth hat doch diesen riesigen roten Koffer im Keller: Könnte man die Tote nicht vielleicht darin verstauen und wegschaffen?

Was zunächst wie ein absurder Krimi klingt und augenzwinkernd mit Motiven aus Hitchcocks „Immer Ärger mit Harry“ spielt, weitet sich bei Yasmina Reza schnell zu einer garstigen Realsatire über die Unwägbarkeiten des Alltags und den Wahnsinn der Welt. Elisabeth, die Erzählerin dieser leichthändig irrlichternden, mit der Banalität des Bösen jonglierenden Handlungsfäden, spürt deutlich, dass ihr Leben auf der Kippe steht und das Abgleiten in den Abgrund nur einen Augenblick entfernt ist.

Die Echos aus der Kindheit

Immer wieder mischen sich auch Erinnerungen aus der Kindheit in Elisabeths angeschlagene Gemütslage, spürt sie das donnernde Echo ihres strengen, schlagenden Vaters und die Hilflosigkeit ihrer ängstlichen, stillen Mutter, die das drangsalierten Mädchen mit einer Nudelsuppe über die schlimmsten Momente hinweg tröstete.

Das Leben als etwas Fremdes, das Dasein als Exil, das kennt auch Jean-Lino, der zerknirschte Mörder, der sich, während er zusammen mit Elisabeth die tote Lydie in den Koffer quetscht, daran erinnert, wie sein Vater immer wieder dieselben Verse aus dem Buch der Psalmen vorlas: „An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten.“

Ja, das Leben ist eine unablässige Suche nach dem Einssein mit uns selbst, nach einer Heimat, die wir verloren haben, nach der wir ständig Ausschau halten, zum Beispiel in den Büchern von Yasmina Reza, diesen schrecklich humorvollen Weggefährten unserer täglichen ziellosen Odyssee.

Yasmina Reza: „Babylon“. Roman. Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Carl Hanser Verlag, München, 224 S., 22 Euro.