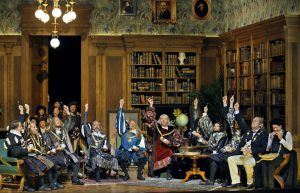

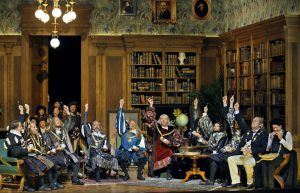

Die Meistersinger in Wahnfried. Szene aus dem ersten Aufzug der Neuinszenierung von Barrie Kosky. Foto: Enrico Nawrath

Hier gilt’s der Kunst allein: Was Siegfried Wagner nach den nationalbegeisterten Kundgebungen bei der Premiere der „Meistersinger von Nürnberg“ 1924 an die Türen des Bayreuther Festspielhauses schreiben ließ, was Wieland und Wolfgang Wagner 1951 zum Aushang brachten, um in „Neu-Bayreuth“ politische Diskussionen zu unterbinden, das könnte auch über dem letzten Bild von Barrie Koskys Bayreuther Neuinszenierung der „Meistersinger“ stehen.

Soeben hatte noch Hans Sachs – allein und dem Publikum zugewandt – die deutsche, echte, wahre Kunst gepriesen, die auch den politischen Zerfall überstehen würde. Da öffnet sich die Bühne nach hinten, ein Orchester fährt herein und Sachs dirigiert im Samtjackett und Barett Richard Wagners mit ausladenden Bewegungen den emphatischen Schluss.

Gilt’s also nur der Kunst? Ein verzweifelt affirmatives Plädoyer nach sechs Stunden lustvoll ausgespielten Beziehungs-Theaters, in dem es, ja sicher, um die Musik, doch mindestens ebenso um Biografisches, Politisches, Geschichtliches ging? Mag sein, dass die großartige Musik Richard Wagners alles heil macht, Dass sie über 155 Jahre Rezeptionsgeschichte triumphiert, die von frühen (jüdischen) Protesten gegen die Beckmesser-Figur über den Missbrauch als Festoper im Dritten Reich bis hin zur radikalen Zuspitzung zum Diskurs über die Kunst durch Katharina Wagner in Bayreuth 2007 reicht. Kosky lässt den Chor in schwarzem Orchesterdress die Instrumente bearbeiten – und lesen kann man daraus ein Bekenntnis oder eine Parodie.

Von Wahnfried bis zum Nürnberger Prozess

Die frisch renovierte Fassade des Festspielhauses. Foto: Werner Häußner

Von wegen Kunst allein also. Was schon im zweiten Akt der „Meistersinger“ aus dem Munde Eva Pogners nicht so recht zutrifft, stimmt ebenso wenig 1924 oder 1951 oder 2017. Ähnlich wie Stefan Herheim in seinem genialen Bayreuther „Parsifal“ zieht Kosky das Panorama weit, bezieht die Wirkung mit ein: Die Ouvertüre richtet den Blick in den von Rebecca Ringst detailreich nachempfundenen Salon der Villa Wahnfried, Ort einer der berüchtigten privaten Performances eigener Werke, die Richard Wagner so liebte. Er selbst ist gleich mehrfach anwesend, als Stolzing, Sachs, David. Schwarz und streng schreitet Cosima, migränebewehrt, durch die Reihen, nimmt am Kaffeetisch Platz. Schwiegervater Franz Liszts weiße Haare wehen nicht lange am Flügel: Der zappelig-quirlige Wagner, der zuvor Seidenwäsche und Schuhe ausgepackt hat, schubst ihn weg, greift selbst in die Tasten, demonstriert dem Dirigenten Hermann Levi, wie er seine Musik gespielt haben will. Selbst die Neufundländer Wagners haben ihren Platz: Zu Beginn führt er die schwarzen Hunde Gassi.

Doch die witzige, mit virtuoser Hand inszenierte Geschichte bekommt den ersten schalen Riss, als der deutsche Choral „Da zu dir der Heiland kam“ einsetzt. Hermann Levi, der jüdische Münchner Generalmusikdirektor und Uraufführungs-Dirigent des „Parsifal“, in die Rolle des Beckmesser gedrängt, wird zum Niederknien genötigt: Beginn einer Demontage, für die Kosky im Lauf des Abends bedrängende, irritierende, auch plakative Bilder finden wird.

Zunächst aber bevölkern die Meister in den prächtigen Renaissancekostümen Klaus Bruns‘ den Wahnfried-Salon. Die Merkerei wird aus Portraitbildern des jungen Wagner und Cosimas gebaut, die souverän gestalteten personenreichen Szenen sind komödiantisch überzogen und stets auf dem Punkt – Barrie Koskys operettengeschulte Hand versteht es, Pointen treffsicher zu setzen. Überraschend rückt der Tumult am Ende des ersten Akts in die Ferne: Wahnfried fährt nach hinten, der Raum schließt sich, und Hans Sachs, alias Richard Wagner, steht im Zeugenstand eines Gerichtssaals. Im letzten Licht – Franck Evin ist ein Meister der bedeutungsvollen Beleuchtung – erkennen wir: Es ist der Saal der Nürnberger Prozesse, an der Wand die Fahnen der vier Siegermächte.

Die Vertäfelung rahmt auch im zweiten Aufzug die Spielfläche. Gras sprießt überall – eine sinnreiche Anspielung – und die efeubewachsene Zeugenschranke wird zur Liebeslaube Stolzings und Evas. Die Wagner-Entourage picknickt, die Gewandungen mutieren ins Volkstümliche, Handwerkliche, Altdeutsche. Den Fliedermonolog und das Gespräch mit David setzt Kosky mit sensiblem Blick auf die menschlich berührenden Tiefen in Szene, aber der spannungsvolle Dialog zwischen Hans Sachs und Eva will mit seinen hintergründigen Anspielungen nicht so recht in die Gänge kommen: Koskys Interesse gilt nicht der werkimmanenten Psychologie der Personen.

Beckmesser (Johannes Martin Kränzle) in der Prügelszene am Ende des zweiten Aufzugs. Foto: Enrico Nawrath

Die Prügelszene rückt er in deutliche Nähe eines Pogroms – nicht naturalistisch durchgestaltet, sondern hochsymbolisch aufgeladen: Beckmesser wird ein gewaltiger Kopf aufgesetzt, der an die verzerrten Juden-Darstellungen antisemitischer Zeichnungen erinnert; parallel dazu bläht sich riesig und geisterhaft eine „Stürmer“-Judenkarikatur bühnenhoch auf. Sie richtet den giftigen Blick ins Publikum, bis sie zu den letzten Versen des Nachtwächters in sich zusammensinkt und nur noch die Kippa mit dem Davidsstern sichtbar bleibt.

Ein plakatives Bild – aber auch ein Hinweis darauf, was aus dem Antisemitismus Wagners erwachsen ist. Koskys Regie stellt jedoch, gegen den ersten Eindruck solcher starker Bühnen-Signale, keine vordergründigen Bezüge her. Er gibt sich auch nicht, wie derzeit der Castorf-Ring in Bayreuth, der frei schweifenden Assoziation hin. Er hat den „Meistersingern“ nichts übergestülpt, sondern entwickelt jeden Zug seiner Deutung aus dem Stück, aus Wagners Gedankenwelt und aus dem ideologischen Umfeld, das vom unkritisch bewundernden Wagnerianismus eben bis hin zur Wagner-Rezeption Hitlers und des Dritten Reiches führt.

Wagners verquere Theorien in der Konkretion einer Bühnenfigur

Inwieweit Beckmesser als Juden-Karikatur aufgefasst werden kann, ist ein bis heute umstrittenes Thema. Wer Wagners Hetzschrift „Das Judenthum in der Musik“ liest, kommt jedoch nicht umhin, in Beckmesser Wagners verquere Theorien in der Konkretion einer Bühnenfigur wiederzuentdecken: „Der Jude“, der „an sich unfähig ist … sich uns künstlerisch kundzugeben“, der in Musik redet, ohne etwas Wirkliches zu sagen, der nur wie Papageien nachplappert „ohne Ausdruck und wirkliche Empfindung“ – ist das nicht Beckmesser, der sich eines Lieds von Hans Sachs bemächtigt, es entstellt und verständnislos vorträgt? Hitler sagt es unverblümt und in offenbar direktem Bezug auf Wagner: „Was (das Judentum) auf dem Gebiete der Kunst leistet, ist entweder Verbalhornisierung oder geistiger Diebstahl.“

Alles, was Wagner diffamiert hat, findet sich bei Beckmesser wieder – und insofern ist Kosky, wenn er den demontierten Merker bis in die karikierend zappelnden Bewegungen des letzten Akts hinein als erniedrigte Person kennzeichnet, jenseits aller philologischen Debatten auf der Spur des authentischen Wagner. Wenn er im dritten Akt das Renaissancevolk über die Bänke des Nürnberger Schwurgerichtssaals fegen und die Fahnen schwingen lässt, hebt er freilich die plakative Eindeutigkeit auf: Er schlägt den Bogen aus dem historischen spätmittelalterlichen Nürnberg, das seine Judengemeinde ausgerottet hat, über das idealisierte Alt-Nürnberg Wagners in die Villa Wahnfried als Chiffre für einen Ort, an dem sich Glanz und Elend des 19. Jahrhunderts verdichten. Und er markiert mit dem szenisch-räumlichen Bezug zu den Nürnberger Prozessen den Horizont, in dem die Geschichte zu lesen ist.

Michael Volle als Hans Sachs im Dritten Akt. Foto: Enrico Nawrath

Gälte es nur der Kunst, wie es noch Wolfgang Wagner in seinen letzten, unübertrefflich biederen Bayreuther „Meistersingern“ nahegelegt hat, wäre Richard Wagner verharmlost, die Geschichte negiert und die Bedeutung von Musik um einen wesentlichen Aspekt beschnitten. Barrie Kosky hat mit Bewusstsein um die Probleme, mit virtuosem Regie-Handwerk und nicht zuletzt mit einem Seitenblick auf die ursprüngliche Intention der „Meistersinger“ als einer „komischen Oper“ ein Beispiel souverän konzipierten Deutungs-Theaters geschaffen, das allen Brüchen und Fragen zum Trotz in sich konsistent eine sinnlich erfassbare Position zu den „Meistersingern von Nürnberg“ entwickelt, die dem Anspruch des Stücks und dem Anspruch Bayreuths, wie mit Wagners Werk umzugehen sei, Genüge tut.

Kein Blech-Pathos aus dem Orchestergraben

Wenn Oper als Gesamtkunstwerk und als Beitrag zu einem philosophischen Diskurs aufgefasst wird, steht die Musik oft in Gefahr, in der Kritik an die zweite Stelle abzurücken. Dem muss ausdrücklich widersprochen werden – und die Bayreuther Neuproduktion dieses Jahres macht es einem leicht. Mit Philippe Jordan, dessen Berufung zum Musikdirektor der Wiener Staatsoper ab 2020 zur zweiten „Meistersinger“-Vorstellung bekannt gegeben wurde, gab es auch aus dem Orchestergraben einen neuen Ton: Das Blech-Pathos war ausgetrieben, der dicke Saft der Streicher ausgepresst. Die Ouvertüre hat darob nichts an Auftritts-Majestät verloren, aber Jordan entwickelt den Ton mit lichter Leichtigkeit, lässt die Phrasen elegant schweben, achtet vielleicht ein wenig zu unentschieden darauf, die verästelte Kontrapunktik darzustellen, trifft aber die sprühend lebendige Beweglichkeit zumal des ersten Aktes mit Bravour.

Präzise ausgehörte Finali, leise lyrische Nachdenklichkeit in den Monologen des Sachs, ein mit Wehmut in eingedunkelte Farben getauchtes Vorspiel zum dritten Akt sprechen für die Bewusstheit, mit der Jordan sich der großen inneren Linie der Musik widmet, wie wenig er sich von der nötigen und erfolgreichen Detailarbeit ablenken lässt, den großen Entwicklungsbogen und die Kongruenz zum szenischen Geschehen im Blick zu halten. Noch selten hat man einen Chor wie den Festspielchor Eberhard Friedrichs so spielfreudig erlebt und dabei so präzis, so schattierungsreich, so sorgfältig im Wort-Musik-Verhältnis zu hören bekommen. Die Festwiese war, weggerückt vom Schaustück mit Pracht und „Wach‘ auf“-Prunk, ein leicht genommenes, von Witz durchtränktes Kabinettstück. Szenisch den Bezug zum ersten Aufzug nicht verhehlend, vollbrachte der Chor auch eine Meisterleistung differenziert ausgedeuteter Sprache, von unbeschwert jubelnd bis bösartig zischend.

Nicht häufig in den letzten Dekaden war ein so gleichmäßig niveauvolles Ensemble zu erleben: Allen voran Michael Volle als nicht brüchefreier, aber in jedem Moment wort- und klangsouveräner Sachs und Johannes Martin Kränzle als Beckmesser, der zwischen komödiantischer Übertreibung und tiefster Erniedrigung stets szenisch wie stimmlich glaubwürdig bleibt und ein zutiefst bewegendes Menschenportrait gestaltet. Luxuriös besetzt sind der Veit Pogner mit dem in diesem Fach inzwischen führenden Bass Günther Groissböck und der Nachtwächter mit dem herrlich sonoren Karl-Heinz Lehner.

Daniel Behle kehrt mit leuchtendem, nur an wenigen Stellen verunsichertem Tenor die oft peinliche ausgestellte Naivität des Lehrbuben David um in jugendliche Nachdenklichkeit. Mit Klaus Florian Vogt steht in Bayreuth der derzeit wohl beste Stolzing auf der Bühne – auch wenn der zaghafte Umgang mit der Stütze gerade in den schwärmerischen Legati seiner Partie die gleichmäßige Tonbildung beeinträchtigt. Mit dem Tonansatz hat auch Anne Schwanewilms als Eva ihre liebe Not; der dritte Akt gelingt ihr besser als die verengten Dialoge im zweiten. Auf eine jugendlich-frische Eva mit frei strömender Stimme wird man wohl noch warten müssen. Wiebke Lehmkuhl setzt ihren üppigen Mezzo als Magdalena mit viel Lust an spielerischer Nuancierung ein. Bayreuths Festspiel-Premiere bietet allerbestes Theater, geistig durchdrungen und anregend, szenisch wie musikalisch auf einem Niveau, das den Begriff der „Festspiele“ überragend mit Leben füllt.