Mit Leib und Seele der Oper verschrieben: Früherer Aalto-Intendant Stefan Soltesz gestorben

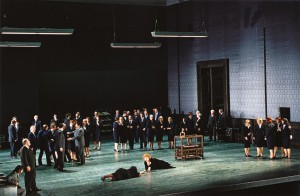

Stefan Soltesz in seiner Essener Zeit. (Foto: Matthias Jung)

Gestern spät abends drangen die ersten Kurzmeldungen durch die sozialen Netzwerke: Stefan Soltesz ist tot. Der frühere Essener Intendant und Generalmusikdirektor brach während seines Dirigats von Richard Strauss‘ „Die schweigsame Frau“ an der Bayerischen Staatsoper München zusammen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Er wurde 73 Jahre alt.

Ein Augenzeuge berichtet: Gegen Ende des ersten Akts, gerade als die turbulente Probe der Operntruppe im Hause von Sir Morosus in vollem Gange ist und der alte Kapitän mit dem Speerschaft Wotans auf den Boden geklopft hat, ist ein dumpfer Knall zu hören. Einen Augenblick später „entsteht großer Trubel: einige Leute stehen auf, gestikulieren, schreien wild. Wir schauen vergnügt weiter, denn es ist ja eine lustige Oper und wir dachten, das gehöre dazu.“ Doch dann erklingen Rufe nach einem Arzt, der Vorhang fällt und der Abenddienst tritt vor den Vorhang und bittet das Publikum, vorzeitig in die Pause zu gehen.

Nach einer ungewöhnlich langen Zeit werden die Zuschauer wieder in den Saal gerufen und erfahren, dass die Vorstellung beendet werden muss. Zunächst denkt man im Publikum an einen Hitzschlag, doch dann verbreitet sich rasch die schreckliche Nachricht. Die Bayerische Staatsoper gibt auf ihrer Webseite „mit Entsetzen und großer Trauer“ den Tod von Stefan Soltesz bekannt. „Wir verlieren einen begnadeten Dirigenten. Ich verliere einen guten Freund“, twittert Staatsopernintendant Serge Dorny.

Stefan Soltesz prägte das Essener Musikleben als Generalmusikdirektor der Philharmoniker und Intendant des Aalto-Musiktheaters ab 1997. Seinen nicht ungetrübten Abschied aus Essen nahm er im Juli 2013 mit „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss, eines seiner Lieblingskomponisten, für dessen Werke er als Spezialist galt. Geplante spätere Gastdirigate hat Soltesz abgesagt, nachdem die Stadt Essen es nicht geschafft hatte, den langjährigen erfolgreichen Motivator des Essener Musikkultur angemessen zu verabschieden. „Ich habe es geliebt, hier zu arbeiten“, sagte der scheidende Chef damals, und die WAZ zitierte seine Worte bei der Abschiedsfeier im Aalto-Theater: „Ich habe die 16 Jahre in Essen mit großer Begeisterung erlebt. Es war der wichtigste und schönste Lebensabschnitt. Behalten Sie mich in guter Erinnerung.“

Soltesz war ein Prinzipal alter Schule und als Dirigent den großen Namen verpflichtet: Mozart, Strauss, Wagner. Kompromisse, vor allem in künstlerischer Hinsicht, waren seine Sache nicht. So liebenswürdig er mit seinem Wiener Charme spielen konnte: Wenn es um die Musik ging, war er unerbittlich. Orchestermitglieder können davon erzählen, von seinen Sottisen, von seiner fordernden Detailarbeit, von dem Gefühl dauernder Hochspannung und des Spielens „auf der Stuhlkante“: Aber auch von seiner unbedingten Solidarität, seinem unbändigen Einsatzwillen – und vor allem seinem Charisma, seiner magischen Hand, mit der er die Musik in wundersamer Vollendung hervorlocken konnte.

Natürlich trat er in Essen 1997 mit „Arabella“ von Richard Strauss an – jener umstrittenen, oft gering geschätzten Oper von 1933, die jetzt wieder auf dem Spielplan des Aalto-Theaters steht und von Tomáš Netopil überzeugend, aber anders dirigiert wird. Strauss sollte den Essener Spielplan in den kommenden Jahren prägen: 1998 folgte „Die Frau ohne Schatten“, die in der Inszenierung von Fred Berndt bis 2013 im Repertoire bliebt. Es folgte die Rarität „Daphne“ (1999), dann „Elektra“ (2000), „Ariadne auf Naxos“ (2002) und „Die ägyptische Helena“ (2003). „Salome“ schloss 2004 diesen Strauss-Zyklus vorläufig ab. An die frühen Werke oder an ein kleines Juwel wie „Intermezzo“ wollte der Pragmatiker nicht denken, obwohl er schon in den neunziger Jahren Strauss‘ „Friedenstag“ in einer Inszenierung von Peter Konwitschny an der Semperoper Dresden dirigiert hat.

Stefan Soltesz war mit Leib und Seele ein Mann der Oper. Schon der Anfang seiner Karriere, 1971 am Theater an der Wien und im folgenden Jahrzehnt an der Wiener Staatsoper und der Oper Graz, war vom Musiktheater geprägt. In Salzburg assistierte er Größen wie Karl Böhm, Christoph von Dohnányi und Herbert von Karajan. Auch an seine nächsten Stationen in Hamburg und Berlin, in Braunschweig als GMD und in Antwerpen/Gent als Chefdirigent dominierte die Oper. Was nicht heißt, dass Soltesz nicht auch faszinierende, berührende, hochgespannte Konzertabende dirigierte. Nicht umsonst wurden die Essener Philharmoniker unter seiner Ägide 2003 und 2008 zum „Orchester des Jahres“ gekürt.

Aber man spürte: Das Herz des gebürtigen Ungarn, der im Alter von sieben Jahren 1956 zu den Wiener Sängerknaben gekommen war, schlug im Musiktheater. Kennengelernt habe ich ihn 1991, als er in Berlin in John Dews durchdachter Inszenierung von Giacomo Meyerbeers „Les Huguenots“ den Taktstock schwang und demonstrierte, wie subtil Meyerbeer die dramatischen Situationen erfasst. Mit Meyerbeer erlebte ich Stefan Soltesz auch eines der letzten Male, 2019 an der Semperoper, wo er wiederum trotz fragwürdiger Kürzungen auf Wunsch von Regisseur Peter Konwitschny die „Hugenotten“ mit kundigem Blick durchdrang: „Soltesz dirigiert mit Gefühl für Farben und dramatische Entwicklungen“, schrieb ich damals.

Aber auch an seinem Stammhaus Essen ist an unvergessliche Aufführungen zu erinnern. Jeder wird da seine eigene Rangfolge entwickeln. Gelegenheit, den Dirigenten Stefan Soltesz zu erleben, gab es mannigfach. Er war ja omnipräsent, übernahm viele Premieren selbst, ersetzte seine eigenen Kapellmeister oder ausgefallene Gastdirigenten. „Soltesz ist ein Chef, der auch für sich selbst einspringt“, meinte ein Kollege einmal scherzhaft. Diese Präsenz ist heute leider unüblich geworden, sichert aber Vertrauen, Verlässlichkeit und gibt einem Haus und einem Orchester eine unverwechselbare Prägung.

Für mich eines der prägendsten Erlebnisse mit Soltesz war – neben seinen immer wieder mitreißenden Strauss-Abenden – seine Arbeit an Vincenzo Bellinis „I Puritani“. Die Sorgfalt, mit der er diese zunächst so „einfach“ erscheinende Partitur einstudierte, der Blick für den großen Bogen, die atmende Phrasierung, die Gliederung der Melodie, die Liebe zum instrumentalen Detail, brachten die Qualitäten Bellinis ans Licht des Tages und ließen den angeblich so simplen Belcanto in einem neuen Licht erscheinen. Eine Meisterleistung der Dirigierkunst.

Müßig aufzuzählen, wo der unermüdliche Dirigent als Gast anzutreffen war. Ob Hamburg oder Wien, München oder Berlin, Budapest oder Frankfurt, Rom, Paris, Zürich oder Buenos Aires. Sein Name tauchte immer wieder auf – auch an der Komischen Oper Berlin, wo er zuletzt in Franz Schrekers „Die Gezeichneten“ sein Faible für die Spätromantik des 20. Jahrhunderts ausspielen konnte und mit Paul Abrahams „Viktoria und ihr Husar“ einen hinreißenden Operettenabend bescherte.

Stefan Soltesz wird fehlen, aber die Erinnerung an ihn lebt in der Seele all jener weiter, die er mit Musik beglückt hat, und sie werden ihm im Herzen die Kränze flechten, die die flüchtige Zeit nicht nur dem Mimen, sondern auch den Musikern gern vorenthält.