Ovationen vor dem Verstummen: Das Konzerthaus Dortmund ging mit einem Beethoven-Marathon in den erneuten Lockdown

Die Musiker des Belcea Quartetts: Krzysztof Chorzelski (Viola), Axel Schacher (Violine), Antoine Lederlin (Cello) und Corina Belcea (v.l. Foto: Marco Borggreve)

Beethoven hat das letzte Wort. Am Tag vor dem erneuten Lockdown, der auch die Kultur- und Veranstaltungsbranche zum Erliegen bringt, zeigen zwei führende Streichquartette unserer Zeit im Konzerthaus Dortmund, welchen Gipfel- und Endpunkt die Gattung durch den Jahresjubilar erreichte.

Das Belcea Quartet und das französische Quatuor Ébène wechseln sich bei einem musikalischen Marathon ab, der durch acht der insgesamt 16 Werke führt, die Beethoven zu dieser Königsdisziplin der Komponisten beitrug.

Gleichwohl mag Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech die Schließung des Betriebs nicht unkommentiert lassen. Er greift vor Beginn zum Mikrophon, um sich gegen das „undifferenzierte Vorgehen“ der Politik zu wehren: „Wir werden die Pandemie nicht durch die Schließung der Kultur in den Griff bekommen. Die Theater und Philharmonien sind keine Infektionsorte!“ Dass er Eigeninteressen vertritt, verhehlt er keineswegs („Ich bin vom Intendanten zum Lobbyisten geworden“). Stimmungsmache kann man ihm indessen nicht vorwerfen. Er erinnert an die Not der Solo-Selbständigen und verkündet, den Musikern Ausfall-Zahlungen leisten zu wollen.

Damit sind wir entlassen in den Kosmos der Beethoven-Streichquartette, der die Widrigkeiten dieser Welt auf Zwergenmaß schrumpfen lässt. Das Programm umfasst drei Beispiele aus der frühen Werkgruppe Opus 18, drei Stücke aus der mittleren Schaffensperiode und zwei Spätwerke. So lässt sich nachverfolgen, wie Beethoven sich mit zunehmend kühner Experimentierlust über alles hinaus schrieb, was seinen Zeitgenossen verständlich war.

Wie souverän er sich schon früh vom Vorbild Haydns und Mozarts absetzt, zeigt das Belcea Quartet zu Beginn mit Opus 18 Nr. 3 (aus dem Jahr 1799). Die helle, freundliche Grazie des Tonfalls findet eine wunderbare Entsprechung in den silbrig schimmernden Höhen von Corina Belceas Violinklang. Aber in den Ecksätzen künden Akzente bereits von einer typischen, robusten Energie. Auch das zunächst friedvolle Andante con moto hat es in sich: Es erreicht mit seinen Einzeltönen und Pausen einen erstaunlich modern wirkenden Minimalismus.

Im 1808 komponierten Opus 59 Nr. 1 hat diese Handschrift deutlich an Ausdruckskraft gewonnen. Mit einer Mischung aus Disziplin und Spielfreude fächert das Belcea Quartet eine Palette auf, die vom nahezu rhapsodischen Anfangsthema im Cello zu Tonwiederholungen führt, die mal ruppig klopfen, mal elfengleich trippeln wie in Mendelssohns Sommernachtstraum. Die langen Bögen des Adagio geraten seidig fein ins Schweben, wie von milder Melancholie durchleuchtet.

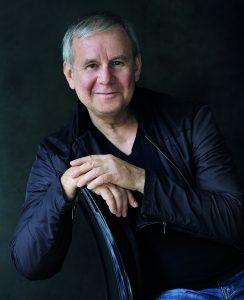

Das Quatuor Ébène: von links Raphaël Merlin (Cello), Pierre Colombet (Violine), Gabriel Le Magadure (Violine), Marie Chilemme (Bratsche. Foto: Julien Mignot)

Es erscheint nahezu unwirklich, wie locker das Quatuor Ébène diese hohe Interpretationskunst noch übertrifft. Die Franzosen musizieren mit entwaffnender Natürlichkeit und einem bezwingenden Willen zum Wesentlichen. Wie sehr sie sich auf Beethovens Rhetorik verstehen, zeigen nicht allein die raffinierten Gegenakzente im Trio von Opus 18 Nr. 5. Bestechend synchron artikulierend, rücken sie das Andante in die Nähe der „Szene am Bach“ aus der 6. Sinfonie („Pastorale“), erreichen gar einen rustikalen Vorgriff auf Schubert’sche Forellen-Munterkeit. Sie beherrschen ein Pianissimo mit Fernklang-Effekt, leuchten Abgründiges mit dunklem Feuer aus, bevor sie weiche, schneehelle Gefilde vor uns entfalten.

Das späte Streichquartett op. 131 aus Beethovens vorletztem Lebensjahr spielen die Franzosen vollends aus Zeit und Raum heraus. Was hier zusammentrifft, gleicht einer Quadratur des Kreises: abgeklärt und überhastet, grüblerisch und übermütig, bizarr und wild und witzig in einem. Wenn das Cello das letzte Adagio mit einer grimmigen Floskel beiseite fegt, ist der Gipfel der Kompromisslosigkeit erreicht. Das Quatuor Ébène feuert uns Pizzicati um die Ohren und spielt mit dem Bogen so nahe am Steg, dass sich ein eisiger Schauer in die Raserei mischt. Das Publikum spendet Ovationen, bevor es sich in den November des Verstummens zerstreut. Das letzte Wort aber hat Beethoven.