20 Jahre Konzerthaus Dortmund (I): Symbol für den Wandel im Ruhrgebiet

Drei Intendanten prägten bisher die Erfolgsgeschichte des Dortmunder Konzerthauses (von links): Benedikt Stampa, Raphael von Hoensbroech und Ulrich Andreas Vogt. (Foto: Björn Woll)

Am 8. September 2002 wurde das Konzerthaus Dortmund förmlich überrannt: 40.000 Menschen wollten am „Tag der offenen Tür“ das neue Gebäude besichtigen. Die stolze Bilanz nach 20 Jahren: Dreieinhalb Millionen Besucher in rund 4.000 Veranstaltungen.

Doch Intendant Raphael von Hoensbroech will darob nicht die Hände in den Schoß legen: Die Aufgabe, neue Publikumsschichten in den Bau im Dortmunder Brückstraßenviertel zu locken, sieht er noch nicht als erfüllt an. Zufrieden zeigt er sich bei der Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der 21. Spielzeit mit dem Ticketverkauf: Schon jetzt sei der Umsatz des Jahres 2019 erreicht – allerdings bei leicht sinkenden Abo-Zahlen. Den von vielen beklagten und gefürchteten Publikumsschwund bemerkt das Dortmunder Konzerthaus bisher nicht.

Intendant Raphael von Hoensbroech. (Foto: Pascal Amos Rest)

Vor 20 Jahren, am 14. September 2002, eröffnete Kent Nagano mit Beethovens Neunter den neuen Bau mitten in dem problematischen Areal in Bahnhofsnähe. Er war das Ergebnis eines „großen gesellschaftlichen Projekts“ – so Gründungsintendant Ulrich Andreas Vogt beim Jubiläums-Pressegespräch –, entstanden aus einer Bürgerbewegung, der es gelang, die Politik zu überzeugen. Das Interesse an dem neuen Bau an der Stelle des 1922 eröffneten Universum-Kinos war überwältigend: „Wir hatten schon 1.600 Abos verkauft, bevor nur ein Stein stand“, erinnert sich Vogt.

Den wesentlichen Auftrag des Konzerthauses formuliert Vogt so: Musik zugänglich machen, Brücken bauen, Musik für Alle bieten. Von Anfang an setzte er auf große Namen: Internationale Künstler sollten den Saal und seine oft gelobte Akustik kennenlernen und seinen Ruf in der Welt verbreiten. Dass diese Rechnung aufgegangen ist, zeigen die zwanzig Jahre stetiger Entwicklung, nach Vogts Weggang fortgeführt von Benedikt Stampa – heute Intendant des Festspielhauses Baden-Baden – und vom amtierenden Konzerthauschef Raphael von Hoensbroech.

Stampa etablierte Formate wie die „Jungen Wilden“ oder den „Exklusivkünstler“, der sich für längere Zeit ans Haus bindet. Die „Zeitinseln“ bieten einen konzentrierten Blick auf eine bestimmte Epoche oder eine Werkschau eines Komponisten wie in dieser Saison von Sofia Gubaidulina. „Von Anfang an wollten wir in der Champions League der europäischen Konzerthäuser spielen“, sagt Vogt. Das ist gelungen: Dortmund gehört seit 2012 zur European Concert Hall Organisation (ECHO), einem Netzwerk von 22 führenden europäischen Konzerthäusern.

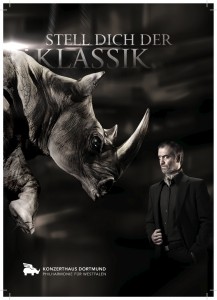

Ein Symbol, das in die Stadt hinein wirkt – das geflügelte Nashorn des Konzerthauses. (Foto: Werner Häußner)

Das neue Haus steht aber auch für den Wandel im Ruhrgebiet, betont Dortmunds Kulturdezernent Jörg Stüdemann: Er lobt die Kontinuität und die „hoch ambitionierten Programme“. Das geflügelte Nashorn – das Symbol des Konzerthauses – stehe als „Signum einer neuen Zeit“ für ein Ruhrgebiet, das nicht länger mit Kohle, Stahl und Bier zu identifizieren sei. Die Impulse für die Kultur der Stadt seien unübersehbar: Chorakademie, Festival Klangvokal, Orchesterzentrum seien ohne das Konzerthaus nicht denkbar. „Das Konzerthaus hat der Stadt unheimlich viel gebracht“.

Entsprechend festlich sollte es auch beim ausverkauften Eröffnungskonzert der Spielzeit 2022/23 zugehen: Eines der Top-Orchester der Welt, das Leipziger Gewandhausorchester unter seinem Chef Andris Nelsons, der dem Haus schon lange verbunden ist, bestritt den Abend (Kritik hier). Mit „Höhepunkten reihenweise“ will die Werbung das Publikum zu einem Abo überzeugen – und Hoensbroech hat mit seinem Team ein wirklich anziehendes Programm vorbereitet: So dirigiert der Exklusivkünstler der nächsten drei Jahre, Lahav Shani, das Orchestre de Paris mit Martha Argerich als Solistin (17.12.), Mirga Gražinytė-Tyla kommt zurück mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France und Daniil Trifonov als Solisten (28.01.23), Barbara Hannigan dirigiert das London Symphony Orchestra (04.03.23).

Eröffnungskonzert mit dem Gewandhausorchester Leipzig, Andris Nelsons, Mao Fujita (Klavier) und Gábor Richter (Trompete). (Foto: Björn Woll)

Lahav Shani ist noch einmal am 13. Mai 2023 mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra und Gustav Mahlers Zweiter Sinfonie zu Gast; Herbert Blomstedt kommt mit dem Chamber Orchestra of Europe am 25. Mai. Eine der großen Klavier-Poetinnen, Mitsuko Uchida, leitet am 25. Januar 2023 das Mahler Chamber Orchestra und spielt die beiden Klavierkonzerte KV 503 und KV 595 von Wolfgang Amadé Mozart. Und im Rahmen der Sofia Gubaidulina gewidmeten „Zeitinsel“ im Februar 2023 präsentiert das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter Duncan Ward mit dem Bratscher Antoine Tamestit das Violakonzert und „Der Zorn Gottes“ der 1931 geborenen Komponistin.

Die Namen der Künstler der nächsten Wochen lassen musikalische Erlebnisse auf höchstem Niveau erwarten: die Geigerin Hilary Hahn musiziert mit Lahav Shani und dem Orchester aus Rotterdam, Thomas Hengelbrock und der Counter-Star Jakub Józef Orliński sind in Christoph Willibald Glucks „Orfeo ed Euridice“ zu erleben, Julian Prégardien singt Lieder und Balladen Franz Schuberts, Dirigier-Aufsteigerin Joana Mallwitz bringt mit dem Mahler Chamber Orchestra Schuberts „Unvollendete“, und Sheku Kanneh-Mason streift in der Reihe der „Jungen Wilden“ durch die Gefilde von Klassik, Jazz und Improvisation. Die Reihe lässt sich von der Cellistin Sol Gabetta über die Dirigentin Marie Jacquot bis zu Sir Simon Rattle und dem London Symphony Orchestra beliebig fortschreiben. Sie zeigt: Dortmund spielt auch nach 20 Jahren hochkarätiger Kultur mit nicht nachlassender Energie in der Spitzenliga der Konzerthäuser.

Das Konzerthaus bietet auch ein neues Pop-Abo, Informationen gibt es unter www.konzerthaus-dortmund.de/de/programm/abonnements/pop-abo

Weitere Infos: www.konzerthaus-dortmund.de