Ein warmer, tragender Klang: Der Kammermusiksaal des Musikforums Bochum ist ein Glücksfall

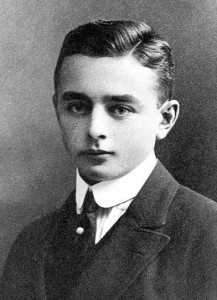

Das „Viktoria Quartett“ mit Philipp Willerding-Bach, Jiwon Kim, Aliaksandr Senazhenski und Esiona Stefani (v.l.n.r.). (Foto: Christoph Fein)

Streichquartett-Abende sind immer einen Besuch wert. Darf sich das geneigte Publikum doch gewissermaßen auf einem Olymp der Kunst wähnen. Hier wird die reine Vierstimmigkeit zelebriert, geht es mithin um nicht weniger als die Königsgattung der Kammermusik.

Kein Komponist, der was auf sich hielt oder hält, der nicht für Streichquartett schrieb oder schreibt. Von Haydn und Vorläufern bis hin zu Wolfgang Rihm und Jüngeren – kaum ein Kanon kommt ohne Werke für die Kombination von zwei Geigen, Bratsche und Cello aus.

Was Wunder: Der große Goethe hat dazu, ganz im Geiste der Aufklärung, seinen Segen gegeben. „Man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten, glaubt ihren Diskursen etwas abzugewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente kennen zu lernen.“ Da ist es zudem wenig verwunderlich, dass bis heute immer wieder neue Streichquartett-Ensembles sich der Herausforderung des rationalen musikalischen Gesprächs stellen wollen.

Bei den Bochumer Symphonikern haben sich im Laufe der Zeit zwei entsprechende Formationen gebildet. Zunächst „Bermuda4“ und später, genauer gesagt vor etwa drei Jahren, das „Viktoria Quartett“. Beide haben für diese Saison eine eigene Reihe eingerichtet. Allein, aktuell gestaltet ausschließlich das „Viktoria Quartett“ die Konzerte, „Bermuda4“ befindet sich in einer Phase der Neuorientierung. Selbstreflexionen dieser Art sind beileibe nichts Ungewöhnliches, auch berühmte Ensembles sind davor nicht gefeit. Über Binnenspannungen im Quartettbetrieb wurden schon Bücher geschrieben – und es bleibt nur der Wunsch, dass sich am Ende alles wieder aufs Beste einrenkt.

Nun also: Das „Viktoria Quartett“ hat den dritten Abend der Reihe übernommen, das wohl kurzfristig zusammengestellte Programm weist Prokofjews 1. (op. 50) und Beethovens 4. Quartett (aus op. 18) aus. Für uns ist es im übrigen die erste Gelegenheit, den Kammermusiksaal des neuen Bochumer Musikforums zu testen. Und es sei gesagt: Das Hörerlebnis ist außerordentlich.

Der Klang umfängt das Publikum mit angenehmer Wärme, wer die Augen schließt, mag kaum glauben, dass alle Töne doch von vorn kommen. Dazu verhelfen die reflektierenden Flächen der Seitenwände, wie andererseits zwei raumhohe schwere Vorhänge die prinzipiell trockene Akustik abmildern. Gleichwohl wird jede noch so filigrane Klangnuance bis in die hinterste Reihe getragen. Selbst das leiseste Pianissimo findet in kristalliner Klarheit jedes Ohr. Andererseits: Dissonante Schärfen, wie sie Prokofjew oft genug vorschreibt, versagen sich in hoher Lage jedes Klirren. Diese kleine Schuhschachtel, maximal auf 325 Plätze ausgerichtet, ist für Kammermusiker ein Glücksfall.

Gleichzeitig jedoch eine Herausforderung. Wo nichts ungehört bleibt, ist Präzision gefragt. Das fängt bei der Intonation an, ist in Sachen Tongebung von Bedeutung, betrifft nicht zuletzt die Kunst des Zusammenspiels. Der rationale Diskurs ist das eine, das konzentrierte Hören aufeinander die andere Seite der musikalischen Medaille. Wie schön, dass sich das „Viktoria Quartett“ als Organismus präsentiert, dessen Solisten nie in den Vordergrund drängen. Interessant ist vielmehr, dass kaum eine Führungsrolle auszumachen ist. Esiona Stefani (1. Violine), Jiwon Kim (2. Violine), Aliaksandr Senazhenski (Viola) und Philipp Willerding-Bach (Violoncello) verstehen einander ziemlich gut, intonieren äußerst sauber, nur hier und da fehlt es an präziser Tonfokussierung.

Bei Prokofjew gelingt die Balance zwischen akzentuierter Motorik und stimmungsvollem Legato-Ton überzeugend. Das Spiel des Quartetts ist energiegeladen, zielt aber vor allem auf die expressive Ausgestaltung des Finales, einem Lamento von erheblicher Dramatik. Beethovens Werk wiederum hätte insgesamt mehr Biss verdient, andererseits wird die Modernität des Stückes (frühe Anklänge an die Romantik) fein herausgearbeitet. Ja, der Besuch dieses Konzerts hat sich gelohnt.