Mit Hopfen und Malz ins Operettenglück: Ausflug zu einer ungewöhnlichen Novität in Mecklenburg

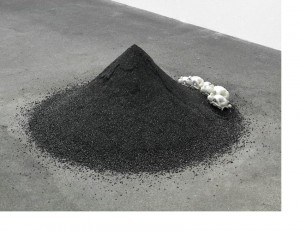

In Daniel Behles neuer Operette am Landestheater Neustrelitz siegen am Ende die Liebe – und das Bier! (Foto: Theresa Lange)

Die Operette ist tot? Nö, sie könnte vor Lebensfreude sprühen, aber sie wird seit Jahren ausgehungert. In Neustrelitz ist jetzt eine nagelneue Operette zu sehen. Ihr Thema: das Bier. Also auf zu einem Ausflug nach Mecklenburg.

Die arme Operette. Sie ist ein Opfer von Sparwut, die Operettenensembles abgebaut hat, von Intendanten, die sie aus den Spielplänen tilgen, von mahlerisiert ehrgeizigen Generalmusikdirektoren, die sie höchstens als Metier ihrer stabwedelnden Unteroffiziere geringschätzen, und von humorlosen Regisseuren. Was die schlampige Routine der siebziger und achtziger Jahre nicht umgebracht hat, erledigen Darsteller, die sie vibratosatt zur „kleinen Oper“ entstellen oder mit Musicalgequäke hinrichten. Das Publikum wurde dabei selten gefragt, es durfte nach und nach still aussterben. Auch ein Barrie Kosky – einer der wenigen, die nicht bloß mit warmen Worten an die Operette glauben – kann nur Leuchtfeuer entzünden. In die Fläche strahlen die aber eher punktuell. Das Elend der Gattung ist ja selbst an Häusern, die sich dem „Unterhaltungs“-Theater widmen sollten, unübersehbar.

Zu viel Schaum würden den Genuss mindern

Es gehört also einiges dazu, wenn ein Tenor zum Notenprogramm greift und eine nagelneue Operette komponiert. Daniel Behle hat es gewagt und sein „Kind“ sogar zur Uraufführung bringen können. Im Januar 2023 erschien „Hopfen und Malz“ an einem jener ein bisschen aus der Zeit gefallenen Häuser, an denen Operette noch geschätzt und gepflegt wird: Das Stück über einen skurrilen Bier-Krieg zwischen zwei norddeutschen Dörfern hatte in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge Premiere und wird nun – was selbst für spannende neue Opern nicht so einfach ist – in Neustrelitz nachgespielt. Weitere Inszenierungen sind geplant, deutet Behle in einem Interview an. Keine schlechte Bilanz für ein Exponat einer für tot erklärten Gattung!

Das Landestheater Neustrelitz, ein Bau von Max Littmann aus den zwanziger Jahren. (Foto: Werner Häußner)

Also ab ins beschauliche Neustrelitz, das sein Herzogsschloss kurz vor Kriegsende durch einen Brand verloren, aber im Stadtbild klassizistische Eleganz bewahrt hat. Der Zuschauerraum ist gut besetzt. Im Graben lässt die Neubrandenburger Philharmonie unter Dirigent Daniel Klein ruhige, tiefe Streicherklänge gären, aber die Ouvertüre beginnt schnell zu schäumen. Marsch, Walzer, Galopp, beschwipste Tanzrhythmen, dazwischen perlt die Kohlensäure der Chromatik: Daniel Behle blättert schon mal auf, was im Lauf der kommenden zweidreiviertel Stunden musikalisch zu erwarten ist. Angst vor der Melodie hat er in seiner Operette nicht. Und Daniel Klein – ausgebildet an der Folkwang Hochschule in Essen und als Gastkorrepetitor auch mal am Aalto-Theater, in Gelsenkirchen und Hagen gewesen – nimmt diesen kunterbunten Stilmix nicht zu grell, sondern mit gebotener Dosierung und bedachtem Esprit. In der Musik wie beim Bier verhindert zu viel Schaum nämlich den Genuss.

Biergeister in der Wolfsbucht

Und so zieht sich das Thema „Bier“ wie ein goldener Fluss durch die Operette: Bierbrauer Horst Flens aus Ölsum – stimmgewaltig vorgestellt von Ryszard Kalus – gewinnt seit Jahren den regionalen Brauwettbewerb, den das brauende Paar Letty und Max Fisch aus Meersum gerne einmal für sich entscheiden würde. Aber wie? Ein bierkundiger Mönch und seltsame, an singende Bierkrüge erinnernde bayerische Biergeister kommen den beiden entgegen: Mit Hilfe des im protestantischen Norden auf Sündenforschungsreise weilenden Klosterbruders Theophil (Sebastian Naglatzki) und eines geheimnisvollen Rezepts aus dem Kloster Santo Demento brauen sie bei Vollmond in der Wolfsbucht – der Name ist kein Zufall – ein Freibier. Es schmeckt und versiegt obendrein nie. Heißa! Nach operettenüblichen Verwicklungen ist der Sieg der ihrige, am Ende tritt noch Mutter Cerevisia (schaumbekrönt: So Yeon Yang) auf und fordert alle zu „Maßhalten“ auf – oder ist doch eher das Maß Halten gemeint?

Der Mönch und die Brauersleute. (Foto: Theresa Lange)

Daniel Behle hat diesen Bierkrieg durch diverse Nebenhandlungen und -figuren teils unterhaltsam, manchmal aber auch etwas zähflüssig auf abendfüllende Länge gebracht und dazu viel Musik erfunden, deren melodische Stammwürze zu wohligem Genuss durchaus ausreicht. Wie es sich gehört, wird das Orchester nicht unterfordert: Die operettenseligen Rhythmen reihen sich mitunter recht schräg aneinander und Dirigent Klein darf schwungvoll und reaktionsschnell das Ruder herumreißen.

Unbekümmert mischt die Musik bajuwarisch tubasattes Humm-ta-ta mit Ragtime-Schwung aus dem klassischen Musical, fordernde lehareske Operettentenor-Kantilenen mit dem Harmoniegesang aus dem Madrigal. Tänzerische Energie und gleißende Lichtbögen, die von Richard Strauss gespannt sein könnten, verbinden sich mit Korngold’scher Harmoniensüße. Schmeichelmelodik und schmissige Mitsing-Schlager treffen ein bisschen Paul-Abraham-Wehmut, wenn Andrés Felipe Orozco in der Buffo-Partie des Ischias der Freundschaft zu seinem Wanderschafts-Kumpel Klaus nachtrauert. Das ist einer der wenigen Momente des Stücks, der dem Sentiment der Operette zu seinem Recht verhilft.

Wagner dient für Wortwitz

Man hätte sich mehr solcher Momente gewünscht, denn sie hätten den Figuren emotionale Tiefe geben können, die sich in den eher angerissenen als ausgespielten Liebeshändeln nicht einstellt. Wagner dient willig für Wortwitz: Dass die quirlige Senta (auch stimmlich prickelnd, Laura Scherwitzl) sich von ihrem Holländer Bernd (Robert Merwald, sportlich orangefarben) trennt, weil der die See, sie aber die Berge liebt, sorgt kaum für Drama. Und dass sich mit dem Wanderer Klaus prompt ein Operettentenor-Liebeskandidat findet, hat erst in einem fulminanten Duett gegen Ende des dritten Akts musikalische Folgen. Man spürt, dass hier ein Tenor komponiert: Behle gönnt seinem Kollegen die schönsten melodischen Exaltationen. Ein Richard Tauber wäre glücklich damit gewesen, für Bernd Könnes sind sie respektabel bewältigte Herausforderungen.

Frisch ans Werk! Einer der Juroren verkostet das Bier. (Foto: Theresa Lange)

Dazwischen streut Behle Szenen ein, die peripher bleiben und weder Handlung noch Figuren entscheidend weiterführen. So etwa eine für den unglücklichen Meersumer Brauer Max Fisch (Julian Younjin Kim). Dessen Frau Letty hat „schlechte Träume“ wie Klytämnestra und darf eine Ballade von einem geisterhaften Holländer mit Wohnwagen singen, was Anna Matrenina mit Lust am satten Mezzoklang bravourös absolviert. In diesen Szenen zeigt sich, warum die alten Operettenkomponisten wohlbedacht auf geschlossene Nummern gesetzt haben: Behles überquellende melodische Erfindung wäre formal kanalisiert weit wirkungsvoller als in den schnell verrauschenden offenen Episoden. Eine Disziplin, die vielleicht heute als einengend empfunden wird, aber auch dem Libretto von Behle und Alain Claude Sulzer gut getan hätte. Dass darin der Wortwitz eine tragende Rolle spielt, sorgt für heitere Anspielungen („Di quella Biera“ singt einer der Juroren des Wettbewerbs), trägt aber nicht über längere Abschnitte hinweg.

Mag sein, dass auch die kärgliche Ausstattung Sisse Gerd Jørgensens dazu beigetragen hat, dass die Szenen mit Chor und Tanzpaaren der Deutschen Tanzkompanie für eine zündende Operetteninszenierung nur blasse Blasen statt kräftigen Schaum bilden können. In der routiniert aufgestellten Regie von Rolf Heim wäre noch Luft nach oben. Doch der Abend in Neustrelitz hat ein deutliches Plädoyer für die Operette abgegeben: Tot ist die alte Dame noch lange nicht, und wer sie liebt, dem wendet sie ihr jugendfrisches Strahlen zu.

Info: Landestheater Neustrelitz, www.tog.de