Bereichernder Abend: Werke der Komponistin Lili Boulanger bei der Ruhrtriennale in Gladbeck

Die Bochumer Symphoniker mit Florian Helgath (Mitte) am Pult nach dem Konzert in der Maschinenhalle Zweckel. (Foto: Werner Häußner)

Wie war das mit komponierenden Frauen? Die Klagen über die Abwesenheit ihrer Werke klingen schon seit Jahren durch die gendersensiblen Räume, aber die Programme der etablierten Sinfonieorchester öffnen sich viel zu zaghaft, selbst wenn dirigierende Frauen am Pult walten – von den Opernhäusern ganz zu schweigen.

Dass ein beliebtes Argument, es gebe eben nicht ausreichend qualitätvolle Werke, so nicht gilt, demonstrierte ein Konzert der Ruhrtriennale in der weiträumigen Maschinenhalle der schon 1963 stillgelegten Zeche Zweckel in Gladbeck.

In dem seit 1988 denkmalgeschützten Industriebau mit seinen ungewöhnlich sorgfältig ausgeführten Baudetails – erwähnenswert ist zum Beispiel eine elegante eiserne Jugendstiltreppe – gestalteten das Chorwerk Ruhr und die Bochumer Symphoniker drei Konzerte mit einem Programm, das mit geistlicher Musik von Lili Boulanger überraschte. Das Motto „Schwerkraft und Gnade“ stammt aus einer 1948 erschienenen Textsammlung der Philosophin Simone Weil. Sie verwendet die beiden Begriffe als Metaphern: Die Schwere zwinge den Menschen in seinem Tun in eine ständige Abwärtsspirale, gegen die nur die Gnade das Licht der Erkenntnis und Hoffnung setzen könne.

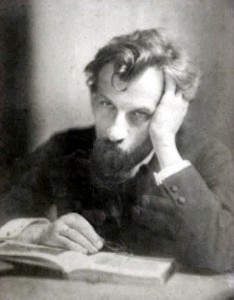

Lili Boulanger auf einem Foto von 1912.

Lili Boulanger ist die jüngere Schwester der als Komponistin wie als Pädagogin bekannt gewordenen, 1979 mit 92 Jahren gestorbenen Nadia Boulanger. Lili war kein langes Wirken vergönnt. 1893 geboren, starb sie bereits mit 24 Jahren 1918 an Tuberkulose. In den elf Jahren, die ihr zum Komponieren vergönnt waren, gewann sie nicht nur als erste Frau 19jährig den Prix de Rome, sondern vollendete auch rund 50 Werke – die letzten diktierte sie ihrer Schwester Nadia, da sie selbst zu schwach zum Schreiben war.

Die beiden großen Vertonungen der Psalmen 129 und 130 entstanden mitten im Ersten Weltkrieg und wurden erst 1921 uraufgeführt. Es sind Klagelieder von tiefem Ernst, aber geprägt von Hoffnung und Zuversicht. Am deutlichsten jedoch formuliert ein altes buddhistisches Gebet – „vieille prière bouddhique“ – die Hoffnung auf Erlösung: „Möge alles, was atmet … den Schmerz überwindend und Glückseligkeit erlangend, sich frei bewegen, ein jeder auf dem Weg, der ihm bestimmt ist“, heißt es in jeder der vier Strophen.

Boulanger öffnet einen universal gedachten Raum in ihrer Musik, wenn sie die Spannung zwischen der Tiefe und der Höhe im Tonraum, im Timbre der Instrumente und in den Chorstimmen weit aufspreizt, den Grundton einer erhabenen Lyrik jedoch erst mit einer gewaltigen Fortissimo-Steigerung am Ende verlässt. Eröffnet wird diese Entwicklung in der dritten Strophe, die Timo Schabel ins blitzende Licht seines Tenors rückt.

Die Maschinenhalle der ehemaligen Zeche Zweckel in Gladbeck. (Foto: Werner Häußner)

Beim Chorwerk Ruhr unter seinem Leiter Florian Helgath begeistern ein weiteres Mal der reine und wandlungsfähige Klang, die sensible Artikulation, die freien, in der Höhe wie im Piano unverfärbten Frauenstimmen. Der Chor hat keine Probleme mit der tonalen, aber herb aufgerauten Harmonik Boulangers; er hält im Forte problemlos den Bläsern der Bochumer Symphoniker stand; er formuliert die dramatische Klage im Psalm 129 ebenso überzeugend wie die komplexen Klangmischungen des Psalms 130 und die ätherischen Vokalisen der hohen Stimmen im prière bouddhique.

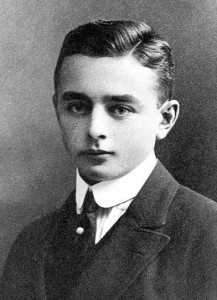

Florian Helgath. (Foto: Ruhrtriennale/Christian Palm)

Die Bochumer Symphoniker werden in allen Gruppen erheblich gefordert; Lili Boulanger legt das harmonisch avantgardistische Geschehen ins Orchester und fordert, ob in dunklen Pianissimo-Clustern oder in wuchtigem Blech, in gläsern reibenden Streicherharmonien oder in fahlen Farben der Holzbläser, spieltechnisch Außerordentliches. Dies gilt auch für Francis Poulencs „Stabat Mater“, das wie zwei schlichte a-cappella-Kompositionen Igor Strawinskys – „Ave Maria“ und „Pater Noster“ – zwischen den Stücken Boulangers deren Modernität bestätigt. Die Bochumer und das Chorwerk Ruhr lassen die typischen, samtenen Disharmonien hören, die an Poulencs „Dialogues des Carmélites“ erinnern, setzen kräftige Akzente und gestalten die Betrachtung der schmerzhaften Mutter Gottes mit angemessener Dramatik. Ein durch und durch bereichernder Abend.