Unser Gastautor Heinrich Peuckmann zum Tod des legendären BVB-Spielers Alfred „Aki“ Schmidt:

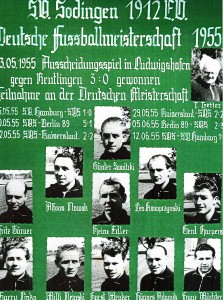

Alfred Schmidts erfolgreiche Fußballkarriere begann mit einer Enttäuschung. 1956 war er vom Dortmunder Vorortverein SpVgg Berghofen zur großen Borussia gewechselt, die gerade eine schwache Saison in der Oberliga West hinter sich hatte und deshalb neue Spieler suchte und auch den Trainer wechselte. Mit Trainer Helmut Schneider ging es wieder aufwärts und 1956 wurde Borussia zum ersten Mal Deutscher Meister.

„Aki“, wie ihn alle nannten, konnte diesen Erfolg jedoch nur von der Tribüne aus beobachten, denn er musste erst einmal die damals übliche Wechselsperre von einem Jahr absitzen. Danach aber wurde er zur erhofften Verstärkung für den BVB und schaffte es sogar, in vielen Spielen den erfolgreichen Torschützen Alfred „Nipo“ Niepieklo zu ersetzen.

Wieder qualifizierte sich Dortmund für das Endspiel, Alfred bestritt während dieser Saison seine ersten drei Länderspiele und schoss bei seinem ersten Einsatz gegen die Niederlande gleich den Siegtreffer zum 2:1. Bei diesem Länderspiel war übrigens auch Akis späterer Mannschaftskollege Hans Tilkowski erstmals dabei, ein weiterer Westfale.

Vom Trainer enttäuscht

Dann aber folgte für Aki die größte Enttäuschung seiner Karriere. Schneider hatte sich nämlich entschieden, 1957 mit derselben Mannschaft wie im Vorjahr im Endspiel anzutreten. Beim 4:1-Sieg gegen den Hamburger SV saß Aki Schmidt auf der Ersatzbank, Alfred Niepieklo schoss zwei der vier Tore. Zwei Endspiele mit derselben Mannschaft zu gewinnen ist ein einmaliger Vorgang in der deutschen Fußballgeschichte. Außer Borussia hat das keine andere Mannschaft geschafft.

Schon am Vortag hatte Aki Schmidt gehört, dass Trainer Schneider das Endspiel ohne ihn plane, enttäuscht wollte er nach Hause reisen, aber die Mitspieler drängten ihn zum Bleiben. Erst kurz vor dem Spiel kam Schneider in Akis Zimmer und teilte ihm seine Entscheidung mit. Schneider hätte dabei Tränen in den Augen gehabt, sagt Aki, aber ob die wirklich echt waren, dazu will er sich nicht äußern. Er vermutete jedenfalls einen anderen Hintergrund. Hätte er gespielt, wären entweder Niepieklo oder Kelbassa draußen geblieben. Die beiden aber waren eng verwandt, ihre Kinder hatten geheiratet und so, meinte Aki, haben sie Schneider erklärt, dass sie entweder beide spielen oder gar keiner. Eine Vermutung, beweisen lässt sie sich nicht.

Die Tipps von Sepp Herberger

An der positiven Einstellung des damaligen Bundestrainers Sepp Herbergers zu Schmidt änderte sich dadurch aber nichts. Er mochte den vielseitig einsetzbaren blonden Halbstürmer aus Dortmund, zum einen, weil er sowohl offensiv als auch defensiv spielen konnte, zum anderen, weil Aki gerne den Ball direkt abspielte und damit für Tempo in den Angriffen sorgte. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, damals war es eher die Ausnahme.

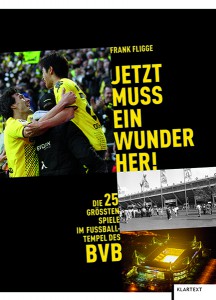

„Aki“ Schmidt (links) und unser Gastautor Heinrich Peuckmann. (Foto: privat)

Herberger gab Tipps, wie Schmidt lernen sollte, noch schneller abzuspielen. Beim Spaziergang durch die Stadt, gab Herberger vor, sollte Aki üben, mit einem Blick die Situation zu erfassen. Wo stehen die Leute, wo steht jemand allein. So könne er lernen, eine Situation schnell zu erfassen, was ihm dann im Spiel zugute kommen würde. Herberger, meint Aki Schmidt, sei schon damals seiner Zeit weit voraus gewesen.

Freundschaft migt Helmut Rahn

Bei der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden war Aki Schmidt dabei und bestritt das erste Spiel gegen Argentinien, das 3:1 gewonnen wurde. Dabei verletzte er sich allerdings und verpasste so die beiden folgenden Vorrundenspiele, die jeweils 2:2 endeten, aber beim zweiten Sieg der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gegen Jugoslawien konnte er wieder mitwirken. Mit Leuten wie Fritz Walter, Hans Schäfer und Helmut Rahn, allesamt Weltmeister von 1954, hat er damals zusammen gespielt, worauf er noch heute stolz ist. Mit Helmut Rahn verband ihn eine besondere Freundschaft. Rahn wünschte nämlich immer, das Zimmer bei der Nationalmannschaft mit Aki zu teilen. Die beiden kamen aus dem Ruhrgebiet, sie waren gradlinig im Reden und verstanden sich somit glänzend.

Insgesamt 20 Länderspiele hat Aki in diesen Jahren bestritten, erreichte mit Borussia auch das Endspiel um die Meisterschaft 1961, verlor aber gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:3.

Bayern München verschmäht

Dann gab es einen Bruch beim BVB. Erfolgreiche Spieler hörten auf, es folgten keine gestandenen Spieler nach, sondern Talente aus den unteren Spielklassen, die erst einmal Zeit brauchten, um sich an den Spitzenfußball zu gewöhnen. Eigentlich hatte Aki ebenfalls geplant, den Verein zu verlassen. Ein glänzendes Angebot von Bayern München lag ihm vor, damals noch nicht der Spitzenverein von heute, aber Bayern wollte vorankommen und um Aki Schmidt herum eine Mannschaft aufbauen, die erfolgreich war. Borussias Vorstand bekam Wind von dieser Sache, lud Aki zum Gespräch und unterbreitete ihm ebenfalls ein gutes Angebot. Es war nicht so gut wie das der Bayern, aber akzeptabel. Aki entschied sich für Borussia, die Liebe zu seiner Heimatstadt Dortmund spielte dabei eine Rolle.

Der „Einbruch“ bei Borussia bewirkte, dass Aki nicht mehr im Blickwinkel von Herberger stand. Eine mehrjährige Länderspielpause trat ein, wodurch Aki auch die Teilnahme an der WM 1962 in Chile verpasste. Dann aber, 1963, fand Borussia, dank Trainer Hermann Eppenhoff, zu alter Stärke zurück, drang bis ins Endspiel vor, dem letzten vor der Gründung der Bundesliga. Aki konnte endlich seinen ersten großen Titel gewinnen. Mit 3:1 wurde der 1.FC Köln geschlagen. Nach einem Endspiel auf der Tribüne und einem verlorenen vier Jahre später gegen Nürnberg wurde Aki mit sechs Jahren Verzögerung endlich Deutscher Meister.

Schwierige Rechenaufgabe

Dabei hätte es durch einen dummen Zufall beinahe gar nicht geklappt. Borussia hatte damals ein großartiges Sturmduo, Jürgen „Charly“ Schütz und Friedhelm „Timo“ Konietzka hießen die beiden, die prächtig miteinander harmonierten und Tore am Fließband schossen. Kein Wunder, dass beide den Sprung ins Nationalteam schafften. „Max und Moritz“ nannten die Fans die beiden liebvoll wegen ihres blinden Zusammenspiels auf dem Platz. Diese Harmonie bestand jedoch nur während des Spiels, richtig gute Freunde außerhalb des Stadions waren sie nicht, verriet Aki.

Der erste Fehler in der Vorbereitung zum Endspiel unterlief der Mannschaftsleitung. Man hatte nämlich ein Bett zu wenig im Hotel in Stuttgart gebucht. Aki entschied, dass er mit Außerläufer „Jockel“ Bracht und mit Charly ein Zweibettzimmer teilen sollte. Dann musste eben einer auf der Besucherritze schlafen.

Zum Schlafen aber kamen die drei nicht, denn Charly Schütz hatte ein großes Problem. Er hatte nämlich einen Vertrag beim AS Rom unterschrieben und wurde am Tag nach dem Endspiel in der italienischen Hauptstadt erwartet. War der Vertrag gut, den er unterschrieben hatte? Vor allem, war er lukrativ? Diese Fragen bewegten Charly Schütz während der Nacht und so begann er, Lire in D-Mark umzurechnen, was ihm aber schwer fiel. Charly rechnete laut, sprang aus dem Bett, schrieb mit Bleistift irgendwelche Zahlen auf die Tapete und strich ein paar Nullen weg. „Aki“, rief er dann, „die haben mich betrogen! Ich kriege viel zu wenig Geld.“ Und dann begann er noch mal zu rechnen, Lire in D-Mark und zurück, gar nicht so einfach. Ein großes mathematisches Problem!

Keine Chance bei Helmut Schön

Erst am frühen Morgen hätten sie ein wenig schlafen können, erzählt Aki. Charly Schütz hat denn auch schlecht gespielt, wahrscheinlich hat er noch während des Spiels gerechnet, immerhin reichte es aber, um Aki die Vorlage zum 3:0 zu geben. „Das habe ich für dich getan“, hat er erzählt, „weil du mir immer geholfen hast.“ Das war nicht falsch, Aki hat den Mannschaftskollegen gerne geholfen, nur einmal, beim Umrechnen der Währung, hat es nicht geklappt.

Die folgenden Jahre wurden für Aki Schmidt dann sehr erfolgreich. Noch fünfmal spielte er in der Nationalmannschaft, so dass er auf insgesamt 25 Länderspiele kam, wobei er jetzt der Mannschaftskapitän war. Der erste und bisher einzige, den Borussia Dortmund in der lange Geschichte der Nationalmannschaft gestellt hat. 1964, beim 4:1-Sieg gegen Finnland, stand er zum letzten Mal im Nationalteam. Es war ein denkwürdiges Länderspiel, denn es war gleichzeitig das letzte von Sepp Herberger. Und weil Aki in diesem Spiel Mannschaftskapitän war, hielt er die Abschiedsrede und sagte darin den denkwürdigen Satz: „Einen Bundestrainer wie Sie wird es nie wieder geben.“ Nachfolger Helmut Schön saß dabei und hörte zu. Niemals hat er Aki zu einem Länderspiel eingeladen…

5:0-Heimsieg gegen Benfica

Im Europapokal der Landesmeister war Borussia sehr erfolgreich. Im Viertelfinale schaltete Borussia den Titelverteidiger Benfica Lissabon aus. Im Hinspiel in Portugal unterlag man noch mit 1:2, wobei Hannes Tilkowski im Tor sein wohl bestes Spiel für den BVB ablieferte und eine weitaus höhere Niederlage verhinderte, weil er nahezu alles hielt. Im Rückspiel aber wurde Benfica mit sage und schreibe 5:0 abgefertigt. Es war wohl das beste Spiel im alten Stadion „Rote Erde“, das der BVB je abgeliefert hat.

Im Halbfinale gegen Inter Mailand traf Aki dann auf Horst Szymaniak, seinen Freund aus der Nationalmannschaft, der damals in Italien spielte. Beim Hinspiel in Dortmund, das 2:2 ausging, seien sich die beiden aus dem Weg gegangen, hat Szymaniak später erzählt. „So konnten wir beide glänzen.“

Das Rückspiel wurde dann mit 0:2 verloren, wobei Inter-Star Suarez den Dortmunder Mittelfeldspieler „Hoppy“ Kurrat brutal in den Unterleib trat, so dass Hoppy nicht weiterspielen konnte. Es war ein Foul, das man nur als Körperverletzung werten kann und das strafrechtlich hätte verfolgt werden müssen, aber Suarez bekam nicht einmal die rote Karte.

Libudas unvergessene „Bogenlampe“

Der Europapokal wurde für Aki und die Dortmunder aber trotzdem noch zu einer Erfolgsgeschichte. 1965 schlug der BVB Alemannia Aachen beim Pokalendspiel in Hannover mit 2:0, wobei Aki schon nach zehn Minuten das erste Tor schoss. Der unvergessene „Emma“ Emmerich sorgte acht Minuten später für den Endstand. Damit war Borussia für den Europapokal der Pokalsieger qualifiziert und gewann ihn in einem denkwürdigen Endspiel gegen Liverpool in Glasgow mit 2:1. Unvergessen ist „Stan“ Libudas Bogenlampe, die in der Verlängerung die Entscheidung brachte.

Borussia Dortmund war damit die erste deutsche Mannschaft, die einen Europapokal gewann, nicht etwa Bayern München. Und hätte die Vereinsführung auf Trainer „Fischken“ Multhaup gehört, wäre der BVB auch noch Deutscher Meister geworden. Aber die Vereinsführung wollte den Fans die Siegesfeier nicht vorenthalten, verzichtete auf eine sinnvolle Vorbereitung auf die noch ausstehenden Bundesligaspiele und ließ die Mannschaft feiern. „Wir sind kaum ins Bett gekommen“, sagt Aki Schmidt im Rückblick. So gingen die beiden letzten Spiele verloren und 1860 München wurde Deutscher Meister, nicht der BVB.

Danach begann in Dortmund der Niedergang, der bis zum Abstieg führte. Aki Schmidt beendete 1967 seine Karriere und wurde zuerst Trainer in Regensburg, woher seine Frau stammte und danach in Offenbach, das damals in der Bundesliga spielte. Im Pokal warf er 1970 ausgerechnet seinen alten Verein BVB aus dem Rennen, schaffte überraschend den Einzug ins Finale und gewann den Pokal fast sensationell gegen den 1. FC Köln, in dessen Reihen viele Nationalspieler mitwirkten.

Repräsentant des Vereins

Später kehrte Aki nach Dortmund zurück und wurde allseits beliebter Fan-Beauftragter, zuerst allein, später zusammen mit seinem alten Kumpel „Emma“ Emmerich. Ein tolles Duo sind die beiden gewesen, die bei den Stadionführungen witzig miteinander umgingen. Unglaublich oft hat Aki damals hören müssen, wie Emma von Besuchern nach seinem Sensationstor gegen Spanien bei der WM in England befragt wurde. Fast von der Torlinie aus knallte Emma den Ball ins Netz. Aki wusste, dass Emma solche Torschüsse drauf hatte, oft genug hat er selbst darunter gelitten, wenn er bei einem Angriff über Emmerich mitlief, der aber, anstatt abzugeben, aus den unmöglichsten Winkeln draufschoss. So manches Mal hat er ihn deshalb angemeckert, denn eine Vorlage hätte eher zum Tor geführt als Emmas Torschüsse aus spitzem Winkel.

Nach Emmas Tod und inzwischen fast 80 Jahre alt wurde Aki Schmidt zum Repräsentanten des BVB ernannt. Wenn er Lust dazu hatte, machte er noch Stadionführungen. Die waren beliebt und immer witzig. Außerdem fuhr er vor den Auswärtsspielen des BVB zu den jeweiligen Gegnern und machte dort Pressekonferenzen zur Vorbereitung auf das Spiel mit. Das bescherte ihm manche Begegnung mit alten Nationalspielern und gab ihm die Gelegenheit, Anekdoten zu erzählen, von denen er immer welche auf Lager hatte. Sie werden uns nun fehlen. Am vergangenen Freitag, 11. November, ist Aki im Alter von 81 Jahren gestorben.