„Schlechtes Theater ist mir völlig unerträglich“ – Zum Tod von Bruno Ganz: Erinnerung an ein Gespräch vor 20 Jahren

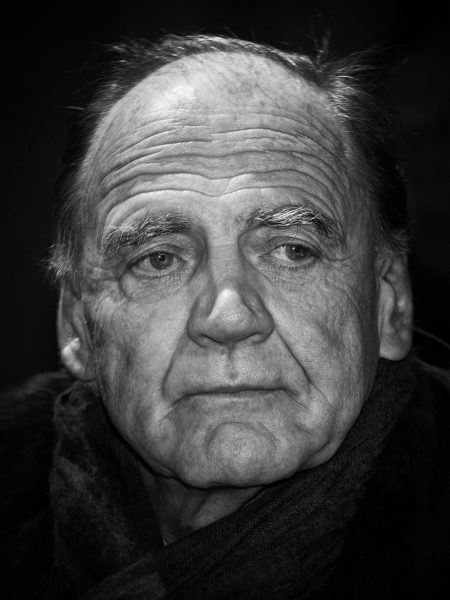

Bruno Ganz 2011 bei der Filmpremiere von „Satte Farben vor Schwarz“ in der Essener „Lichtburg“. (Foto: Loui der Colli / Wikimedia Commons) Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Unermesslicher Verlust fürs Theater und fürs ambitionierte Kino: Der Schauspieler Bruno Ganz ist mit 77 Jahren in Zürich gestorben. Seine Biographie kann man an vielen Stellen nachlesen, so u. a. auch hier. Seit seinen Auftritten in Peter Steins großen Schaubühnen-Inszenierungen der 70er Jahre zählte der Schweizer zur allerersten Garde der Schauspielkunst.

Der vielfach mit Preisen dekorierte Bruno Ganz hat auch mit berühmten Filmregisseuren wie beispielsweise Eric Rohmer („Die Marquise von O“), Wim Wenders („Der Himmel über Berlin“), Werner Herzog, Volker Schlöndorff und Theo Angelopoulos gearbeitet. Als Angelopoulos‘ famoser Film „Die Ewigkeit und ein Tag“ herauskam, hatte ich die Freude, im Januar 1999 in Köln ein Gespräch mit Bruno Ganz zu führen. Bis heute ist er mir in Erinnerung als einer der angenehmsten Gesprächspartner überhaupt.

Bruno Ganz spielte für Angelopoulos den ergrauten griechischen Dichter Alexandros, der mit einem albanischen Flüchtlingsjungen durch reale und imaginäre Grenzgebiete streift. Der abschiedsschwere, vorwiegend melancholische Film errang die „Goldene Palme“ in Cannes. Hier ein Auszug aus dem Gespräch mit Bruno Ganz:

Frage: Eigentlich scheuen Sie Interviews. Jetzt machen Sie Ausnahmen. Sind Sie vom neuen Film besonders überzeugt?

Bruno Ganz: Auf jeden Fall. Vor allem in Relation zu dem, was derzeit sonst so im Kino gezeigt wird. Als ich den fertigen Film in Cannes zum ersten Mal sah, war ich sogar selbst ein wenig gerührt.

Zählt auch die heute so außergewöhnliche Langsamkeit zu den Qualitäten?

Bruno Ganz: Für mich ist dieser Erzähl-Rhythmus tief eingebettet und unerläßlich für dieses Thema. Es geht ja um die Grenzen zwischen Leben und Tod, es werden biographische Verluste registriert. Aber der alte Dichter bekommt auch die Möglichkeit, sich dem Kind gegenüber noch einmal zu öffnen und ungeahnte Zuwendung zu erfahren. Auch die wirkliche Grenze wirkt hier metaphorisch, irreal, wie eine Projektion von Angst. Es sind Bilder, die bleiben. Bilder, die ungeahnte Räume und Zeiten öffnen. Das ist Poesie fürs Kino. Daß Angelopoulos solche Sichtweisen nicht aus kommerziellen Erwägungen aufgibt, obwohl er wohl dazu gedrängt wird – allein das ist eine enorme Qualität.

Wie verlief denn die Zusammenarbeit am Drehort?“

Bruno Ganz: Ungewöhnlich. Angelopoulos mag es nicht, wenn gegessen wird bei den Dreharbeiten. Es gab nicht mal ein Klo. Wir mußten halt in die Büsche gehen. Dazu die Wartezeiten. Zwischendurch wurde mal eine ganze Woche nicht gedreht. Aber ich hatte viele Reclam-Büchlein dabei und habe dann gelesen. Es war asketisch, aber auch dagegen habe ich nichts. Und es war keine Willkür des Regisseurs, ich habe nie das Vertrauen zu ihm verloren. Im Gegenteil.

Hat es ein solcher Film schwerer als vor 20 Jahren?

Bruno Ganz: Damals war die Abrechnung an der Kasse nicht so prompt. Jetzt zählt nur noch der Mainstream. Heute bekommen Leute nach einem Mißerfolg Probleme, ihren nächsten Film zu machen. Sachen ausprobieren, auf eine eigene Art und Weise erzählen das ist viel schwerer geworden.

Gehen Sie oft ins Kino?

Bruno Ganz: Sehr gezielt. „Titanic“ habe ich nicht gesehen. Aber einen wunderschönen Dokumentarfilm über die Tibeter.

Aber Sie ertragen schlechtes Kino noch eher als schlechtes Theater?

Bruno Ganz: Ja. Schlechtes Theater ist mir völlig unerträglich. Es tut körperlich weh. Ich gehe oft vorzeitig ‚raus – ganz leise natürlich. Ich dürfte das eigentlich nicht tun, aber ich halt’s oft nicht mehr aus…

____________________________________________________

Das Gespräch stand am 21. Januar 1999 in der Westfälischen Rundschau