Bye-bye, Sabine – ein Nachruf auf die Dortmunder Krimiautorin Sabine Deitmer

Die Dortmunder Krimiautorin Sabine Deitmer, die jetzt mit 72 Jahren gestorben ist. (Foto: Klauspeter Sachau / Literaturhaus Dortmund)

Die eloquente, couragierte und warmherzige Schriftstellerin Sabine Deitmer gab der deutschsprachigen Kriminalliteratur wichtige Impulse. Nicht nur, weil sie den Spielraum des Komischen in diesem Genre erweiterte, sondern auch, weil sie das Verhältnis zwischen Opfern und Tätern neu auslotete, ebenso wie die Diskrepanz zwischen männlichem Blick und weiblicher Sicht auf kriminelle patriarchalische Strukturen.

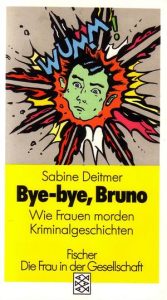

Sabine Deitmer, die am 11. Januar mit 72 Jahren gestorben ist, lud ich das erste Mal Ende der 80er-Jahre ins soziokulturelle Zentrum Ruhrwerkstatt nach Oberhausen ein. Damals war sie mit ihren überaus erfolgreichen Kurzgeschichten auf Lesereise. „Bye-bye, Bruno – Wie Frauen morden“, Stories, in denen angesichts körperlicher wie struktureller Gewalt jeweils ein männliches Auslaufmodell von aufbegehrenden Frauen einfallsreich und quasi in Notwehr entsorgt wurde.

Problembären wie Bruno

In einem Interview kommentierte Deitmer ihre damalige Schreibe so – und das mag nach Zeitgeist klingen, reicht aber leider bis zur aktuellen „#Me Too“-Bewegung: „Männer vom Typ Bruno, die normalerweise von ihren Frauen viel Wertschätzung kriegen und gehätschelt werden, solche Männer zu karikieren und in ihrer Begrenztheit zu beschreiben, bereitet mir Vergnügen. Und gleichzeitig diese normalen Frauen, die doch so oft unterschätzt werden, etwas liebenswert aufzubauen, unter dem Motto: Die Frauen sind nicht so blöd, wie die Männer häufig meinen.“

Als ich 1996 Sabine Deitmer dann zu einer Lesung des Literaturbüros Ruhr einlud, hatte ich zuvor knapp sechzig Krimi-Autorinnen und -Autoren in NRW recherchiert, die mit ernst zu nehmenden Werken, Debüts, Hörspielen oder Kriminalgeschichten in Erscheinung getreten waren, darunter fünfzehn Frauen. Immer noch zu wenig. In den USA – so Deitmer damals – waren schon gut fünfzig Prozent der Krimiautoren Frauen.

Also gestaltete Sabine Deitmer ihn hierzulande beherzt mit, den Boom sogenannter Frauenkrimis, auch den der Regionalkrimis, der „local crime stories“. Deren beste Autorinnen und Autoren wussten um die wichtige Verbindung von sozialer/regionaler/lokaler Verwurzelung und Weltoffenheit. Gute Krimis mit der Region (und deren sozialen Milieus) als Spielraum und Kulisse entlarven zwar bornierte Provinzialität, gehen aber nie selbst darin auf. Denn ob nun Vorort oder Weltbühne: Immer findet sich das Kleinkarierte, Provinzielle im Weltläufigen, immer findet sich auch das Großartige im scheinbar Kleinen.

Belesene Autorin, schreibende Leserin

Sabine Deitmer war schon früh eine versierte und weltoffene Leserin, auch eine Leserin vermeintlich schlichterer Formate und Bewunderin kleiner Helden, war Enid Blyton-Fan, Kalle Blomquist-Hörerin, später Jerry-Cotton-Leserin.

1947 in Jena geboren, wuchs sie in Düsseldorf auf. Studierte Anglistik und Romanistik. Ihre Magister-Arbeit schrieb sie über die „Rezeption von Kriminalromanen am Beispiel Agatha Christie“. Als Literatin versuchte sich Deitmer zunächst in der Dortmunder Gruppe „Frauen schreiben“. Aus dieser Zeit gibt es Texte von ihr in den Anthologien „Mitten ins Gesicht – weiblicher Umgang mit Wut und Hass“ (1984) und „Venus wildert – wenn Frauen lieben“ (1985).

1988 erschien „Bye-bye, Bruno“ und wurde ein Bestseller. Der Erfolg war so groß, dass sich männliche Autoren zügig dranhängten und parodistische Gegengeschichten herausbrachten: „Good bye, Brunhilde. Rache für Bruno!“ Bei aller Spottlust schien da männliches Autorenego durchaus angekratzt. Ganz listig vielleicht, aber eben überhaupt nicht lustig, diese Konter-Attacken auf „Brunhilde“, sind doch Frauen in der Realität sowieso überall und jederzeit Opfer männlicher Mordgier.

„Ich habe gelernt, wie eng der kreative Raum ist, der Frauen zugestanden wird. Wenn wir ihn erweitern wollen, müssen wir uns auf einiges gefasst machen“, diese Sätze Deitmers klingen beinahe auch wie ein Kommentar zur Causa Bruno/Brunhilde.

Weg von Killerinnen, hin zur starken Kommissarin

„Ich merke, dass mich Männerleichen allmählich langweilen …“, auch das ein gescheit- lakonischer Deitmer-Satz. Sie wollte weg von der resilienten Frau als kesser Killerin und wandte sich schließlich einer starken Frauenfigur zu, die als Ermittlerin ihre ganz eigenen Wege ging. Zwischen 1993 und 2007 trieb Sabine Deitmer auch ihre eigene Entwicklung als Romanautorin konsequent voran. „Kalte Küsse“ hieß der erste Krimi mit Kommissarin Beate Stein, es folgten „Dominante Damen“, „Neonnächte“, „Scharfe Stiche“ und „Perfekte Pläne“.

Beate Stein (welch sprechender Name) versucht, zumindest nach außen hin der harte Typ zu sein, hard boiled, tough woman. Deitmer charakterisierte ihre Protagonistin so: „Das ist eine ganz normale Frau, mit starken und schwachen Seiten. Sie ist klug genug, ihre schwachen Seiten nur denen zu zeigen, die damit umgehen können, ihrer blinden Freundin zum Beispiel. In ihrem Job ist sie kompetent und cool, schlagfertig und mit sarkastischem Humor. Ich wollte mit ihr eine Figur schaffen, die sich von der Institution nicht einmachen lässt, darin effizient und erfolgreich reagiert.“

„Neonnächte“ und „Kalte Küsse“ wurden von RTL verfilmt, zwei Romane wurden für den Rundfunk bearbeitet. Für „Dominante Damen“ gab es einen 2. Platz beim Deutschen Krimipreis, für „Scharfe Stiche“ den „Frauenkrimipreis der Stadt Wiesbaden“, für ihr Gesamtwerk erhielt Sabine Deitmer 2008 den renommierten Glauser-Ehrenpreis.

Abschied von einer Meisterin des beharrlichen Aufbruchs

Ich habe an Sabine immer das bewundert, was im Zen-Buddhismus als „Anfängergeist“ bezeichnet wird. Sie selbst hat das einmal für ihre Arbeit so formuliert:

„Das Schwierigste beim Schreiben ist für mich der Anfang. Ich muss mich selbst davon überzeugen, dass sich die Geschichte zu erzählen lohnt.“ „Recherchen mache ich ausgesprochen gern. (…) Da habe ich das Gefühl, dass ich mir über das Schreiben ein Stück mehr Welt erobern kann. Das finde ich … toll.“

Sabine Deitmer wird mir im Gedächtnis bleiben. Sie war eine von denen, die nicht darüber lamentierten, sondern die sie einfach zu schreiben begann: Literatur aus dem Ruhrgebiet, die Vergleiche nicht zu scheuen braucht.