Totale Maskerade: Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“ am Aalto-Theater Essen wieder aufgenommen

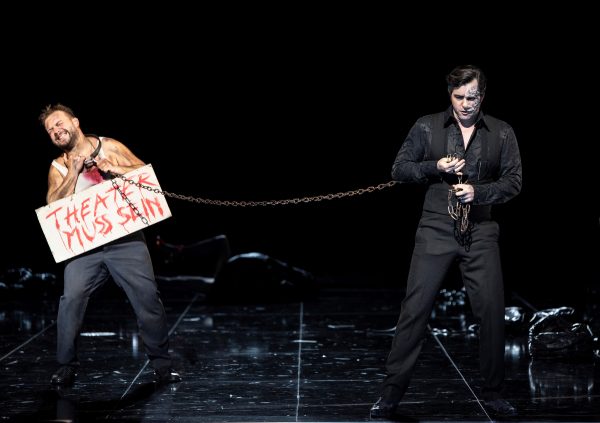

Szene mit Chor und Solisten des Aalto-Theaters aus Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“. (Foto: Saad Hamza)

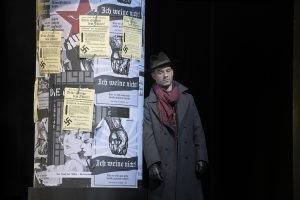

Gustav III. von Schweden, das historische Vorbild von Giuseppe Verdis Riccardo im „Maskenball“, war ein Opern- und Theaternarr. Dietrich Hilsdorf hat in seiner Inszenierung für das Essener Aalto-Theater daraus eine virtuose Konstruktion abgeleitet. Alles, bis aufs bittere Ende, ist Maskerade.

Jetzt erlebte die aus dem Jahr 1999 stammende Arbeit Hilsdorfs eine szenisch sorgfältig einstudierte Wiederaufnahme. Kompliment an Marijke Malitius: Die Intentionen des Regisseurs sind wiedererkennbar, der Abend hat szenische Spannung und wirkt unverbraucht packend wie eh und je.

Zum lebendigen Eindruck trägt das Dirigat von Elias Grandy, gastierender GMD aus Heidelberg, nicht unwesentlich bei. Er lässt das Orchester atmen und achtet auf die Sänger, lässt die Bögen blühen und Details leuchten. Und er sorgt dafür, dass die großen leidenschaftlichen Ausbrüche der Musik nicht vorher schon durch eine überdrehte Dynamik entwertet sind. Auch der Chor, einstudiert vom neuen Chordirektor Klaas-Jan de Groot, erweist sich nicht erst im finalen Maskenball als spielfreudig, sondern auch als sattelfest, ungeachtet einiger verwaschener Momente, wohl auch durch die fordernde Bewegungsregie verursacht.

Heute die anspruchsvollen Verdi-Gesangspartien zu besetzen, ist eine Herausforderung für sich. Das ist auch am Aalto zu spüren. Mit Valentina Boi hat man eine Sopranistin verpflichtet, die in Italien eine beachtliche Karriere macht und die Rolle der Amelia bereits am Teatro Regio in Parma gesungen hat. Doch dass Erfolge im Heimatland des Belcanto heute kein Maßstab mehr sind, wird in Essen nur allzu deutlich. Boi hat erhebliche Schwierigkeiten, den Ton über den Übergang in die Höhe bruchlos zu führen. Er verliert seinen Kern, wird angespannt und schrill. Wo sie sich auf die Mittellage verlassen kann, wie in ihrer Arie „Morrò, ma prima in grazia“ versteht sie, eindrucksvoll zu gestalten. Aber wenn es, wie in der Szene auf dem Galgenberg, auf weit gespannte, in sich gesteigerte Legati ankommt, fehlt der gleichmäßig geflutete Klang und das sichere Fundament des Atems.

Schwere Partie – selbst für Pavarotti

Für die Partie des Riccardo bringt Carlos Cardoso hörbar passende Anlagen mit. Die Rolle, in der selbst ein Luciano Pavarotti bisweilen seine Probleme hatte, verlangt die legere Leichtigkeit eines Filous, aber auch die Emotionalität eines Menschen, der vielleicht zum ersten Mal über das flüchtige Begehren hinaus von einem tiefen Gefühl von Liebe ergriffen wird. Cardoso hatte sich ansagen lassen und war spürbar beeinträchtigt, kann aber dennoch den spöttischen Ton in der Szene mit der Wahrsagerin Ulrica, die erwartungsvolle Freude in seiner Auftrittscavatina „La rivedrà nell’estasi“ und die leidenschaftliche vokale Geste im Duett mit Amelia treffen. Es dürfte spannend werden, den Tenor, der in anderen Werken nicht immer glückhaft agiert hat, gesundet in dieser Rolle wiederzuhören.

Der lettische Bariton Jānis Apeinis zeigt als Renato eine zu großen Ausbrüchen fähige Stimme. Auch bei ihm hört man den Willen zur Gestaltung; allerdings bringt er eine typisch modern-russische Stimmschulung mit – und das bedeutet kräftige, aber unflexible Tongebung, eine eher grobe Emission, wenig Schattierungsmöglichkeiten und kein geschmeidig gebildetes Mezzoforte und Piano. Die Arie „Eri tu“, seit jeher ein Prüfstein für einen Verdi-Bariton, gelingt in der bitteren Anklage, nicht aber in den „dolcezze perdute“ der wehmütigen Erinnerung, für die Apeinis keine Farbpalette einsetzen kann. So bleibt nur, die Imposanz einer mächtigen Stimme zu bewundern.

Für den von Hilsdorf als androgynes Geschöpf im erotischen Dunstkreis Riccardos gezeichneten Oscar bringt Cathrin Lange das jugendliche Auftreten und die entsprechende Stimme mit. Das kecke Geträller des Pagen singt sie sympathisch leuchtend, auch wenn sie in der einen oder anderen raschen Passage ein wenig tricksen muss. Oleh Lebedyev empfiehlt sich in einem verheißungsvollen Debüt als Silvano; auch die beiden Verschwörer von Andrei Nicoaro und Baurzhan Anderzhanov lassen keine Wünsche offen. Helena Zubanovich hat als Ulrica einen dem Konzept der Inszenierung entsprechend weniger dämonisch-geheimnisvollen als kühl-professionellen Auftritt: Auch sie steckt in einer „Rolle“, versinkt am Ende stumm im Bühnenboden. Alles „in maschera“ eben.

Info und Tickets: https://www.theater-essen.de/oper/spielplan/aaltomusiktheater/un-ballo-in-maschera/7319/