Auf Fehmarn und Kreta, zwischen Hendrix und Dylan: Plötzlich drängen sich Erinnerungen an die 60er und 70er Jahre auf

Es war nicht geplant, es hat sich einfach so ergeben. Auf meinen/unseren letzten beiden Reisen hat sich eine gewisse Andacht auf Popmusik-Größen vergangener Zeiten gerichtet bzw. auf diese vergangenen Zeiten selbst. Der Geist der Orte war freilich nicht mehr ohne weiteres spürbar, er waberte nicht von selbst, man musste ihn schon willentlich beschwören.

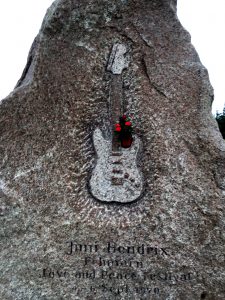

Gemeißelte Gitarre mit eingelassener Blumenvase und knapper Inschrift – mit solch bescheidenen Mitteln wird „Love and Peace“ beschworen: Jimi-Hendrix-Gedenkstein auf Fehmarn. (Foto: Bernd Berke)

Kommen wir zur Sache.

Im Sommer ging es hinauf nach Fehmarn. Was nicht jeder Rockfan weiß: Dort hat einst der geniale Gitarrist Jimi Hendrix das allerletzte Live-Konzert seines Lebens gegeben – exakt datiert: am Sonntag, dem 6. September 1970. Nur zwölf Tage später ist er in London gestorben.

„Woodstock an der Ostsee“?

Laut Reiseführer und anderen Quellen hatten seinerzeit drei – in derlei Dingen völlig unerfahrene – Kieler Jungspunde ein dreitägiges Festival aus dem insularen Boden gestampft und dafür nicht „nur“ Hendrix, sondern mal eben auch Ten Years After, Canned Heat, Taste und andere Spitzenbands jener Jahre engagiert. Sie wollten quasi ein „Woodstock an der Ostsee“ stemmen.

Das Ganze scheiterte freilich nicht nur am stürmischen Regenwetter, sondern vor allem am organisatorischen Chaos mit Hamburger Rockern als „Ordnungs“-Kräften, die am Schluss das Festivalzentrum abfackelten, weil es nicht sofort Geld für ihre zweifelhaften Dienste gab.

Regen damals, Regen jetzt

Trotz alledem überwog bei vielen Besuchern die Sehnsucht nach „Love & Peace“, die sich später zusehends in Nostalgie verwandelte. So nimmt es nicht Wunder, dass heute ein recht unscheinbarer Gedenkstein (unsere Tochter, generationsbedingt von keinerlei Hippietum angekränkelt: „Der ist aber ipsig“) auf dem früheren Festival-Gelände am Flügger Strand wehmütige Erinnerungen weckt. Gar manche(r) pilgert hin, so auch wir. Übrigens bei heftigem Regen, der just einsetzte, als wir uns dem Steine näherten. Ein Zeichen, ein Zeichen! Aber wofür bloß?

Auch hier ist „Love and Peace“ angesagt: Wandbild in der Nähe der Höhlen von Matala/Kreta. (Foto: Bernd Berke)

In den Herbstferien lag jetzt noch eine kurze letzte Sonnenwoche auf Kreta an. Licht schöpfen für den langen Winter. Und siehe da, ob nun Zufall oder nicht: Wiederum manifestierten sich die 60er und 70er Jahre an einer bestimmten Stätte auf unseren Wegen, nämlich in Matala. Kreta-Kenner haben sicherlich zumindest von den dortigen Felshöhlen gehört oder sie aufgesucht, die in frühchristlicher Zeit als Gräber genutzt wurden.

Hippies in den Höhlen

In den späten 60er und frühen 1970er Jahren kamen dann Hippies aus aller Welt hierher, darunter im Gefolge auch Bob Dylan und Cat Stevens, der damals eine Größe war, sich aber leider längst aus dem Olymp des Rock verabschiedet hat. Ja, das musste mal wieder gesagt werden.

In den Höhlen von Matala gab es, wie man sich denken kann, keinerlei sanitäre Einrichtungen, so dass… Nun ja, auch das kann man sich sozusagen olfaktorisch vorstellen. Doch man mag es nicht tun. Lieber blumig erinnert als erstunken.

Heute jedenfalls sind die meisten Geschäfte rings um die Höhlen auf Touristennepp ausgerichtet. Man sollte ihnen nicht auf den Leim gehen. Ein paar Kilometer weiter normalisieren sich Freundlichkeit und Preise.

Und wo bleibt der ästhetische Mehrwert?

Auch in Matala sucht man, noch deutlich unbeholfener und naiver als auf Fehmarn, ausdrücklich „Love & Peace“ zu beschwören. Doch angesichts der beiden Gedenkorte im Norden und Süden wage ich melancholisch zu behaupten: So sehr diese Musik einmal befreiend und belebend gewirkt hat; bei Licht und nüchtern aus der Distanz betrachtet, zeitigt die bloße Erinnerung an große Zeiten von Rock und Pop ästhetisch nicht unbedingt fruchtbareren Mehrwert als die heimelige Tümelei vorheriger Generationen. Beweist mir doch bitte das Gegenteil!