Händels „Rodelinda“ als Trauma eines Kindes – und ein Ausblick auf die Frankfurter Spielzeit 2019/20

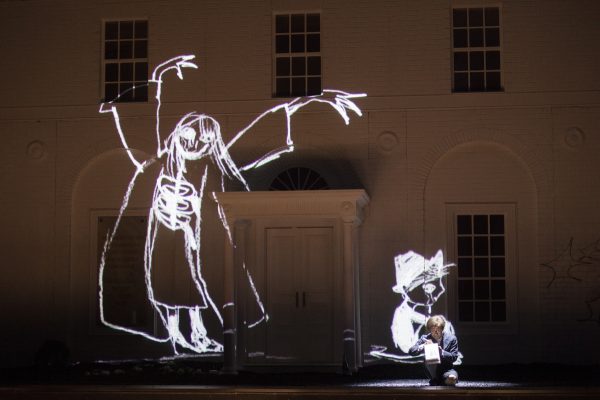

Unheimliche Bilder kindlicher Alpträume: Szene aus Händels „Rodelinda“ an der Oper Frankfurt. Foto: Monika Rittershaus

Wer sich in der internationalen Opernwelt umsieht, kann nur feststellen: Du, glückliches Frankfurt, juble! Es gibt weltweit höchstens eine Handvoll Städte, deren Opernhaus eine so abwechslungsreiche, ausgiebige und kontinuierliche Pflege von Repertoire und Raritäten gleichzeitig betreibt. Dazu noch auf einem stets enttäuschungsfreien Niveau, verbunden mit vorbildlicher Ensemblearbeit.

Bernd Loebe und seine Teams erwirken diese Erfolgsgeschichte uneitel und ohne das Glamour-Getue, das sich um jede Premiere etwa in Wien oder München entwickelt. Und die Spielzeit 2019/20 verspricht eine bruchlose Fortsetzung dieser im Künstlerischen wie in der Publikumsresonanz erfolgreichen Arbeit.

Bernd Loebe, Intendant der Oper Frankfurt. Foto: Maik Scharfscheer

Elf szenische, eine konzertante Premiere, davon drei jenseits des Guckkastentheaters im intimeren Bockenheimer Depot, wieder eine Uraufführung und vier ausgesprochene Raritäten, davon drei von Gioachino Rossini: Allein die pure Quantität lässt es zu, einen Spielplan flexibel und abwechslungsreich zu gestalten und auch einmal ein Risiko einzugehen.

Zum Vergleich: Das Essener Aalto-Theater ist froh, wenn es die Hälfte der Premieren realisieren kann. Loebe bindet zudem Kreativität an sein Haus und bedient sich selten aus dem inzwischen europaweit kreisenden Topf von Austausch-Inszenierungen und Koproduktionen: Nur eine, Gioachino Rossinis „Otello“ zur Eröffnung der Spielzeit, ist eine Übernahme, in diesem Fall einer Inszenierung von Damiano Michieletto aus dem Theater an der Wien.

Puccini, Wagner und Strauss erweitern das gängige Repertoire

Natürlich bedient Frankfurt auch das gängige Repertoire: Àlex Ollé setzt Puccinis „Manon Lescaut“ in Szene. Er ist einer der Protagonisten der katalanischen Theatergruppe La Fura dels Baus, die in den letzten Jahren mit virtuosen, verspielten, bildmächtig-kulinarischen Inszenierungen Furore gemacht haben. „Tristan und Isolde“ hat mit Frankfurts nun im zwölften Jahr amtierenden GMD Sebastian Weigle, Katharina Thoma (Inszenierung) und Johannes Leiacker (Bühne) ein hochkarätiges Team zu bieten. Mit Strauss‘ „Salome“ bringt Barrie Kosky nach „Carmen“ eine zweite „femme fatale“ auf die Frankfurter Bühne; am Pult steht Joana Mallwitz, die ihre Grenzen als Orchesterchefin in Nürnberg inzwischen von Oslo bis München erweitert hat.

Die Oper Frankfurt pflegt eine weltweit kaum vergleichbare Vielfalt des Repertoires. Foto: Werner Häußner

Zeitgenössisches kommt in Frankfurt nicht zu kurz: Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch 2020 wieder eine Uraufführung. Die 1963 geborene Lucia Ronchetti beschäftigte sich im Auftrag der Oper Frankfurt mit Dantes „Divina commedia“ und schuf einen Zwitter aus Oper und Schauspiel, ein „Roadmovie“, das musikalische Klanglandschaften durchkreuzt. Regie führt gemeinsam mit Marcus Lobbes der scheidende Dortmunder Schauspielintendant Kay Voges. Zwei Klassiker der Moderne sind Dmitri Schostakowitsch und Hans Werner Henze: In „Lady Macbeth von Mzensk“ verkörpert Anja Kampe die verzweifelte Mörderin in einer Regie von Anselm Weber; mit „Prinz Friedrich von Homburg“ hält Frankfurt die Erinnerung an Henze wach. Der frühere Duisburger Orchesterchef Jonathan Darlington steht am Pult; über die Szene wacht der Ex-Dortmunder Jens-Daniel Herzog.

Drei Mal Rossini

Eine zwischen Mythos, Symbolismus und Wagnerismus changierende Oper richtet einen fin-de-siècle-Blick auf eine der großen Frauengestalten der Literatur: Gabriel Faurés „Pénélope“ von 1913 ist ein seltenes, kostbares Juwel für Liebhaber, dessen Relevanz für das 21. Jahrhundert Corinna Tetzel in ihrer Regie erweisen soll.

Schutzlos unbehauste Menschen in Christian Schmidts Herrenhaus für Händels „Rodelinda“. Foto: Monika Rittershaus

In Sachen Rossini wagt sich Frankfurt weit vor in ein bisher fast nur von Festivals erkundetes Terrain: „Otello“ war einst populär, bis die Oper mit den drei schwindelerregend virtuosen Tenorpartien von einer veränderten Gesangskultur und vom moderneren Drama Giuseppe Verdis und Arrigo Boitos verdrängt wurde; „Bianca e Falliero“, ebenfalls gesanglich exorbitant anspruchsvoll, verbindet politische Ranküne mit einer bedrückenden Familienfehde; „La Gazzetta“, eine neapolitanische opera buffa aus Rossinis erfolgreichem Jahr 1816, erweitert das in Frankfurt nicht eben üppige Repertoire komischer Opern.

Fortgeführt wird in Frankfurt auch eine Händel-Tradition, die seit 2012 kontinuierlich aufgebaut wird: Für „Tamerlano“ holt Frankfurt einen jüngeren amerikanischen Opernregisseur ans Haus, der bisher – außer in Spanien und England – fast ausschließlich in den USA tätig ist und dort von der New York Times bis zum Wall Street Journal mit Lobeshymnen überhäuft wird. Georg Friedrich Händels düstere, kompositorisch kühne und emotional bewegende Geschichte auswegloser Exzesse von Macht, Begehren und Verblendung ist die inzwischen achte Händel-Produktion, seit Johannes Erath 2012 einen „Teseo“ im Bockenheimer Depot realisierte. Die Folge der Opern seither, darunter „Radamisto“ (wird am 25. August 2019 wieder aufgenommen), „Xerxes“ und „Rinaldo“, machten Frankfurt in den letzten Jahren neben Göttingen, Halle und Karlsruhe zu einem Zentrum der Beschäftigung mit Händels Bühnenwerken.

Unheimlich moderne Sogwirkung

Dafür steht auch „Rodelinda“: Seit sie 1920 die Göttinger Händel-Festspiele eröffnet hatte, wurde die Händel-Oper vor allem in den Zwanziger und Dreißiger Jahren häufig und auch an kleinerer Stadttheatern gespielt – eine Serie, die erst Ende der Fünfziger Jahre endete. In Frankfurt zeigt Claus Guth in einer minutiös ausgefeilten Personenregie, wie Händels Dramen um Macht, Beziehungen und Begehren, verbunden mit dem Motiv der Wiederkehr eines Totgeglaubten eine unheimlich moderne Sogwirkung entwickeln können. Guth wertet die stumme Figur des Flavio auf: Aus der Sicht des Kindes, Sohn des verschwundenen Herrschers Bertarido und seiner zurückgelassenen, unter Druck gesetzten Frau Rodelinda, werden die Intrigen zu monströsen Alpträumen, die es mit Zeichnungen (die beeindruckenden, mit dem Medium Video virtuos spielenden Projektionen sind von Andi A. Müller) zu bewältigen versucht.

Fabián Augusto Gómez Bohórquez (Flavio) ist in seiner sprachlosen Präsenz der Dreh- und Angelpunkt der Inszenierung. Er zeigt das namenlose Entsetzen über das für das Kind unbegreifliche Geflecht der Ereignisse, die schutzlose Verlorenheit in einem unheimlichen Geisterhaus. Christian Schmidt hat in das weite Schwarz des Bühnenraums ein klinisch weißes Herrenhaus im „Georgian Style“ der Händel-Zeit gebaut, dessen Fassade repräsentativ intakt wirkt.

Kulinarische Anmutung und Irritation

Aber die kulinarische Anmutung löst sich in Irritation auf, wenn sich der Bau dreht und ein gefährlich offenes Treppenhaus, angeschnittene Gänge und Zimmer offenbart. In diesem Bau bleiben die Menschen unbehaust; an schummrig erleuchteten Fenstern wandeln immer wieder geheimnisvolle Gestalten vorbei: Edgar Allan Poe und Alfred Hitchcock, die englische „gothic novel“ und Ambrose Bierces sinistre Kurzgeschichten lassen grüßen. Zeitweise verwandeln sich die Personen im Umfeld des Kindes in bedrohliche Spukgestalten mit riesigen Köpfen, Entsetzen bringende Vogelscheuchen, die auch das „glückliche“ Ende vergiften: Für Flavio ist das Trauma nicht zu Ende.

Auch musikalisch kann sich die Frankfurter Aufführung mit den Zentren der Händel-Pflege messen. Andrea Marcon dirigiert das vorzüglich konzentrierte, auf modernen Instrumenten spielende Frankfurter Orchester, bringt Elemente der historisch informierten Aufführungspraxis mit ein, lässt farbenreich, vor allem im Lyrischen mit viel Gespür für Phrasierung, Linie und Atem musizieren, könnte aber die dramatischen Akzente durchaus geschärfter betonen.

Lucy Crowe bleibt als Rodelinda eine starke Frau mit berührenden Momenten der Krise. Katharina Magiera und Martin Mitterrutzner demonstrieren mit disziplinierter Tongebung, dass es keiner „barocken“ Gesangstechnik bedarf, um sich Händels Stil erfolgreich anzunähern. Andreas Scholl beeindruckt mit seiner gestalterischen Erfahrung und einem stets frischem Timbre. Der Countertenor Jakub Józef Orliński singt die Rolle des Unulfo spannungsfrei und ausgeglichen. Božidar Smiljanić (Garibaldo) setzt zu sehr auf geradlinige Durchschlagskraft statt auf subtil kontrollierte stimmliche Feinarbeit. Ausverkaufte Vorstellungen und Begeisterung im Publikum.

Info: www.oper-frankfurt.de