Eher das böse Grinsen: Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“ zeigt in Essen überraschend aktuelle Seiten

Für eine fröhliche Faschingsunterhaltung taugt „Das Land des Lächelns“ sowieso nicht. Aber Sabine Hartmannshenns ehrgeizige Regie-Bearbeitung macht Franz Lehárs Operette in Essen eher zum Land des bösen Grinsens.

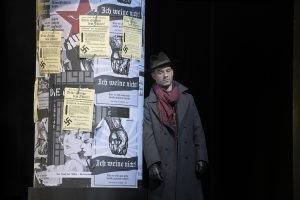

Atmosphärisch dicht: Die erste Szene von Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“ am Aalto-Theater Essen. Die Bühne ist von Lukas Kretschmer. (Foto: Bettina Stöß)

Während draußen unverdrossene Närrinnen und Narren den Stürmen trotzten, brauten sich drinnen auf der Bühne des Aalto-Theaters vor der Fassade eines Zwanziger-Jahre-Etablissements die braunen Stürme zusammen, die vier Jahre nach der Uraufführung von Franz Lehárs „romantischer Operette“ zahllose Künstler aus Deutschland wegfegen und der abgedreht-ironischen Gattung die kritischen Zähne glattschleifen sollten.

Die Inszenierung von Hartmannshenn, die im Dezember am Aalto Premiere hatte, schafft zunächst mit einer sorgfältig durchgestalteten Eingangsszene einen atmosphärischen Hintergrund: eilige Passanten, Zeitungsjungen, Straßenkehrer, eine etwas zu aufdringlich gestylte Schönheit und ein Flugblatt-Verteiler in SA-Uniform. Man bewundert die atmosphärische Treffsicherheit von Lukas Kretschmers Bühne. Dem Theater strebt nobel gekleidetes Publikum zu: Gegeben wird „Die gelbe Jacke“, jene China-Operette, die Lehár 1923 herausbrachte. Wenig erfolgreich, sollte sie sechs Jahre später dem Welterfolg „Land des Lächelns“ als Grundlage dienen.

Jessica Muirhead als Lea (Lisa). (Foto: Bettina Stöß)

So alltäglich das Treiben anmutet: die Atmosphäre ist lastend. Unterschwellige Aggressivität wird manifest, als ein Radfahrer einen älteren Herrn anfährt. Der Star der Abendvorstellung naht und wird vor dem Bühneneingang gefeiert. Die Menge verläuft sich, ein Herr bleibt zurück. Es ist der Darsteller des Leutnant Gustl, und er ahnt, dass seine bittersüße Sehnsucht bei der Diva nicht erfüllt wird: „Freunderl, mach dir nix draus‘“ ist ihr wohlgemeinter Rat an ihren „besten Freund“. Später, auf der Seitenbühne, als Lea, die im Stück die Lisa spielt, mit dem Gasttenor „bei einem Tee á deux“ flirtet, wird der abgeblitzte, eifersüchtig spähende Kollege beziehungsvoll eines der Flugblätter von draußen auf den Schminktisch legen: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen…

Neuer Rahmen für die Erzählung

Es sind solche vielsagenden Gesten, Zeichen und Signale, die Sabine Hartmannshenns „Land des Lächelns“ zu einem dicht gewebten, virtuos konstruierten Theater-Ereignis machen. Details, über denen nie das Ganze aus dem Blick gerät, sondern die immer schlüssig auf den großen Bogen der Erzählung hingeordnet sind. Und die Regie zertrümmert nicht, sondern erzählt, aber in einem neuen, aus der Geschichte des Stücks und seiner Zeit entwickelten Rahmen. Nicht mehr das noble Wiener Aristokratenhaus, sondern das Theater ist der Schauplatz. Die exotische Pracht des Fantasie-Chinas aus dem zweiten Akt wird nicht dekonstruiert, sondern zitiert: als glamouröse Bühnenshow in einem Varieté, dicht an der Unterhaltungskunst der Zwanziger Jahre und näher an Lehárs originaler „Gelber Jacke“.

Im Gegensatz zu Verfremdungsversuchen und Subtextlektüren, die in der Operette nicht selten desaströs ausgehen, schafft es die Essener Inszenierung, die Liebesgeschichte nicht als trivial zu denunzieren, sondern im Gegenteil in berührenden Szenen zu unterstreichen. Die Frage nach der Maske, die Menschen tragen, spielt dabei eine entscheidende Rolle, aber auch die Fremdheit, allerdings anders gefasst als von den Librettisten Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Beda: Der Darsteller des Sou-Chong ist nicht nur Konkurrent in amourösen Dingen, sondern gerät als Fremder („Lernt erst mal richtig Deutsch“ schallt es vom Balkon) ins Fadenkreuz eines Bühnen-Publikums, das vom „Gauleiter“ bis zur graumausigen Mamsell, die sich ihr Bier selbst mitgebracht hat, durch Susana Mendozas Kostüme liebevoll charakterisiert wird.

Die China-Welt bleibt glamouröse Show: Jessica Muirhead (Lisa) und Tänzerinnen. (Foto: Bettina Stöß)

Das Klischee-China ist bunte Show, aber die Menschen, die in einer zunehmend feindlichen Gesellschaft Fremde werden, sind bitter real: Der Conférencier (im Original der chinesische Obereunuch), beschimpft als „Judenbengel“, wird hinausgeschleppt und kehrt schmerzverkrümmt zurück; der fremde Tenor schafft es gerade noch, zum Ausgang hinauszuhuschen – in Hut, Schal und Mantel wie einst der strahlende Uraufführungs-Chinaprinz Richard Tauber, den die Nazis ins Exil getrieben haben. Und wer denkt nicht an Fritz Löhner-Beda? Lehár verdankt seinem loyalen Freund fünf Libretti und hat (nach allem, was wir inzwischen wissen) nichts für ihn getan, als ihn die Nazis 1938 verhafteten, in Buchenwald erniedrigten und 1942 in Auschwitz erschlugen.

Fremd und einsam: Carlos Cardoso als Darsteller des Prinz Sou-Chong. (Foto: Bettina Stöß)

Der dritte Akt nimmt „eine neue Wendung“ nicht nur im China der Showbühne: Die frauenverachtenden Worte Sou-Chongs („Du bist hier nichts als eine Sache“) treffen mit ungedämpfter Wucht. Die Feststellung, ein Chinese könne sogar „sein Weib köpfen lassen“, quittiert der Uniformierte auf dem Balkon mit Beifall. Beim „Zig, zig, zig“-Duett reicht es den Damen im Bühnen-Publikum, viele verlassen türenknallend den Raum, während Chinamädels am Lederhalsband vorgeführt und herumgetrieben werden – Objekte der Gewalt-Geilheit, die an die Shows mit Josephine Baker in den Zwanzigern erinnern. Lisa allerdings, die beklemmend beziehungsreich in der Dirndl-Anmutung ihres Kleids von Sehnsucht nach der „Heimat“ singt, findet ihren Frieden mit dem zuprostenden Obernazi und dem in prächtigem österreichischem Rot-Weiß-Rot aufgetakelten Gustl: Auf sie wartet ein weißer Pelz. Als die Fassade des Theaters wieder auftaucht, prangen dort Hakenkreuzfahnen und ein Plakat, das „Land des Lächelns“ ankündigt…

Überraschend aktuelle Seiten

So verwebt Sabine Hartmannshenn die Geschichte der Lehár-Operette und die Zeitgeschichte ihrer Entstehungsstationen virtuos mit einem politischen Kommentar, der dem Stück keine Gewalt antut, sondern aus genau ausgearbeiteter Distanz befragt und seine überraschend aktuellen Seiten herausstellt. Dass sie dabei an die Grenzen der Gattung geht, schadet nicht, sondern lässt neu erleben, wie relevant Operette jenseits nostalgischer Unterhaltung sein kann.

Wenn dann auch die musikalische Umsetzung stimmt, wird ein spannender, berührender Abend daraus: Stefan Klingele am Pult weiß, wie weich und flexibel Lehárs Geigen geführt werden, wie sich die Bläser auf samtigem Streicherklang tragen lassen sollten statt ihn aufzureißen, wie die Balance zwischen der feinen Süße des Operetten-Sentiments und den auftrumpfend dramatischen Opern-Reminiszenzen herzustellen ist: Lehár, der Freund Puccinis, hat die China-Atmosphäre der „Turandot“ vorweggenommen. Anfangs schleppen die Tempi noch, aber in „Von Apfelblüten einen Kranz“ schaltet Klingele das Orchester auf höchste Schmeichelstufe.

Sorgfältig charakterisierte Figuren

Das Arioso inspiriert Carlos Cardoso zu berückenden Lyrismen, der in der Rolle des Sou-Chong überzeugend das Fremde einfängt, musikalisch aber gern die gestemmte Höhe italienischer Provinz-Provenienz einsetzt, statt den Ton elegant in die Linie einzubinden. „Dein ist mein ganzes Herz“ also eher á la „Turandot“. Frisch genesen, mit noch etwas schnupfigen Nebenhöhlen, strahlt die Stimme von Jessica Muirhead weitgehend frei, badet in den geschmeidigen Phrasierungen, charakterisiert die sonst oft blässlich gezeichnete Lisa mit den Mikro-Färbungen expressiver vokaler Gesten.

Exemplarisch deutlich wird das im Tonfall, mit dem sie den enttäuschten Gustl beschwichtigen will. Ein erfahrener Darsteller wie Albrecht Kludszuweit füllt diese Rolle über Buffo-Tenor-Klischees weit hinaus, rückt den scheinbar so harmlosen österreichischen Leutnant an frustrierte, verschlagene Figuren heran, wie sie bei Hans Fallada oder in Heinrich Manns „Der Untertan“ auftauchen. Christina Clark erinnert als Mi fatal an die Showgirls, wie sie in den Vergnügungszentren von Berlin damals – etwa im „Haus Vaterland“ – materiell und sexuell ausgebeutet wurden. Karel Martin Ludvik gibt den „Gauleiter“ mit der stoischen Gewissheit, dass seine „neue“ Zeit kommen wird; Rainer Maria Röhr zeichnet – mit einem Intermezzo als Eunuch – sensibel den Conferencier, der die Frage nach der Menschlichkeit der Unmenschen herausschreit, bevor er von der Menge einfach überrollt wird.

Weitere Vorstellungen in dieser Spielzeit: 1. März, 12. April, 10. Mai, 17. Juni. Info: https://www.theater-essen.de/spielplan/aaltomusiktheater/das-land-des-laechelns/3818/