Im Dienste der Deutlichkeit: Christoph Eschenbach dirigiert Bruckners Siebte in der Philharmonie Essen

Anton Bruckners monumentale Sinfonien fordern neben einem souveränen formalen Überblick von Orchestern und Dirigenten, sich in der Dynamik eisern zu disziplinieren. Zu verführerisch verleiten die Blechbläser-Batterien dazu, mit Bravour und Bombast abgefeuert zu werden. Dann ist das Fortissimo schnell zu laut und verdirbt den überlegten Aufbau eines dynamischen Spannungsbogens.

Anton Bruckner auf einer historischen Photographie.

Dieser Verlockung hat Christoph Eschenbach in der Essener Philharmonie bei seinem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester in Anton Bruckners Siebter Symphonie erfolgreich widerstanden. Auch seine Tempi bezeugen, dass er sich intensiv mit Fragen der Interpretation befasst hat.

Bruckner gibt oft eher Stimmungs-Hinweise als tatsächliche Tempoangaben, und wer „sehr schnell“ und „sehr langsam“ allzu wörtlich nimmt, gerät in Extreme, die der Musik nicht gut tun. Eschenbach neigt zum Langsamen, aber nicht, um die Musik mit Pathos aufzuladen, sondern um Bruckners Streben nach „Deutlichkeit“ zu erfüllen.

Der Klang des aufgrund heftig umstrittener, von vielen als skandalös eingeschätzter Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk 2016 neu formierten Orchesters kommt dem entgegen: Das wundervolle Cello-Thema des Beginns löst sich aus dem sehr sachlich gefassten „Urnebel“ der Violinen schwerelos atmend, der Zwischensatz lässt plastisch kontrapunktische Arbeit hervortreten.

Die Balance zwischen den Streichern und dem ausgezeichneten, wenn auch in der Philharmonie eher hart als füllig wahrnehmbaren Blech stimmt. Bruckners thematische Scharniere bewegen sich gut geölt und sind hörend nachvollziehbar. Eschenbach nimmt immer wieder zurück, so dass der Einsatz des dritten Themas wirklich leise erfolgen kann.

Statt nebulöser Ausdrucksmusik bietet Eschenbach im „sehr feierlichen“ zweiten Satz klare Entwicklungskonturen. Die Wagner-Tuben haben ihren düster grundierten Auftritt, die Streicher zeichnen mit einem Motiv aus Bruckners „Te Deum“ ein mild-tröstliches Gegenbild. Erst jetzt, in gigantischer Steigerung nach C-Dur, entfesselt Eschenbach großartig das dreifache Fortissimo. Im dritten Satz betont er die strukturelle Funktion des Trompetensignals zu Beginn; der oft kritisierte vierte Satz zeigt in solcher Durchleuchtung, dass er sich vor den anderen nicht verstecken muss. Reizvoll ist, wie Eschenbach hier, aber auch schon am Ende des ersten Satzes, die klangliche Nähe zu Wagner demonstriert.

Eröffnet wurde das Konzert mit Mozarts A-Dur-Klavierkonzert, in dessen Allegro-Satz sich Christopher Park mit wattiertem Klang und manchmal hastiger Artikulation nicht glücklich einführt. Aber je dichter das Geflecht von Solist und angemessen luftig agierendem Orchester wird, desto klarer und klangsinniger lässt Park die melodischen Erfindungen Mozarts sprechen. Den Mittelsatz spielt er weltverloren wie ein Chopin-Nocturne, romantisch-sensibel im Anschlag, mit stets spannend erfüllter Linie. Im lebhaften Finalsatz fallen wieder nicht deutlich genug ausgeformte Passagen auf. Originell: Für die Zugabe treten zwei Musiker aus dem Orchester und spielen mit dem Pianisten zusammen einen Satz aus Mozarts „Kegelstatt“-Trio.

Bemerkungen zur Fusion der SWR-Orchester

Die von der Musikwelt heftig bekämpfte Fusion der beiden früheren SWR-Orchester in Stuttgart und Baden-Baden/Freiburg, vom 2016 wiedergewählten Intendanten Peter Boudgoust forciert und vom Rundfunkrat abgenickt, wurde koordiniert vom früheren Intendanten der Essener Philharmonie, Johannes Bultmann. Er ist seit Januar 2013 „künstlerischer Gesamtleiter“ der Klangkörper und Festivals des Südwestrundfunks.

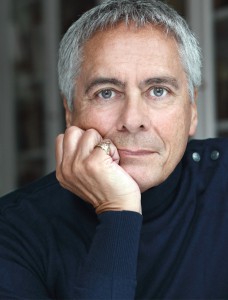

Teodor Currentzis in Dortmund. Foto: Petra Coddington

Im April 2017 ist es Bultmann gelungen, den „Dirigenten des Jahres“ 2016, Teodor Currentzis, als ersten Chefdirigenten des fusionierten Orchesters zu verpflichten. Currentzis, der von kurzem erst im Dortmunder Konzerthaus und in Baden-Baden Giacomo Puccinis „La Bohème“ dirigiert, lässt sich auf der Webseite des SWR zitieren, es sei für ihn von besonderer Bedeutung, „den Reichtum beider Ensemble-Traditionen aufzugreifen und das neue Orchester aus dem Besten der beiden Klangkörper zu gestalten“. Zu Beginn der Spielzeit 2018/19 wird er sein Amt antreten; zuvor, am 21. Januar 2018, dirigiert er in Freiburg bereits Bruckners Neunte.

Die 1945 und 1946 – wahrlich nicht in finanziell üppigen Zeiten – gegründeten Orchester hatten unter renommierten Chefdirigenten in jahrzehntelanger Arbeit unterschiedliche Profile entwickelt; das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg etwa prägte sich aus zum gefragten Klangkörper für Uraufführungen und zeitgenössische Kompositionen. Der Musikjournalist Gerhard Rohde kommentierte 2013: „Die von Intendanz und Hörfunkdirektion des Senders in die Wege geleitete Fusion mit dem Stuttgarter Radio-Sinfonieorchester wird beide Klangkörper in ihrer künstlerischen Eigenart und spezifischen Qualität auslöschen.“

Mag sein, dass Currentzis der richtige Mann ist, um aus dem traditionslosen Orchester etwas Neues zu formen, das künstlerisch Bestand hat. So scheint es jedenfalls Bultmann zu sehen: „Teodor Currentzis hat neue Ensembles gegründet, geformt und in kürzester Zeit international künstlerisch an die Spitze geführt.“