Identität ist eine variable Größe – Lynn Hershman Leeson im Lehmbruck-Museum

Das Alter Ego der Künstlerin Lynn Hershman Leeson: Roberta Breitmore, hier zu sehen in der „Dokumentation einer Performance“ (Foto: Lehmbruck-Museum)

Seit rund 50 Jahren fahndet die Künstlerin nach Identität. Immer wieder hat sie in den Spiegel geschaut, hat, was sie sah, fotografiert, gemalt, zur Plastik geformt oder es zur Kunstfigur mit frei erfundener Biographie gemacht. Akribisch hat sie Gespräche notiert: Traumnotizen, die wie psychoanalytische Protokolle klingen und ihrerseits das Thema Identität umkreisen. Doch in der jüngsten Arbeit von Lynn Hershman Leeson sucht man nach alledem vergebens.

Künstliches Erbgut

Die „Infinity Engine“ („Unendlichkeitsmaschine“) ist nurmehr ein klaustrophobisches Video aus den Katakomben einer Forschungseinrichtung, dargeboten in einem engen abgedunkelten Raum. Emotionslos durchfährt die Kamera die endlosen Flure, und wenn auch ab und zu Beschäftigte den Weg kreuzen, machen diese Videobilder doch kalt und unausweichlich klar, dass Identität an diesem Ort nicht zu finden sein wird. Hier wird sie höchstens neu erschaffen, Erbgut aus der Retorte, frei programmierte DNA. 2014 hat Leeson die Installation „The Infinity Engine“ geschaffen. Zu sehen ist sie jetzt im Duisburger Lehmbruck-Museum, in der Ausstellung „Liquid Identities“.

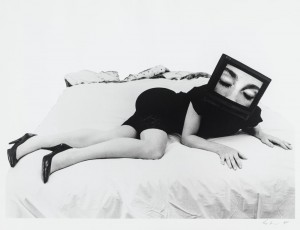

Arbeit aus der Serie „The Dollie Clones (CybeRoberta & Tilli, the Telerobotic Doll). Hinter den Augen der Puppe ist eine Überwachungskamera verborgen, deren Bilder sich unter folgenden Links anschauen lassen: lynnhershman.com/cyberoberta/ und lynnhershman.com/tillie/ (Foto: Henning Rogge/Lynn Hershman Leeson/Lehmbruck-Museum)

Weibliches Selbstbewußtsein

„Liquid Identities“ – flüssige, vielleicht auch fließende, zerfließende Identitäten – waren für Leeson in ihren ersten Schaffensjahrzehnten vor allem weiblich, waren die Folge gesellschaftlicher Diskriminierung, die die Frauen zu Objekten zumal erotischer Männerphantasien machte.

Eine Fotomontage aus jener Zeit zum Beispiel unterlegt den nackten Leib der sich darbietenden Schönen mit einer Leiterplatte aus dem Computer, macht ihn zum Maschinenteil, das vor allem funktionieren soll. Die „Phantom Limbs Series“ („Phantomglieder-Serie“) ersetzt in Schwarzweißfotos attraktiver Frauen einzelne Körperteile durch Maschinen, Kameras und Monitore vor allem, betont den Objektcharakter und eliminiert auf diese Weise Individualität. Lynn Hershman Leeson ist erklärtermaßen eine frauenbewegte Künstlerin, das sieht man vielen ihrer Werke an.

Jüngste gezeigte Arbeit ist die Videoinstallation „The Infinity Engine“ aus dem Jahr 2014 (Foto: Andy Stagg/Lehmbruck-Museum)

Menschliche Maschinen

In späteren Arbeiten jedoch weitet sich die Perspektive, werden die Fragen nach Identität grundlegender, radikaler: Mit ihrer interaktiven Videoinstallation „DiNA (Artificial Intelligent Artist)“ von 2004 – etwas holprig zu übersetzen vielleicht mit „künstlicher Künstliche-Intelligenz-Künstler“ – spürt sie der Frage nach, ob die Befähigungen einer Maschine bereits Identität sind. Oder ob ihr menschliches Gegenüber sie so wahrnimmt.

Auch „Agent Ruby“ (1998 – 2002), eine andere Videoinstallation, suggeriert mit ihrem individuellen Gesichtserkennungsprogramm auf eigentümliche Art Identität. Oder Identitäten?

Große Nähe zu Cindy Sherman

Die Getriebenheit der Künstlerin, von der diese umfangreiche Ausstellung jetzt eine Ahnung gibt, beeindruckt stark. Auch lässt sie an Cindy Sherman denken, die große Schwester im Geiste, deren Oeuvre aus vielen wohlinszenierten Fotografien von sich selbst in den unterschiedlichsten Rollen und Positionen besteht. Cindy Sherman ist in dieser Ausstellung mit zwei Schwarzweißfotografien von 1977 und 1978 persönlich vertreten, den „Untitled Film Stills“ 2 und 20, unbetitelten Standbildern also.

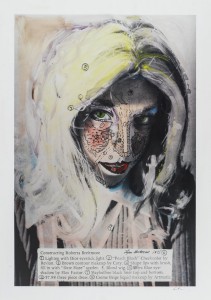

Doch während Cindy Sherman wortwörtlich „alles“ sein kann, von der Prostituierten bis zur gruselig gealterten Society-Lady, ist Lynn Hershman Leeson offenbar stets sie selbst und mit sich im Hader, auch wenn sie in einigen Kunstwerken ihr Alter Ego Roberta Breitmore bemüht. Um 2013 herum entstanden große Fotografien mit groben Übermalungen und Titeln wie „I Am Not Me“ und „This is Not Me“ ((„Ich bin nicht ich“ und „Dies bin ich nicht“). Die Suche dieser Frau nach Identität(en), das macht die Duisburger Ausstellung klar, ist auch nach Jahrzehnten noch eine spannende Reise, die man sich nicht entgehen lasen sollte.

Alles in Bewegung: Die atemberaubende Videoarbeit „Ayahuasca“ von Jakub Nepraš (Foto: Jakub Nepraš/Lehmbruck-Museum)

Der Videokünstler Jakub Nepraš

Während die eine, schmerzhaft oft, Nähe sucht, bleibt der andere kühl und unsichtbar. Drei Videoarbeiten hat der Tscheche Jakub Nepraš in einem eigenen Raum aufgebaut. Sie sind Teile des 37. Festivals „Akzente“ (bis 13.3.2016), das unter dem Motto „Nah und Fern – 300 Jahre Duisburger Hafen“ steht. In „Landscape“ (2012) stehen statuarisch drei Holzgebilde auf weißer welliger Fläche, über die mit hoher Geschwindigkeit Videosequenzen rauschen. Man meint reales Leben zu erkennen, Autos, Menschen, doch alles geht viel zu schnell. Ist es eine Anspielung an den guten alten Vater Rhein in seinem Bett? Der hat heute weniger Zeit als früher.

Auch „Natural Selection I“ von 2015 kombiniert ein Materialgefüge mit vitalem bunt-beweglichem Video-Geflirr, wie eine Blume wirkt das Ganze. Doch die beeindruckendste Arbeit kommt ganz ohne Skulpurales aus, wird in fast möchte man sagen altmodischer Weise von zwei Projektoren auf die Wand geworfen: Eine Videokollage mit dem Namen „Ayahuasca“ aus dem Jahr 2007, die auf den ersten Blick aussieht wie eine quicklebendige Mikroskopaufnahme lebenden Gewebes im Zeitraffer, auf den zweiten jedoch ihre vollkommene Künstlichkeit offenbart, wenn der Betrachter in den bewegenden kleinen Elementen tanzende, springende, laufende Menschen erkennt. In seiner Art ein atemberaubendes Kunstwerk.

- „Liquid Identities – Lynn Hershman Leeson“

- und

- „Jakub Nepraš. State of Flux“

- Februar bis 5. Juni 2016.

- Lehmbruck-Museum, Friedrich-Wilhelm-Straße 40, Duisburg

- www.lehmbruckmuseum.de

- Di-fr 12-17 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr.

- Eintritt 9 Euro.

- Begleitheft zur Ausstellung Leeson: 2,00 Euro.