Vortrag statt Drama: Debussys „Pelléas et Mélisande“ bei den „Tagen Alter Musik“ in Herne

Opern-Uraufführungen haben mitunter eine lange Vorgeschichte: Komponisten besprechen die ersten Entwürfe mit Freunden, führen Teile im privaten Kreis auf, stellen Auszüge der Öffentlichkeit vor. Manche Werke, wie etwa die „Tage“ von Karlheinz Stockhausens „Licht“-Zyklus, wurden überhaupt abschnittweise uraufgeführt.

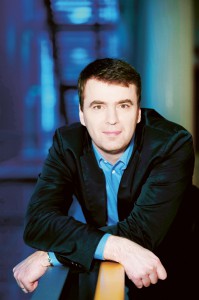

Roger Padullés (Pelléas), Lore Binon (Mélisande) und Pierre-Yves Pruvot (Golaud) bei der Aufführung von Claude Debussys Oper in der Fassung von Marius Constant in Herne. Foto: WDR/Thomas Kost

Bei Claude Debussys „Pelléas et Mélisande“ wissen wir, dass in den beinahe zehn Jahren, in denen der Komponist um die musikalische Form des Stoffes von Maurice Maeterlinck rang, immer wieder Teile im privaten Kreis erklangen. Die „Tage Alter Musik“ in Herne versuchten, diese intime Form für das Heute einzuholen: Das Festival öffnete mit den 1992 entstandenen „Pelléas-Impressionen“ des Debussy-Kenners Marius Constant einen experimentellen Blick auf die Musik, die gerade durch den Eindruck des „Unfertigen“ – statt des Orchesters tragen nur zwei Klaviere die Aufführung – in die Tiefe der Absichten Debussys hineinreichen möchte.

Denn entgegen landläufiger Meinungen war der Klang des Orchesters für Debussy nicht der entscheidende Parameter, sondern die Form: eine bestimmte rhythmische Figur (Golaud), eine Tonfolge (Mélisande) oder eine zunächst unauffällige Wendung (Pelléas). Die festgelegten Formen der klassischen Durchführungstechnik, aber auch Wagners dramaturgisch gebundene Musik interessierten ihn nicht; er war auf der Suche nach etwas, was er in einer Notiz für die Opéra-comique, der Stätte der Uraufführung, beschrieb als eine Freiheit, „welche auf den geheimnisvollen Entsprechungen zwischen Natur und Phantasie“ beruhen sollte. Die Instrumentierung, die uns heute gerne als entscheidend für die suggestive Wirkung der symbolistischen Handlung erscheint, wurde dagegen vor der Uraufführung 1902 in ziemlicher Hast erstellt. Selbst während die erste Serie der Vorstellungen schon lief, veränderte Debussy noch die Instrumentierung und die Zwischenspiele.

Claude Debussy. Porträtfotografie eines unbekannten Autors. Foto: Edvard Grieg Archives, Bergen Public Library

Die auf 95 Minuten konzentrierte Version Constants reduziert die Musik auf ihr tragendes Skelett. Ein Experiment, das zum Vorschein bringt, dass die Raffinesse von Debussys Musik nicht im Klang zu suchen ist. Aber auch mit einer gewissen Gnadenlosigkeit offenbart, dass sich Debussy trotz allen Sträubens nicht aus dem Bann Wagners lösen konnte. Vom Orchester entblößt, erscheinen ganze Strecken in der Musik anämisch ausgetrocknet, beschränkt sich der Reiz des Harmonischen immer wieder auf punktuelle Impulse, muss sich auch die Deklamation der Sänger ohne den Schmelz des klanglichen Flusses behaupten.

Eindruck des Unvollendeten

Obwohl sich das Klavierduo Yin-Yang (Jan Michiels, Inge Spinette) an zwei historischen Blüthner-Flügeln mit aller Intensität darum bemüht, Anschlag, Phrasierung, Metrum, Akzentuierung so belebt und subtil wie möglich zu gestalten – und es gelingen berückende Momente bis zu den unendlich geheimnisvollen Glockenschlägen am Ende –, bleibt doch der Eindruck des Unvollendeten: Eine Salon-Aufführung ist eben vorläufig, die volle Gestalt des Werkes enthüllt sich erst auf der Bühne.

Von den Personen Debussys ist Golaud am wenigsten in die psychische Alltagserfahrung transzendierende Sphäre des Symbolischen enthoben. Er ist ein Mann der Tat, der klaren Vorstellungen, der definierten Gefühle, aber auch eine tragische Figur des Nichtverstehens, der mit den uneindeutigen seelischen Schlieren einer Mélisande nichts anfangen kann: Die „Wahrheit“ will er bis zum Schluss erfahren, ohne zu erfassen, dass diese nicht eindeutig, vielleicht nicht einmal aussprechbar sein kann. Pierre-Yves Pruvot singt die inneren Zerreißproben, die brennende Eifersucht und die verzweifelte Aggressivität mit seinem substanzvollen, dramatisch auffahrenden, manchmal gezwungen groben Bariton, ohne Blühen der Bögen und innere Freiheit des Tones, aber mit dem Druck einer in sich ratlos gefangenen Seele.

Nur zufällig in diese Welt verirrt

Lore Binon singt eine fragile, aber auch entschieden sich selbst treue Mélisande. In ihrem Ton entäußert sich eine Seele, die wie ein verwehendes Gespinst ungreifbar ist, als habe sie sich nur zufällig in eine materiell-körperliche Manifestation in dieser Welt verirrt. Sie ist, wie die anderen Sänger auch, genötigt, noch genauer als mit einem stützenden Orchester zu phrasieren und den Ton zu bilden, was ihr in sanfter Expression gelingt. Roger Padullés als Pelléas wirkt eher wie Mélisandes entrückter Bruder; sein manchmal leicht gaumig gefärbter Tenor kennt kaum jugendlich-energische Töne, sein Klang entspricht eher der morbiden Blässe eines Lichtes im Nebel. Einspringer Thomas Dear als Arkel ist zu sehr mit dem Vortrag seiner Noten beschäftigt; die ausgedünnte Stütze vor allem in der Höhe verhindert, dass sein Ton Farbe und Ausdruck gewinnt.

Camille Bauer erfasst als Yniold das anfangs unberührte Zutrauen des Kindes, aber die wachsende Panik, die verständnislose Verzweiflung über die Ausbrüche und Attacken des eifersüchtigen Golaud bleiben zu verhalten. Die Rolle der Geneviève ist auf zwei Briefszenen eingedampft; Julie Bailly erfüllt sie mit wohltönender Würde. Bei allen Gesangssolisten ist das Fehlen der Aktion auf der Bühne zu spüren. Ohne die Magie des Raumes, ohne die szenische Annäherung an das Nicht-Sagbare rutscht die Aufführung immer wieder zum musikalischen Vortrag ab, gehalten vor teilnahmslosen Notenpulten. Da helfen auch die Texte, in „kinetischer Typographie“ (Klaas Verpoest) an die schwarzen Wände geworfen, nicht weiter.

Die Aufführung wurde vom WDR live übertragen und ist 30 Tage lang im WDR Konzertplayer nachzuhören: https://konzertplayer.wdr3.de/klassische-musik/