Deutschland-Premiere für den bleichen Mann vom Mars: David Bowies Musical „Lazarus“ am Düsseldorfer Schauspielhaus

Die Außerirdischen leben mitten unter uns: Doch leider bleiben sie uns fremd und wir ihnen. Daher sind sie einsam und traurig und wünschen sich hinweg in eine andere Welt – ob dies ihre Heimat ist oder das Jenseits bleibt offen. Zumindest in dem Musical „Lazarurs“ von David Bowie und Enda Walsh, das jetzt im Schauspielhaus Düsseldorf seine Deutschland-Premiere feierte.

Die Story basiert auf dem Film „Der Mann, der vom Himmel fiel“ von 1976, in dem Popstar David Bowie die Hauptrolle spielte. Er verkörpert darin einen seltsam blassen, androgyn schönen Mann vom Mars, der auf die Erde geschickt wurde, um Wasser zu finden. Denn auf dem Mars herrscht eine schreckliche Dürre; um seine Heimatzivilisation zu retten, möchte Thomas Newton gemeinsam mit menschlichen Wissenschaftlern einen Weg finden, das Wasser auf den Mars zu transportieren. Doch stattdessen wird er Opfer medizinischer Experimente und seine Liebe zum Erdenmädchen Mary Lou geht auch schief. Der Rückweg bleibt ihm versperrt, er verfällt dem Gin.

Melancholie vor dem Ende des Lebens

Hier setzt nun die Handlung des Musicals ein, das im Dezember 2015 (wenige Wochen vor David Bowies Tod) in New York uraufgeführt wurde. In der Entstehungszeit war David Bowie bereits krebskrank, so dass die Auseinandersetzung mit dem Sterben der Hauptfigur Thomas Newton als Alter Ego des Künstlers einen ebenso existenziellen wie verzweifelten Zug verleiht. Musikalisch korrespondiert beispielsweise der Titelsong „Lazarus“ mit Bowies letzter CD Blackstar, die zwei Tage vor seinem Tod herauskam: Auch hier bricht sich die Melancholie des Lebensendes Bahn; zugleich spürt man den genialen, wandelbaren Künstler, der sich immer wieder verändert und nicht nur ausdrückt, was er fühlt, sondern auch seismographisch die Zeit erspürt, in der er lebt.

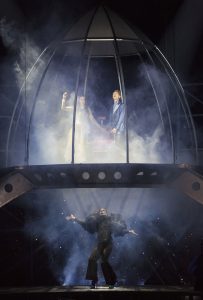

Im Schauspielhaus sitzt der norwegische Performer und Sänger Hans Petter Melo Dahl alias Newton in einer Art Raumschiff-Kuppel auf einem Stuhl, den der Filmliebhaber als den Sessel der medizinischen Experimente wiedererkennt. Dahl sieht dem alternden Bowie verblüffend ähnlich, seine Stimme klingt allerdings ein wenig tiefer, männlicher als man Bowies in Erinnerung hat. Aber vielleicht ist das auch der Bronchitis geschuldet, die Regisseur Matthias Hartmann zu Beginn dem Publikum ankündigt und für die er um Verständnis bittet.

Auch Hartmann ist ein wenig älter geworden, als man ihn als Intendant am Bochumer Schauspielhaus in Erinnerung hatte – kein Wunder, denn das ist ebenfalls 13 Jahre her. Dazwischen liegen das Burgtheater und der Finanzskandal, der zu seiner Entlassung führte. Außerdem hat Hartmann aktuell auch noch eine Art MeToo-Debatte am Hals, in der es aber eigentlich um das autoritäre System des Stadttheaters und unpassende Herren-Witze bei Proben geht – doch das führt hier gerade zu weit…

Ein Ring aus lauter Ginflaschen ums Bett herum

Newton vom Mars jedenfalls lebt in einem New Yorker Penthouse, sein Bett umringt mit Ginflaschen. Er ist so einsam, dass er ein feenhaftes Mädchen (Lieke Hoppe) imaginiert – vielleicht kann sie ihm helfen, zu seinem Planeten zurückzukehren? Ferner umsorgt ihn noch Assistentin Elly (Rosa Enskat), die sich mit einer Ehekrise herumplagt und ihren Chef vergöttert. Das geht so weit, dass sie sich als seine verflossene Geliebte Mary Lou verkleidet, um ihrem unnahbaren Marsmenschen näher zu sein.

Die Rolle des Dämons übernimmt Valentine (André Kaczmarczyk), ausstaffiert als eine Mischung aus Drag-Queen und Todesengel mit schwarzen Flügeln. Er scheint geradewegs Bowies Song „Valentine’s Day“ entstiegen zu sein, der sich um einen Amokläufer dreht. Sie alle singen nun abwechseln David Bowies Hits von „Absolute Beginners“ über „Changes“ und „Life On Mars?“ bis hin zu „The Man Who Sold the World“ – eine Hommage an den Popstar, die dadurch gewinnt, von verschiedenen Figuren performt zu werden. Doch obwohl alle tolle Stimmen haben: An das Original reicht irgendwie keiner heran.

Schade, dass die Dialoge ein wenig platt daherkommen, vielleicht um den amerikanischen Musical-Geschmack zu treffen? Auch bleibt die Handlung stellenweise verrätselt: Es geschehen beispielsweise zwei Morde, deren Motive im Dunkeln liegen. Andererseits gehört das Skurrile, Dunkle, Sinnfreie bzw. Hintersinnige eindeutig zu Bowies Werk. Genauso wie die Liebe zu den Sternen und zum Weltall. Den ganzen Abend habe ich deswegen auf „Major Tom“ (aus Space Oddity) gewartet, doch das Lied kam nicht. Stattdessen schwebt Mr. Newton mit seinem erfundenen Girl zu den Klängen von „Heroes“ in seiner Raumkapsel am Ende gen Himmel. Erlöst und befreit von der Erdenschwere dieser Welt.

P.S. Das Bühnenbild von Volker Hintermeier und die Kostüme von Su Bühler waren übrigens großartig: Da kam richtiges 70er Jahre Feeling auf.

Termine und Karten:

www.dhaus.de