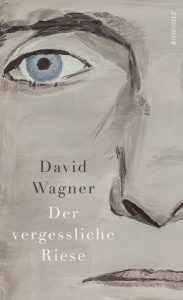

„Der vergessliche Riese“: David Wagner schildert das Leben mit einem demenzkranken Vater

Dieses Buch hat viele berührende Momente, wobei man sich als Leser hin- und hergerissen fühlt zwischen Lachen, Schmunzeln und Nachdenklichkeit. In „Der vergessliche Riese“ erzählt der preisgekrönte Autor David Wagner – autobiografisch gefärbt – über (s)einen demenzkranken Vater.

Wer allein schon bei dem Thema meint, das Buch besser nicht anrühren zu wollen, weil er ohnehin nur ein Horrorszenario geboten bekomme, sollte bedenken, dass dem Verfasser ein durchaus schwieriger Spagat gelingt. Er beschreibt zwar äußerst anschaulich, wie die Krankheit die Persönlichkeit eines Menschen verändert, kommt aber ohne grauselige Szenen aus. Und auch das gesamte Umfeld betrachtet den Mann keineswegs nur als eine reine Belastung.

Wer allein schon bei dem Thema meint, das Buch besser nicht anrühren zu wollen, weil er ohnehin nur ein Horrorszenario geboten bekomme, sollte bedenken, dass dem Verfasser ein durchaus schwieriger Spagat gelingt. Er beschreibt zwar äußerst anschaulich, wie die Krankheit die Persönlichkeit eines Menschen verändert, kommt aber ohne grauselige Szenen aus. Und auch das gesamte Umfeld betrachtet den Mann keineswegs nur als eine reine Belastung.

Vielmehr wirken manche Situationen eher skurril. Beispiel: Auf der mehrstündigen Fahrt zur Beisetzung einer verstorbenen Tante erwähnt der Vater zwar dauernd die nahe Verwandte, aber der Sohn muss ihn immer wieder darin erinnern, dass sie nicht mehr lebt. Nun findet die Beerdigung in Bayreuth statt, das weckt bei dem Senior, einem großen Klassikfan, noch ganz andere Assoziationen

„…im Alter aber werden sie alle blöd“

Wann das Gedächtnis funktioniert und wann nicht, das ruft oft Erstaunen hervor. Plötzlich kennt der Vater bei dem Besuch eines Schnellimbisses McNuggets, von seinen beiden verstorbenen Frauen weiß er hingegen nichts mehr. Spricht man ihn darauf an, kommen ihm die Ehen blitzartig wieder in den Sinn, aber zwei Sekunden später hat er sie schon wieder vergessen. Fast schon wie eine Dauerschleife folgt ein sarkastischer Spruch über seine Familie: „Die Dublanys sind sehr intelligent, im Alter aber werden sie alle blöd“. Nachgeschoben wird dann meist angesichts des Todes der zwei Ehefrauen: „Ich muss ja schwer auszuhalten sein“.

Zu seinem Sohn hatte er lange Jahre ein sehr abgekühltes Verhältnis. Dass der Leser erst nach und nach erfährt, worin die Ursachen lagen, lässt durchaus einen gewissen Spannungsbogen entstehen. Zum einen hatte das etwas mit der zweiten Frau zu tun, zum anderen mit seiner Selbstständigkeit als Unternehmer. Man kann es nur erahnen, auch seine umtriebige Geschäftstätigkeit ist aus den Erinnerungen verschwunden.

Große Gelassenheit – und Gewissensbisse

Mitunter wirkt der Sohn aber auch erschüttert darüber, was sein Vater unwiderruflich vergessen zu haben scheint. Manchmal sind es familiäre Ereignisse, insbesondere trifft es aber den Beruf. Dass sein Vater ihn nicht bei dem Vornamen nennt, sondern andauernd mit „Freund“ anspricht, nimmt er ganz gelassen hin, wobei die Anrede befremdlich und zugleich vertraut klingt.

David Wagner beschreibt eine Familie, die sehr liebevoll mit dem Demenzkranken umgeht. Die gesamte Atmosphäre zeichnet eine große Gelassenheit aus. Da wird dann auch dem Vater zum x-ten Mal erklärt, welche Wohnungen und Autos er hatte. Wenig nimmt der Leser allerdings von den Befindlichkeiten des Sohnes wahr, der einen doch herausfordernden Prozess durchlebt. Dass sein Vater längst nicht mehr „der Riese“ ist, wie er ihn als Kind gesehen hat, versteht sich selbstredend, aber nun hat er es mit einen vollkommen vergesslichen 73-jährigen Mann zu tun.

Während zu Beginn des Buches der Senior in seinem eigenen Haus leben kann (zwei Betreuerinnen kümmern sich abwechselnd um ihn), wird dann doch der Wechsel in ein Pflegeheim unausweichlich. Darüber nicht richtig reden zu können oder zu wollen, hinterlässt bei dem Sohn Gewissensbisse.

David Wagner: „Der vergessliche Riese“. Roman. Rowohlt Verlag, 272 Seiten, 22 Euro.