„Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ – Daniela Kriens Roman jetzt endlich auf der größeren Bühne

Das Alte ist in sich zusammengebrochen, das Neue hat noch keine feste Form. In Stein gemeißelte Gewissheiten und Ideologien sind zerbröselt. Wo eben noch alles klar war und die Zukunft rosig schien, herrschen jetzt chaotische Unübersichtlichkeit und nervöse Angst. Manche lecken ihre Wunden, andere wissen nicht, wie es weitergeht.

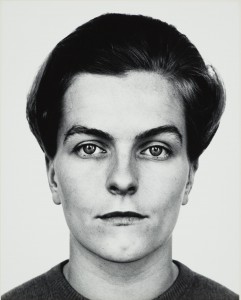

Maria, die bald 17 wird, die Liebe entdeckt und vor einem kurzen Sommer der Anarchie steht, ist hin und her gerissen zwischen heller Euphorie und dunkler Depression, lautem Aufbruch zu neuen Ufern und schmerzlichem Verlust von Heimat und Herkunft. Ihr Vater hat sich vor Jahren in die Sowjetunion abgesetzt und wird den Kollaps des Kommunismus gut verdauen. Die volkseigene Fabrik ihrer Mutter hat den Fall der Mauer nicht überstanden. Seitdem döst sie im Gartenstuhl vor sich hin und will nur noch weg von hier. Raus aus dem Leipziger Allerlei, wo die Zukunft schon vorbei ist, bevor sie richtig begonnen hat.

Was soll Maria jetzt machen? Weiter zur Schule zu gehen, dazu hat sie keine Lust. Lieber zieht sie zu ihrem Freund Johannes, einem Bauern-Sohn, der noch auf dem Hof der Eltern lebt, aber ständig mit einer Foto-Kamera in der Gegend herum läuft und lieber Künstler werden möchte als Kuhställe auszumisten. Maria mag den sensiblen Johannes. Aber auf dem Hof gegenüber, da haust Henner, ein Eigenbrötler und Außenseiter, notorischer Trinker und begnadeter Büchernarr. Die großen Epen der russischen Dichter kennt er auswendig, natürlich auch Dostojewskijs „Brüder Karamasow“, den Roman, in den Maria gerade eintaucht, um die Irrungen des Lebens, die Verwirrungen der Liebe und ihre von geheimnisvollen Bedürfnissen und dunklen Ahnungen begleitete Selbstfindung in Zeiten der gesellschaftlichen Verwerfungen besser zu verstehen.

„Unbedingt werden wir auferstehen, unbedingt werden wir uns wiedersehen und heiter, freudig einander alles erzählen“, sagt Alexej, der jüngste der Karamasows, zum Schluss. Daran muss Maria oft denken, später, nachdem sie durch einen Tunnel der Ekstase und Erkenntnis getaumelt ist. Dann ist es Zeit für die Wahrheit, denn: „Irgendwann werden wir uns alles erzählen.“

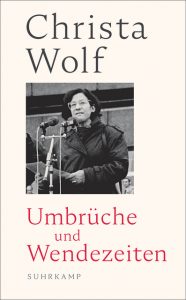

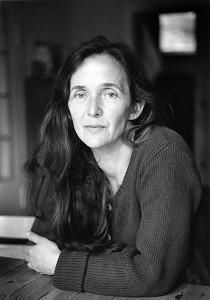

Als die in Leipzig lebende Daniela Krien mit dem Roman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ 2011 in einem Kleinverlag debütierte, bescherte ihr das einen Achtungserfolg bei der Kritik. Dass die aufwühlende Geschichte der Maria, die im Sommer 1990 vom jungen Mädchen zur erwachsenen Frau wird und (während um sie herum der Staat und alle Gewissheiten zerfallen) existenzielle Erfahrungen macht, zu den wichtigsten literarischen Verarbeitungen der Wendezeit gehört, wurde von den Lesern aber nicht hinreichend gewürdigt

Inzwischen wird die Autorin von einem großen Verlag betreut und ist mit „Die Liebe im Ernstfall“ und „Der Brand“ zur Bestseller-Autorin avanciert. Wenn jetzt der Roman noch einmal neu erscheint, wird ihm das wohl die Aufmerksamkeit bescheren, die er verdient.

Maria kämpft mit ihren widerstreitenden Gefühlen genauso wie mit den Ungereimtheiten der Sprache und den Abgründen ekstatischer Liebe. Die erotischen Experimente, die Maria mit dem doppelt so alten Henner vollführt, gleichen einem sexuellen Schlachtfeld. Das geht bisweilen an die Grenze des Erträglichen. Maria wird den Rausch bis zur bitteren Neige auskosten, den Wahnsinn dann aber abwerfen wie eine alte Haut und endlich bereit sein, sich nicht mehr zu belügen – und uns alles zu erzählen.

Daniela Krien: „Irgendwann werden wir uns alles erzählen.“ Roman. Diogenes Verlag, Zürich 2022, 260 S., 25 Euro.