Gasometer Oberhausen – grandiose Lichtinstallation verformt die Riesendose

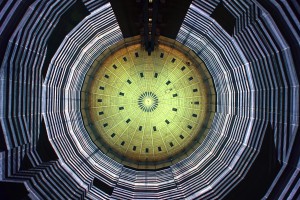

Die Installation „320 Grad Licht“ der Künstlergruppe Urbanscreen sorgt im Gasometer für atemberaubende Formen. Foto: Wolfgang Volz/ GasometerOberhausen.

Zuletzt hing Christos Luftsack im Rund des Gasometers und akzentuierte grandios das atemberaubende Nichts. Jetzt ist hier nur noch Licht – eine Licht-Installation, genauer gesagt, die „320 Grad Licht“ heißt und den einzigartigen Raum auf kluge Weise nutzt. Da Licht aber nur bei Dunkelheit sichtbar wird, ist es im Gasometer insgesamt gesehen eher dunkel – bis Ende des Jahres, denn dann endet die Ausstellung mit dem Titel „Der schöne Schein“.

Doch weißes Licht, das die Wände verzaubert, auf ihnen herabrieselt, Wellen schlägt, Tiefendimensionen auf dem glattrunden Blech erscheinen lässt und noch eine Menge mehr vermag, ist nicht alles. Genau genommen ist die Installation ja nur eine Arbeit von rund 150, die derzeit zu sehen sind. Kurator Peter Pachnicke hat nämlich in den unteren beiden Etagen des Gasometers Reproduktionen von „ausgewählten Meisterwerken der Kunstgeschichte“ aufhängen lassen, und die gaben der Schau ihren Titel. Wiewohl es, wie könnte es anders sein, eine sinnfällige thematische Verkettung mit der Lichtkunst im Obergeschoß gibt. Dort nämlich könne man „die Schönheit des Gasometers“ erfahren, samt Schönheit der Lichtarbeit. Irgendwie hängt ja immer alles mit allem zusammen.

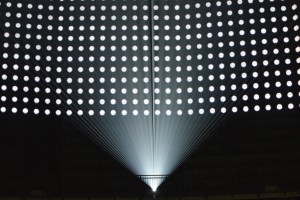

Die Installation „320 Grad Licht“ arbeitet mit minilamilstischen Grundformen – Quadraten, Quadern, Linien – und ist ständig in Bewegung. Foto: Volz/Gasometer

Man wandert durch die von der Decke hängenden Bilder und wundert sich. Das Profil einer zarten, blonden Botticelli-Schönheit zum Beispiel füllt jetzt um die vier Quadratmeter und lässt an Werke der Pop-Art aus den 60er Jahren denken, zu deren wesentlichen Stilmitteln ja das „Blow Up“ gehörte, also das starke Vergrößern des vermeintlich Alltäglichen. Doch mag dieser Eindruck in Oberhausen zufällig sein, nicht alle Bilder wurden derartig stark vergrößert wie manche Renaissance-Portraits. Überhaupt scheint es keine festen Regeln für die Bestimmung des Vergrößerungsmaßstabs gegeben zu haben.

Peter Pachnicke erzählt, er habe zeigen wollen, was Künstler im Lauf der Jahrhunderte an Schönheit empfanden. Er habe gleichsam „in sich selbst gegoogelt“ und geschaut, welche Bilder und Skulpturen ihm einfielen. 150 bis 200 Stück seien es gewesen, ein mehrheitsfähiger Kanon im europäischen Raum, Ausdruck eines kollektiven Bildgedächtnisses.

Nun hängen die meisten davon – ergänzt durch vorzügliche Gipsabdrücke vornehmlich antiker Plastik – im Halbdunkel des Gasometerrunds: Von Hieronymus Bosch das (etwas apokalyptische) Paradies, von Caspar David Friedrich ein Mondaufgang, von Edouard Manet die nackte Olympia, von Katshika Hokusai die Tsunami-Welle, und so weiter, und so weiter, mal mehr mal weniger größer als das Original. Ein „Best of Schönheit“, vierfarbig ausgedruckt und auf stabile Bildträger gezogen.

Doch ist dies ein ernstzunehmendes Konzept? Und trägt es, ist es attraktiv für das Publikum? Oder prägten vor allem ökonomische Überlegungen den Charakter der vergleichsweise preiswerten Sommerschau für das Jahr 2014, deren „Projektpartner“ übrigens ein bekannter Druckerhersteller ist?

Eins von über 150 ausgedruckten Meisterwerken im Gasometer ist Arcimboldos kunstvolles Gemüsearrangement „Sommer“. Foto: Gasometer

Dieser „Schöne Schein“ hat ein Geschmäckle. Und das unvergleichliche Industriebauwerk hätte sicherlich eine bessere Bespielung verdient als die Ausstellung von Computerausdrucken. Der Besuch im Gasometer lohnt sich natürlich trotzdem, erstens sowieso und zweitens wegen der Lichtkunst der Bremer Künstlergruppe Urbanscreen. 21 Projektoren sind für ihre Realisation nötig, sie läuft in einer 20-Minuten-Endlosschleife („Loop“) und wird untermalt durch eine eigens geschaffene, dem einmaligen (Nach-) Hall der Riesenblechdose angepasste „minimalistische“ Musik. Und sie ist auch „schön“. Wenngleich Schönheit zu finden schon lange nicht mehr der Kunst vornehmstes Ziel ist.

Bis 30. Dezember 2014. Di-So 10-18 Uhr, in den NRW-Ferien auch mo. geöffnet. Eintritt 9 Euro. www.gasometer.de